病院の活動_中央診療部門

(P119-133)

中央診療部門

名誉院長・麻酔科部長 玉井 直

![]() 麻酔科のあゆみ

麻酔科のあゆみ

この20年間、がん治療においては、新規治療薬の開発、放射線・粒子線治療等の進歩が著しいですが、外科手術ががん治療の中心にあることには変わりません。麻酔科の最重要使命は、手術が安全に行われ、患者さんが安心して手術を受けられることです。 開院時、岡山大学からの派遣医師3名を含む常勤医6名で麻酔科診療を開始し、年間約2,000 件(2003年)の麻酔管理を行い、2021年には約3,800件まで増加しました。

開院当初より麻酔科術前外来を開設し、外来担当の麻酔専門医による患者のリスク評価と麻酔説明を行い、麻酔計画を立てています。麻酔の説明にはビデオを制作し、患者の理解の助けとしてきました。外科担当医、関連専門医等、かかりつけ医、薬剤師などと連携し、併存症の管理、合併症の予防など、多職種による周術期管理を行っています。また、高性能、複雑化してきた麻酔関連器、生体モニター類は、開院以来臨床工学技士が一元管理しており、麻酔科医は安心して麻酔管理ができています。

歴史の古い笑気ガスは2006年末に使用を終了し、術中術後の低酸素血症のリスクが減り、2007年4月には持続時間の短い強力な麻薬レミフェンタニル、2010年12月には筋弛緩薬ロクロニウムとその特異的拮抗薬スガマデクスが導入されました。術中の血圧の安定化と確実な筋弛緩薬の効果と拮抗が得られ、術中の呼吸循環管理が容易となり、筋弛緩モニターの使用と合わせ、全身麻酔の安全性は飛躍的に向上しました。またビデオ喉頭鏡の採用により気管挿管困難症例にも安全な麻酔導入が可能となりました。

2021年からは薬剤師が手術室常駐となり、麻薬、麻酔薬、筋弛緩薬などの管理体制が強化されました。

![]() 現在の状況

現在の状況

2022年度は常勤医7名と週延べ14名の非常勤医、麻酔専攻医と外科レジデントのローテーションにより全身麻酔管理を行っていますが、常勤医は依然不足のままです。

体腔鏡手術やロボット支援手術は手術侵襲を小さくし、疼痛管理の負担が減少した一方で、手術時間は増加しています。術後疼痛が軽減し、抗凝固・抗血小板薬使用のガイドラインの変遷もあり、硬膜外麻酔併用の全身麻酔は4割以下まで減少しています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

この20年間、手術患者の高齢化が進み、男性の年齢中央値は2003年の64歳から2022年の70 歳、女性は59歳から66歳になり、多職種チームによる早期リハビリ介入と術後疼痛管理による手術合併症予防と早期回復を図ることがまで進めてきた多職種によるワークシェア、業務の効率化とともに、手術件数を増加するためには、手術室の増設、常勤麻酔科医の確保、手術部看護師の増員は必すます重要となっています。また、労働時間の適正化が求められる時代、これま須となっています。国内では周術期管理チームの推進、特定行為(麻酔補助)看護師の養成、またAI を用いた自動麻酔システムの研究も行われていますが、麻酔管理は個別性の強い多様な病態を持つ患者が対象であり、優秀な麻酔科医を育て確保する必要があることには変わりありません。

副院長・内視鏡科部長 小野裕之

![]() 内視鏡科のあゆみ

内視鏡科のあゆみ

内視鏡科は開院時に3名でスタートしました。当初は消化器内科と共同でチームを組み、内視鏡診療と化学療法を両科ともに行い、人数の少なさをカバーし合っていました。しかし、専門病院として深く診療を追求するためには二足のわらじを履くのは無理があり、やがてそれぞれの専門領域に専念するようになっていきました。

当時の日本の内視鏡診療は、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)が開発されたところでありました。国立がんセンターにおいて、現内視鏡科部長 小野裕之もメンバーの一人として開発に携わったITナイフを用いたESDの黎明期であり、我々スタッフはESDを日本中に、そして世界に広めていくという野望に燃えており、日本トップクラスの症例数を武器に、それまで外科手術の対象であった患者さんを内視鏡でひたすら治療しました。胃がんのESDに対する高周波ナイフとして5割以上のシェアを占める“ITナイフ2”も当院で開発しており、ESDのメッカとして国内のみならず、米国、中国、ブラジルなど10カ国から、50人を超える研修生が集い、学んでいきました。現在、彼らはそれぞれ自国のリーダーの一人となり、当院の名前を世界に広める一助となったと思っています。20年後の現在はスタッフ数13名となり、当院で最大のスタッフ数となりました。

内視鏡診療には診断と治療の二つがあり、さらに上部消化管、下部消化管、胆膵領域内視鏡に分かれます。開設時に我々が目標に掲げたのは、「日本を、そして世界を変える仕事を!」でした。食道・胃・十二指腸腫瘍の内視鏡切除は年間500例を超え、特に胃がんに対するESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)数は、20年間、日本で1 〜 3位の座をキープしております。また胃がん内視鏡切除の適応拡大に関する二つの多施設臨床研究のprimary investigatorを務め、その結果は日本のガイドラインを変える主要なevidenceとなりました。胃がんについては、日本のガイドラインがほぼ世界のガイドラインとなっており、世界を動かすデータを作り上げた自負があります。

同様に下部消化管においてはESD年間150 〜 200例、胆膵領域のERCP関連手技は年間500例、かつ悪性胆管狭窄に対するEUS下ドレナージも日本有数の症例数であり、また多くの臨床試験を主導し、ガイドラインを変える、すなわち日本の臨床を変える仕事を進めてきました。

内視鏡治療は、外科切除に比べ低侵襲であり、当院の新10カ年計画における「低侵襲手術の推進」へ貢献してきたと考えます。

![]() 現在の状況

現在の状況

13名のスタッフ、1名の非常勤医師、6名のレジデントが在籍しています。看護師17名、臨床工学技士2名、洗浄助手4名、看護助手4名、受付3名が多職種チーム医療の名の下にお互いに協力して診療しています。

上部消化管チームは部長を含め6名です。がんに対するESDはこれまで同様に多くの症例を治療するとともにレジデントへの教育も行っています。レジデントの一部はスタッフとなり、また多くは日本の基幹病院で実力を発揮しています。静がん内視鏡科イズムを広めてくれていて、ありがたい限りです。またESDは粘膜下層までの切除ですが、先進医療であるEFTR(全層切除術)は日本で行っている5施設の一つであり、さらなる低侵襲医療に取り組んでいます。

下部消化管チームは4名です。内視鏡治療数も日本有数ですが、AIを用いた自動診断の開発にも携わり、この分野の先駆的役割を担っています。

胆膵チームは3名です。当院はがんセンターということもあり、特に悪性胆管狭窄に対する内視鏡治療数は日本でもトップクラスです。EUSを用いたドレナージ法は特に多く、第一人者として認知されています。

週1度の内視鏡カンファレンス、抄読会、3カ月に1度のワークカンファレンス(それぞれに臨床・研究の進捗状況)、さらに2021年からはスタディカンファレンスと名付けて、各人がやってみたいと思っている臨床研究についてアイデア、方法、実現性などを検討する場を設けて、臨床のみならず、研究においても「世の中を変える」つもりで取り組んでいます。

その成果の一つとして、毎年20本を超える英語論文を発表しています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

基本は患者さんのための医療です。私たちの臨床の力を上げることは直接患者さんのためになり、臨床研究にて新たなevidenceを作り、またよりよい医療器具の開発をすることは、静岡がんセンターのみならず、すべての関係する患者さんのためになると考えています。

患者さんに与えるダメージを最小限にしたい、それが低侵襲治療である内視鏡治療を行っている我々の願いです。さらに低侵襲な診断・治療を目指して、我々の臨床能力のさらなる向上と、機器開発、臨床研究を続けていきたいと思っています。

部長代理 新槇 剛

![]() 画像診断科のあゆみ

画像診断科のあゆみ

開院時、当科は放射線科医4名、肝臓内科医2名の計6名のスタッフで診療を開始しました。当時のメンバーの専門領域としては消化器画像診断1名、呼吸器画像診断1名、乳腺画像診断1 名、IVR1名で、当時肝細胞がんの非手術的治療はラジオ波凝固療法、経皮的エタノール注入療法、肝動脈化学塞栓術、肝動注化学療法等のIVR治療がその主体であり、有効な全身化学療法もなかったことから画像診断の一翼をなすIVRを行う要員として肝臓内科医2名を含み診療を開始しました。

開院時の画像診断機器としては一般撮影3台、マンモグラフィー 1台、PET1台、ガンマカメラ2台、CT(16列HRCT)2台、MRI(1.5T)2台、X線テレビ2台、IVR-CT(4列HRCT)1台、心・脳神経用血管撮影装置1台でしたが、この20年でPETはPET-CTにバージョンアップした上、現在はPET-CT2台が稼働、CTはADCT4台体制となり、MRIは3Tが導入され3台体制に、IVR-CTは本邦発の320列ADCT搭載モデルとなり、心・脳神経用血管撮影装置はより汎用性の高くかつCBCT撮影可能な機器に更新されました。開院当初はCT;50件/日、MRI;15−20 件/日、一般撮影;80−100件/日、PET;6件/日であったものが、その後病院のアクティビティの向上とともに件数も増加し、現在ではCT;160件/日、MRI;50件/日、PET;21件/日を行っています。2013年にIVR科として独立し、IVR件数も開院時には年間800件程度であったものが2021年には2000件を超えるまでになっています。さらに単なる件数の増加に留まらず、画像診断装置の進歩は1回の検査で発生する画像の質と量も増加させています。CTは高速化し、頸部から骨盤部まで、場合によっては文字通り「頭のてっぺんからつま先まで」の画質を担保しつつ、1度の検査で網羅可能となりました。MRIにおいても生体機能を反映した画像診断が多く行われるようになっています。

画像診断はIVRと共に古くから多職種チーム医療を実践している科です。常に患者が出入りする状況にあって造影剤をはじめとする様々な薬剤が使用され、副作用に対応する必要があり、ベースには放射線診断機器があります。すなわち機器を操作する診療放射線技師、注射や副作用対策・対応の医師と看護師、患者受付や予約管理などのための事務職員、このほか様々な助手が関わって初めて成立します。さらにはPET製剤の一部は院内調剤でまかなわれており、薬剤師の協力も不可欠です。放射線診断の品質維持・管理など物理士の存在も重要です。このように、画像診断・IVRの業務は過去から現在、さらに未来にわたって多職種によって支えられた医療であります。

当科の学会活動におけるアクティビティは高く、主たる学会である日本医学放射線学会でのシンポジスト、教育講演、ランチョンセミナー講師の常連であり、2011年はリザーバー研究会を、 2021年は胸部画像検討会を主催しました。関連する地方会、研究会の主催、座長は数多あり、また多数の発表や論文執筆のほか、肺癌診断領域、IVR領域の著書も多数あります。研究発表や論文については診療放射線技師との共同研究も数多く行いました。さらに特筆すべきは富士フイルム(株)との共同開発である「類似症例検索システム(SYNAPSE Case Match)」です。このシステムは2005年よりファルマバレープロジェクトの一環として開始され、2012年に上市されました。このシステムにより非画像診断専門医が診断の確信度を上げ、患者説明に置いても安心や納得を得やすくなることが期待されます。

![]() 現在の状況

現在の状況

2022年現在、IVR科と乳腺画像診断科が独立し、画像診断科専任の常勤医師は1名ですが、独立したとはいえIVR科も乳腺画像診断科も画像診断科と協働で画像診断業務を行っています。

ただし上述の通り、現在CT;160件/日、MRI;50件/日、PET;21件/日の画像が日々発生しており、この件数はIVR科、乳腺画像診断科を合わせた今の員数で読影するには余りあるため、非常勤医師による遠隔読影も加え日々読影業務を行っています。さらに画像診断科の日常業務(読影)逼迫を病院全体の問題と捉えて、午後のCT・MRIの合併症対応を各診療科の持ち回りとし、加えてCTやMRIの注射係を看護師業務として移管することで、画像診断科医師が画像診断に専念できる環境となっています。

このように多忙を極めている画像診断業務ですが、臨床的に緊急を要すると判断される画像検査に対しては柔軟に対応するよう心がけています。そのためにも多職種で行われる画像診断診療のチームワークが必要であり、今後も引き続き従来と変わらぬ多職種によるチーム医療を行っていきます。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

現在、CTやMRIへのアクセスのしやすさからCT撮影の依頼が増加しています。これはひとえにそれぞれの技術革新によるところが大きいのですが、CTやMRI等の注目されやすいところのみならず、「地味」ではあるが基本的な画像診断法の進歩、例えばトモシンセシスのような撮影技術の進歩にも目が向けられるよう臨床側に周知する必要があります。バランスの良い画像診断を提供することで、被曝管理など患者メリットの面を含め、モダリティー選択の適正化を図ることができると考えます。

部長 新槇 剛

![]() IVR科のあゆみ

IVR科のあゆみ

当科は2013年に開設された、静岡がんセンターの中では新しい診療科です。開院時には画像診断科の一部門としてスタートしましたが、その特徴を前面に打ち出すべく、2013年に科として独立しました。

開院時より4列のIVR-CTを用いた治療手技を行ってきましたが、2013年より世界に先駆けて 320列ADCT搭載のIVR-CTを導入しました。当科が主担当医として関わる疾患は、当初肝細胞がんのほか、転移性肝がんに対する動注化学療法も多く行ってきましたが、近年では全身化学療法の進歩と共に動注化学療法の位置づけが後退し、肝細胞がんの割合がほとんどとなっています。他方、当科は様々な科からの依頼で診療にあたっており、たとえば静脈留置デバイスの挿入(中心静脈ポートや中心静脈カテーテル留置)は当科で行っているIVR手技の約1/3を占めています。またPTCD等の胆道系IVRや各種臓器・腫瘍に対する経皮的生検、また経皮的処置による緩和的治療(有痛性骨転移に対する動脈塞栓術やRFA、消化管通過障害に対するPTEGやステント、あるいはRIG、大静脈狭窄に対する静脈ステント留置など)を行ってきました。こうしたIVR手技は10年以上前より年間平均2000件に達しています。

院外活動としては静岡県内を主とした「静岡IVR懇話会」を立ち上げました。これまで静岡県内においてはIVRについての認知度が低く、各施設で患者を担当する科がそれぞれで行っていました。また、各施設の連携がなかったため、どの病院でどのような手技が行われ、どのレベルのIVRを提供しているのか、コミュニケーションが全くなされていない状況でした。静岡IVR 懇話会を立ち上げたことで静岡県内でのIVR治療における横の連携が生まれ、また会の発足によって静岡のIVRを全国に知らしめるポジションにまで引き上げることができました。また 2011年に発足した緩和IVR研究会は、事務局を2017年より当院当科に置いています。緩和医療におけるIVR手技は近年重要性を増しており、低侵襲で短期間に苦痛を和らげる医療として、今後ますます発展が期待される医療です。

また近年とみに言われる言葉として「多職種チーム医療」がありますが、IVRはかねてよりこれを実践している診療科です。IVRを行うためには放射線診断機器をはじめとする様々な医療機器が必要です。他の診療科と同様看護師の存在は必要不可欠で、加えて装置・機器の操作には診療放射線技師をはじめMEや検査技師の存在が不可欠です。今後も引き続き多職種チーム医療が行われていくことは間違いありません。

![]() 現在の状況

現在の状況

IVR-CT1台、Cone Beam CT可能な血管造影装置1台の2台体制で診療にあたっています。診療スタッフは医師3名。この他、画像診断部門の一翼として診療放射線技師、看護師、MEと共に診療にあたっています。IVRは多職種チーム医療でないと行えない医療であり、これまで通り多職種で連携して診療にあたっていきます。なお、IVR科の診療方針は「基本的に断らない」です。当科は他科からの依頼で行っている診療行為が多く、IVRで達成できない診療の相談についても代案を必ず提示しています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

静岡県内においてはIVR医が充足しているとは言い難い状況にあります。このため地域の連携をより深め、静岡がんセンターの枠を越えた診療も視野に入れて今後の発展を目指したいと思います。加えてIVRという治療が広く一般に普及されるよう、啓発活動にも勤しんでいきたいと思います。

部長 植松孝悦

![]() 乳腺画像診断科のあゆみ

乳腺画像診断科のあゆみ

乳がんは2020年12月に肺がんを抜いて世界で最も多く診断されているがんであり、以前より日本も含めた世界で女性の罹患するがんの1位で、古くから乳房画像診断と乳房インターベンション技術の専門性が求められています。世界的には乳房画像診断を専門とする放射線診断医の認知度も高く、乳腺画像診断科という診療科は古来より設置されています。日本では2007年より当科が国内外の学会発表や雑誌発表においてその標榜科の使用をはじめ、2013年4月に正式な院内標榜科となりました。2023年4月には静岡県がんセンター局の組織図に正式な診療科として記載されます。また、これまでの当科の診療や研究の内容が高く評価され、日本乳癌学会理事、日本乳癌検診学会理事、日本乳がん検診精度管理中央機構理事など多くの乳がん診療や乳がん検診の関連学会の理事を当科より輩出し、さらにこれらの学会に加えて日本医学放射線学会などにも多数の委員会の委員として選出され、積極的に関係学会で活動をしています。

![]() 現在の状況

現在の状況

静岡がんセンターは乳腺疾患外来の一つの診療科として、放射線診断専門医(日本医学放射線学会認定)・乳腺専門医(日本乳癌学会認定)の資格を有する、乳房画像の診断および乳房インターベンション(画像誘導下組織生検)の二つの領域を専門とする「乳腺画像診断科」の外来があり、乳がんが疑われる患者さんの診療を担当しています。乳がんの正確な診断のためには、乳房画像診断専門の医師が画像診断と乳房生検の両方を行うことが望ましく、乳がん診療の先進国である米国では常識となっています。日本では当院だけがそのシステムを導入し、乳腺画像診断科として2名で診療しています。当科では、年間800件を超える乳腺画像誘導下生検を実施し、マンモグラフィ検査の診断件数は年間4000件以上、乳房超音波検査の診断件数は年間6000件以上、乳房MRI検査の診断件数は年間800件を超えます。また、当科では乳がんの画像診断や乳

がん検診についての悩みや疑問についてのオンライン・セカンドオピニオンも実施しています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

当科は、乳がんの画像診断と乳房画像誘導下生検を通して乳がん患者さんの診療と支援する活動に力を注いできました。今後も名実ともに日本を代表する乳房画像診断と乳房インターベンション技術を提供する専門科として、世界水準を超える乳房画像診断技術の提供に努めていきます。

センター長 西村哲夫

![]() 放射線・陽子線治療センターのあゆみ

放射線・陽子線治療センターのあゆみ

放射線・陽子線治療センター(以下放陽治センター)の活動は、静岡がんセンター開設の前年 2001年1月に診療放射線技師が静岡県庁の準備室に着任したところから始まります。そして2002 年4月に放射線治療科、陽子線治療科の二つの診療科が発足しました。同年9月の開院までの準備期間に最も力を注いだのは、当時日本にはほとんどなかった完全なペーパーレスの放射線治療システムを作り上げることでした。そして9月6日の開院を迎え、医師6名、技師6名、物理士2 名、看護師4名にリニアック2台、小線源治療装置1台という体制でスタートしました。

開院当初は、はやる気持ちを抑えながら、しっかり準備をして、自信をもって実施できることから順番に始めることとしました。そうはいっても院内外の期待に応える必要があります。段階的に様々な治療方法に取り組みました(表1)。

2003年には陽子線治療が開始となり、全国で4番目の院内設置型治療施設としてオープンしました。海外を含む多くの施設からの研修や見学、行政機関の見学が続きました。最初は先進医療として始まり、小児腫瘍・前立腺がん・頭頸部悪性腫瘍などに保険診療が認められ始めたのは2016 年からです。特に小児腫瘍の陽子線治療には県外からも多くの患者さんを受け入れてきました。

2005年にはリニアックの3台目が設置されました。この装置は治療室にCTを持ち治療時の位置確認が可能となり、定位照射、強度変調放射線治療(IMRT)が始まりました。その後は順調に実績も積み、2009年のJCOG放射線治療グループ、2010年の米国のRTOG(Radiation Therapy Oncology Group)など国内外の臨床試験グループに加入が認められました。

2011年の東日本大震災では、直接の被害はなかったものの、2週間の計画停電には、大きな影響を受けました。日によって時間帯の変わる停電の中で、すべての患者さんの治療を皆の力でやり遂げたことは忘れることのできない出来事でした。

その後患者数が増加する中で、2013年にはリニアック1台の更新が行われました。2台でいかに効率化を図るか皆で討論し、院内外の協力を得て何とか乗り切りました。しかしリニアック3台の限界が改めて認識され、2015年に新たな放射線治療棟が作られ4台目の装置が設置されました。またこの機会に二つの診療科が一体化し、放陽治センターが発足しました。診察室もそれまでの 4室から7室になりました。このように開設当初の想定を超えた業務量となり、医師、技師、物理士の増員があったのもこの頃です。

その後も2020年にリニアックの更新としてIMRTに特化し、動体追尾機能を持った装置が設置されました。またファルマバレーセンターと共同して放射線治療に用いる医療器具の開発に取り組み、商品化を実現しました。

この間の国際交流として、中国、韓国、インドからの研修受け入れ、こちらから韓国への多職種の訪問、2名の部長の米国の施設への派遣を行いました。

この20年は質を担保しながら量の拡大に努めてきた期間でした。この間、最も重要と感じたのは人材の確保です。特に医師の確保には腐心しましたが、これまで全国から集まった医師は34名を数え、がん専門病院や医育教育機関で活躍している者も多くいます。

![]() 現在の状況

現在の状況

放陽治センターで行っている治療は、時間を掛けて準備をする陽子線治療、定位照射、IMRT などの高精度治療がある一方で、緩和照射のよう迅速な対応が求められる治療など多様な内容を持っています。医師、技師、物理士、看護師がそれぞれの役割を果たしながら治療にあたっています。放陽治センターでは毎朝全職種による情報交換を行い、その後は治療開始・終了患者、新患、治療計画の確認など診療の質を保つための業務が続きます。

これまで放陽治センターで新たに放射線治療を行った患者さんは開院から2022年3月まで 24,688人を数えます。また毎年の患者数は全国でも常に上位5番以内に入っています。この中で、近年は高精度治療を行う割合が増加しています。

また臨床研究に取り組むことは、がん専門病院である当院の大切な役目です。JCOGをはじめとする臨床試験グループには数多くの症例登録を行う一方で、最近は正常組織の線量低減のために、生理食塩水を腹部に注入して安全な放射線治療を行うことを目的とした特定臨床研究を開始したところです。これまで情報発信に取り組んでおり、国内では日本放射線腫瘍学会(JASTRO)、海外では米国のASTROや欧州のESTROなどにおいて発表の機会を得ています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

がん患者の増加はこれからも見込まれており、放射線治療を必要とする患者数は減ることはないと考えられます。しかしその中身は大きく変わっていくと思われます。

がん患者の高齢化で放射線治療が第一選択になる場合が増えています。また遠隔転移であっても病巣が少数のオリゴ転移など、以前は適応にならなかった場合でも治療が行われています。これらに十分な対応をするために高精度の治療を提供することが求められています。高精度治療も現在進行形で進歩を続けており、今後も発展が見込まれています。

この中で、当院の治療の柱の一つとして2003年から続けてきた陽子線治療は、2028年度までは、現在の装置を使用することが決まっています。この後どうするかは議論を重ねているところですが、これからさらに進化した形で治療が提供できることを期待しています。

部長 杉野 隆

![]() 病理診断科のあゆみ

病理診断科のあゆみ

病理診断科の業務は患者さんから採取された組織を顕微鏡で観察して診断することです。病理診断にはいくつかの種類があります。生検・細胞診は、胃や大腸の内視鏡や乳腺の針穿刺など、がんが疑われる病変から一部の組織や細胞を採取して標本を作り、良性か悪性かを診断します。また、手術して摘出された腫瘍から多数の標本を作り、腫瘍の悪性度やステージを詳しく調べ、これによって患者さんの予後や術後の治療方針が決まります。術中迅速診断は、手術中にリンパ節や切除した組織の断端部を凍らせて顕微鏡標本を作り、がんが含まれているかいないかを速やかに判定できる診断法です。これにより、手術中に切除範囲や手術の方針を決めることができます。どの病理検査も患者さんの治療方針を決めるために、なくてはならない重要な役割を担っています。

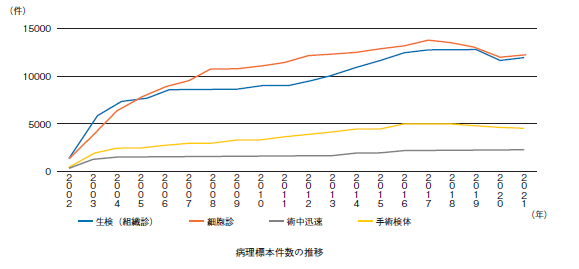

静岡がんセンターの病理診断科は2002年の病院開設時に亀谷徹科部長、林勇技師長を中心に診療業務が開始されました。当初は病理医、技師ともに少人数で始まり、組織内の体制づくりや各臨床科との連携を築きながらのハードな業務でした。科部長が2008年に中島孝、2016年に現在の杉野隆に、技師長が2019年に刀禰亀代志に引き継がれるとともに、次第に医師、技師の数が増えてきています。本院は全国トップクラスの患者数の診療をする病院ですので、病理診断科で扱う病理診断件数も年々増加し、生検、細胞診、手術検体、術中迅速診断のいずれも開設時(2003年)の約2倍に増えています(図参照)。また、最近はがんの遺伝子変異に対する分子標的治療薬の適用を決めるために、病理標本を用いた遺伝子やタンパク質の検査が行われるようになり、病理診断科には、新たな診断技術の導入や病理検体の品質管理が求められるようになってきました。

病理診断科のスタッフは患者さんに直接会って診療することはありませんが、病理標本を顕微鏡を通して見ることにより、患者さんを身近に感じながら的確な診断を迅速に伝えることで、高水準の治療を提供できるよう努めています。

![]() 現在の状況

現在の状況

診断体制:静岡がんセンターの病理診断科には、全ての臓器のがんを対象に質の高い病理診断を提供することが求められています。各臓器のがんにはWHO分類や各専門学会で決められた取り扱い規約など、病理診断の細かい分類や規定が定められています。その量は膨大で一人の病理医が覚え、使いこなすことはできません。そのため、病理診断科では各臓器をそれぞれのエキスパート病理医が担当し、分業体制で診断をしています。現在は6名の常勤病理医、9名の非常勤病理医により、全ての臓器のがんをカバーできる体制になっています。また、全ての標本に対して、2名の病理医で診断するダブルチェック体制をとることで、ミスを防ぎ、確実な診断報告ができています。

臨床医との連携:病理診断は細胞や組織の形を見ることで病変を分類するため、病理医の経験や印象などアナログ的な要素が含まれます。このため、良・悪性の判定や組織分類が難しいファジーな診断も少なくありません。診断書だけでは伝えきれない微妙なニュアンスを的確に伝えるために、臨床医とのコミュニケーションを密にし、積極的にカンファレンスへ参加しています。

診断精度の確保:病理診断科は精度の高い診断を滞りなく臨床医や患者さんに提供するために、検査室の質と能力を客観的に評価する国際規格「ISO15189」の認定を2016年に取得しています。

分子病理診断:最近では、病理診断には組織や細胞の形を見て診断をする古典的な手法に加え、新しい手法が出てきました。病理標本を用いて遺伝子やタンパク質の検査をする分子病理診断です。がんは遺伝子変異により発生し、悪性化していきますが、ある種の遺伝子変異に対しては、変異に由来する異常タンパク質を標的とする分子標的治療薬が開発されています。この薬剤を使用するためには、あらかじめがんの変異の有無を調べる必要があり、この検査に病理標本が用いられます。検査は病理標本上でがん細胞の遺伝子やタンパク質を見る方法に加え、最近では病理標本から抽出した遺伝子をもとに、多数の遺伝子変異を網羅的に検出するがんゲノムパネル検査が行われています。ゲノム検査には病理検体の精度管理や分子生物学の知識が必要です。病理診断科では分子病理専門医4名と認定臨床染色体遺伝子検査師1名が分子病理診断を主導しています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

病理病理病理診断は全てのがん医療の基礎を支える重要な役割があり、これからも精度の高い診断を迅速に報告し、患者さんに質の高い医療を届けるように努めていきます。近未来の病理には顕微鏡を用いた形態診断に加え、二つの点が大きく変化していくと予想されます。一つは分子病理診断です。現在も遺伝子診断が行われていますが、今後ますます分子標的治療薬の開発が進み、パネル検査や治験など病理標本のニーズが高まることが予想されます。また、病理診断自体にも遺伝子変異の情報が不可欠となり、分子診断への対応が必須です。もう一つは病理診断のデジタル化です。病理標本をデジタル画像として取り込み、コンピューター上で観察できるシステムが開発されています。将来は顕微鏡を使わないデジタル病理診断へ移行すると予想されます。また、デジタル画像は人工知能による補助診断をはじめ、様々な画像解析研究に用いられています。病理診断科はこのような新しい時代を見据えながら、高品質な病理診断を提供していきます。

化学療法センター部長 村上晴泰

化学療法・支持療法センター看護師長 柳田秀樹

![]() 化学療法センターのあゆみ

化学療法センターのあゆみ

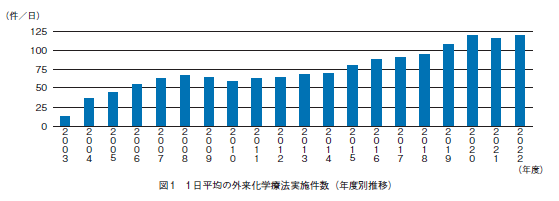

化学療法センターは、2003年度に前身の通院治療センターが20床で運用を開始、その後、徐々に増床を行い、2022年度現在54床で運用しています。開設当初は外来化学療法以外の治療も実施されていましたが、2010年度に外来棟の2階から3階へ移動、2016年度に通院治療センターから化学療法センターに名称変更され、外来化学療法を担う専用施設として実績を積み重ねています。治療件数は着実に増加しており、2019年度以降は1日平均の外来化学療法実施件数が100件を超え、全国トップクラスの治療実績を誇っています(図1)。

![]() 現在の状況

現在の状況

通院治療センターとして開設した当初は専任の看護師5名でしたが、治療件数の増加に伴い、現在は看護師30名に増員しています。2011年以降は専任の腫瘍内科医を配属して治療体制を強化し、看護師、薬剤師、栄養士、事務員などと協力して多職種チーム医療を実践しています。開設当初は殺細胞性抗がん薬(従来の抗がん薬)による治療が大部分を占めていましたが、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など新規抗がん薬の臨床開発が進み、近年は殺細胞性抗がん薬以外の治療が行われる機会が多くなっています。外来化学療法は治療件数の増加に加えて、複雑になっており、各々の治療に応じたきめ細やかな副作用指導を行っています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

化学療法センターでは、安全で質の高い外来化学療法を患者さんとご家族に提供する活動に力を注いできました。外来化学療法の治療件数は今後さらに増加するとともに複雑化していくことが予想されますが、新規抗がん薬および副作用を軽減する支持療法などの臨床開発に積極的に取り組むことでより安全で質の高い外来化学療法を患者さんとご家族に提供できるよう成長と進化を継続してまいります。

支持療法センター長 清原祥夫

化学療法・支持療法センター看護師長 柳田秀樹

![]() 支持療法センターのあゆみ

支持療法センターのあゆみ

がん治療に伴う副作用・合併症・後遺症を軽減し、患者のQOLを向上させるための支持療法が「第3期がん対策推進基本計画(2018年3月閣議決定)」に初めて盛り込まれました。国の動きにさかのぼる2016年8月、当院に支持療法センターが設置されました。開院から抗がん治療・緩和ケアに並ぶ三大治療方針の一つとして実践してきた支持療法の経験を踏まえ、外来棟3階の化学療法センターを一部改修し、がん治療による副作用・合併症・後遺症への予防・治療・ケアの提供を行っています。現在ベッド数は16床、看護師10名程で全診療科の患者を対象とし、がん化学療法・放射線治療による副作用の治療、在宅IVHや在宅抗がん剤治療と在宅療養支援、疼痛緩和や症状緩和目的の処置やケアを行っており、利用患者数も増加の一途をたどっています。また、県内のがん医療の均てん化を推進する目的で設置された静岡県がん診療連携協議会に支持療法部会を設置(2016年)し、参加医療施設での支持療法の実施状況や課題を把握することで医療施設間全体での質の改善を図る取り組みを全国に先駆けて行っています。

![]() 現在の状況

現在の状況

がん治療の診断から治療・緩和ケアまでの各病期に関連した業務を担っています。

診断に必要な検査の一部や、がん治療に伴い有害事象への支持療法としてG-CSF製剤投与や輸血、制吐剤投与や補液、ホルモン療法の注射、スキンケアやがん性創傷処置、がんそのものからくる身体的苦痛への腹腔穿刺や胸腔穿刺、鎮痛剤・麻薬の投与などの緩和ケア、在宅療法に必要な医療行為として自己注射指導や経腸栄養指導など幅広い看護業務を行っています。また、専門外来と連携を密にするとともに、患者家族支援センターやWOC、在宅支援室、緩和ケアチームとも連携を図り、多職種チーム医療の提供へ繋ぎの調整役を担ってきました。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

支持療法センターは、外来診療において、がん治療の支持療法実践の場として欠かせない部門となってきました。外来患者の場合、必要な支援を把握し、即対応する迅速性が求められます。適切なケアの提供や多職種チーム医療への連携にも尽力していきます。

今後は、点滴抗がん剤の有害事象だけでなく、専門外来が主に担っている内服抗がん剤有害事象の副作用支援の中でも、重症化しやすい事例への処置・指導に介入するなど拡充が求められています。患者・家族に寄り添い、患者・家族の視点に立った、安全で質の高いがん診療と支持療法を提供できるよう、成長と進化を継続してまいります。

医長 中川陽子

![]() 検診センターのあゆみ

検診センターのあゆみ

開院後11カ月の期間を経て検診センターは開設されました。健常者の方を対象に無症候のがんを早期に発見し、非侵襲的な早期治療につなげることを目的に、高精度がん検診「がんドック」を多角的に行ってまいりました。開設当初は1日2名の受け入れから始まり、2014年2月から4枠、2020年5月から5枠へと病院の規模拡大とともに受診者が増加し、現在は年間1000余人が受診しております。

![]() 現在の状況

現在の状況

検査は当院において診断治療を担当するがん専門医によるCT・超音波の画像検査および内視鏡検査による形態診断を基本とし、FDGを使用したPET-CTの併用により多臓器病変のスクリーニングと機能診断を行っています。臓器特異性の高い腫瘍マーカーの検索で肉眼ではとらえられない病巣を検出しています。また、細菌やウイルスの感染をみることで胃・子宮・肝臓など将来のがんリスクも評価しています。

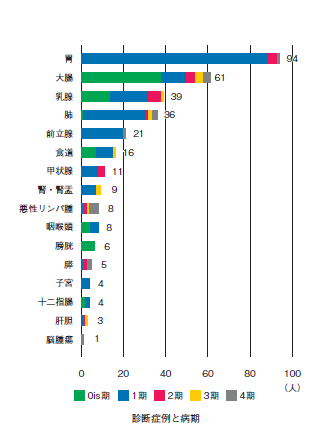

2021年度までの期間で計4,515人延べ13,092人の受診があり、351例ががんと診断されました。がん発見は年率2 〜 4%でした。症例の78%が0期・Ⅰ期までの早期で診断され、内視鏡治療等の侵襲度が低い治療により治癒が得られました。Ⅰ期で診断された切除可能な膵がん・胆管がん症例がありました。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

現在の超高齢社会で加速する少子化の状況では、生産年齢層の健康維持は最優先の課題です。自治体で施行される対策型がん検診や職域がん検診の推進とともに、個人それぞれの発症リスクにあった個別化検診が求められます。そのニーズに答えるべく有効性や利益不利益について検証し、がんに対する不安を軽減できるようなシステムの構築を目指してまいります。