理想のがん医療

(P308-329)

理想のがん医療

副医院長 寺島雅典

低侵襲手術としては、内視鏡的治療、体腔鏡(腹腔鏡、胸腔鏡)下の手術、ロボット支援手術が挙げられます。

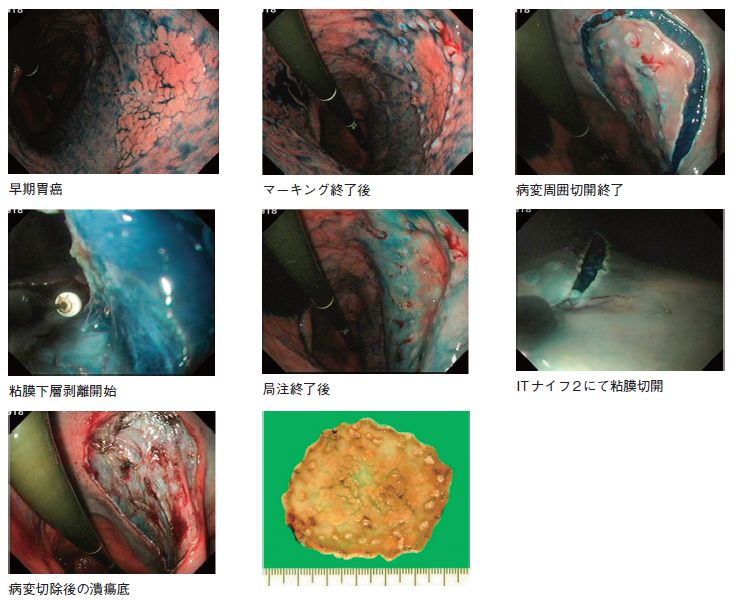

内視鏡治療に関しては、当院では開院以来率先して早期がんに対する粘膜下層剥離術(ESD)を行ってきました。当初は、一部の分化型がんに適応が限られていましたが、当院を中心とした臨床試験の結果に基づき、現在では多くの分化型がんばかりでなく、一部の未分化型がんにまで適応が拡大されています。大腸がんに対しては以前は粘膜切除術(EMR)が行われていましたが、2010年にESDが導入され、多くの患者さんにESDが施行されています。現在、食道がんに対してもESDが実施され、さらに咽頭がんに対する上皮下層剥離術(ELPS)も導入され、内視鏡治療は全国でもトップクラスの症例数を誇っています。

腹腔鏡下手術に関しては、当院では開院以来大腸がんに対して積極的に実施してきました。2009年以降は過半数の患者さんに対して腹腔鏡下手術を実施するようになり、現在約9割の患者さんが腹腔鏡もしくはロボットによる低侵襲手術を受けています。胃がんに対しても2008年以降腹腔鏡下手術を積極的に実施するようになり、2016年以降は過半数の患者さんで同様に低侵襲手術を受けています。その他の領域でも、子宮がん、肝臓がん、膵臓がん、腎臓がんに対して腹腔鏡下手術が実施されています。

胸腔鏡手術に関しては、開院以来一部の肺がんに対して実施していましたが、2012年からは完全胸腔鏡下手術を導入するようになり、現在過半数の患者さんに対して胸腔鏡下手術を実施しています。食道がんに対しても2012年に導入して以降、徐々に増加して現在約7割の患者さんが胸腔鏡下で手術を受けています。

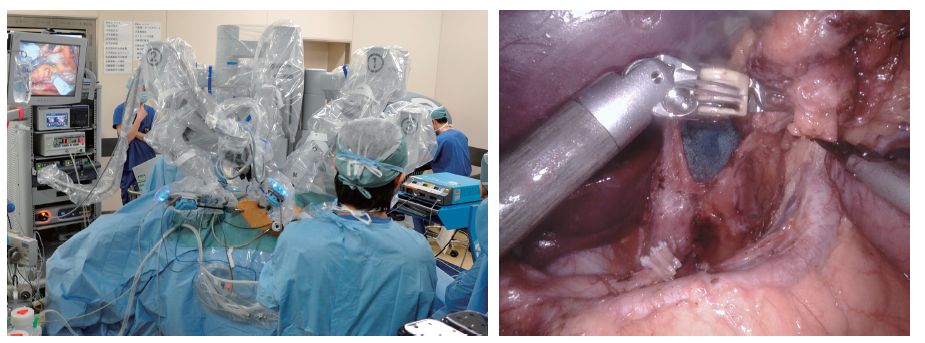

ロボット支援手術に関しては、当院では2011年12月から導入を開始しました。当初は直腸がん、胃がんから始め、その後前立腺がん対して実施してきました。胃がん、直腸がんでは保険適用が認められていなかったため、初めは臨床試験として、その後は自費診療、先進医療などで実施し、当院の成績などを基に2018年に胃がん、大腸がんなどに対して保険適用が認められるようになりました。現在は、肺がん、縦隔腫瘍、咽頭がん、食道がん、結腸がん、膵臓がん、子宮がん、腎がんに対しても導入され、これまで3,600人以上の患者さんに対してロボット支援手術が実施されています。

腹腔鏡手術を安全に実施するために、内視鏡外科学会では手術の技術を認証する技術認定医制度を設けています。合格率の極めて低い試験ですが、当院のスタッフはほぼ全員が技術認定医を取得しており、多くのレジデントも在職中に合格しています。また、ロボット手術の指導医としてプロクター制度がありますが、当院の執刀医のほとんどがプロクターの資格を有しています。

放射線・陽子線治療センター長 西村哲夫

2002年の開設以来、治療患者数は順調に増加し、2015年に放射線治療棟が増設されました。これを機に放射線治療部門は、放射線治療科と陽子線治療科の2科併存の状態から、放射線・陽子線治療センターとして一体化を図りました。また、新たに小線源治療科を設け、3科にそれぞれ科部長と、これを統括する放射線・陽子線治療センター長を充てました。放射線治療と陽子線治療の全ての業務に精通した人材育成と効率的な人材配置を目指し、医師、医学物理士、診療放射線技師、看護師の職員の業務を完全に一体化しました。

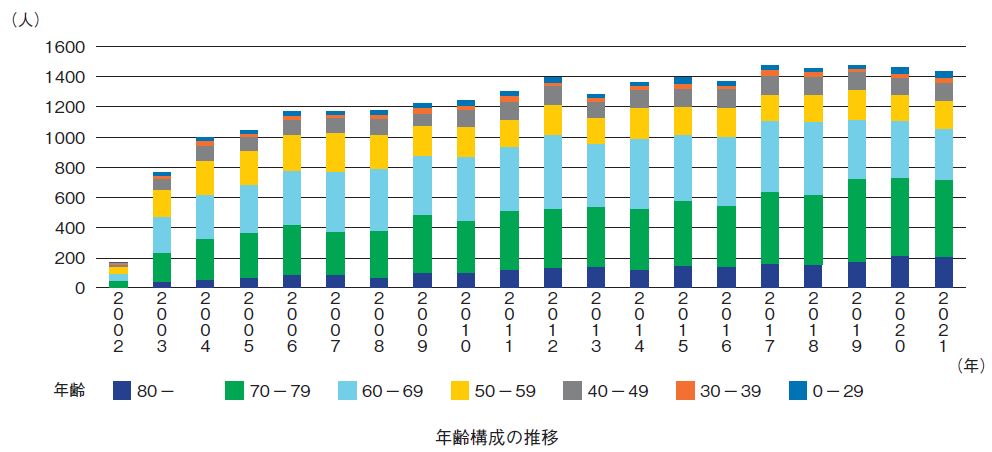

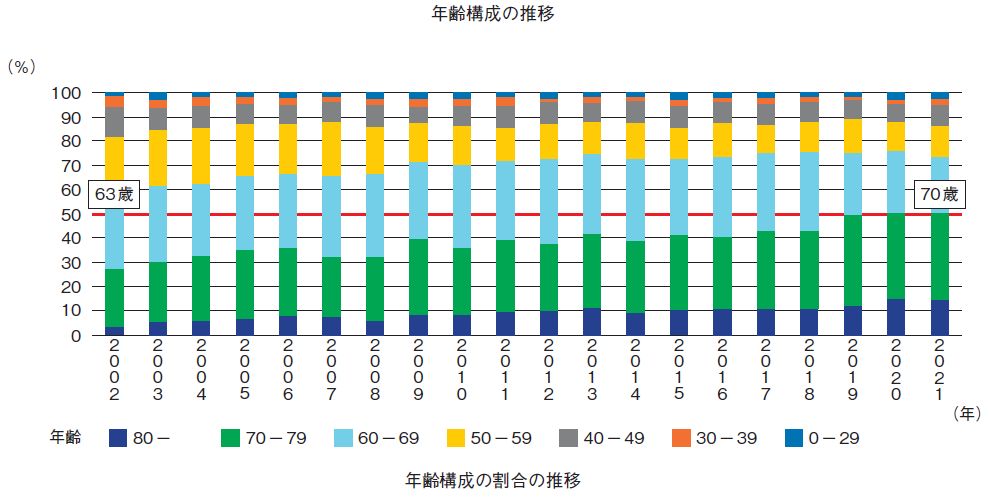

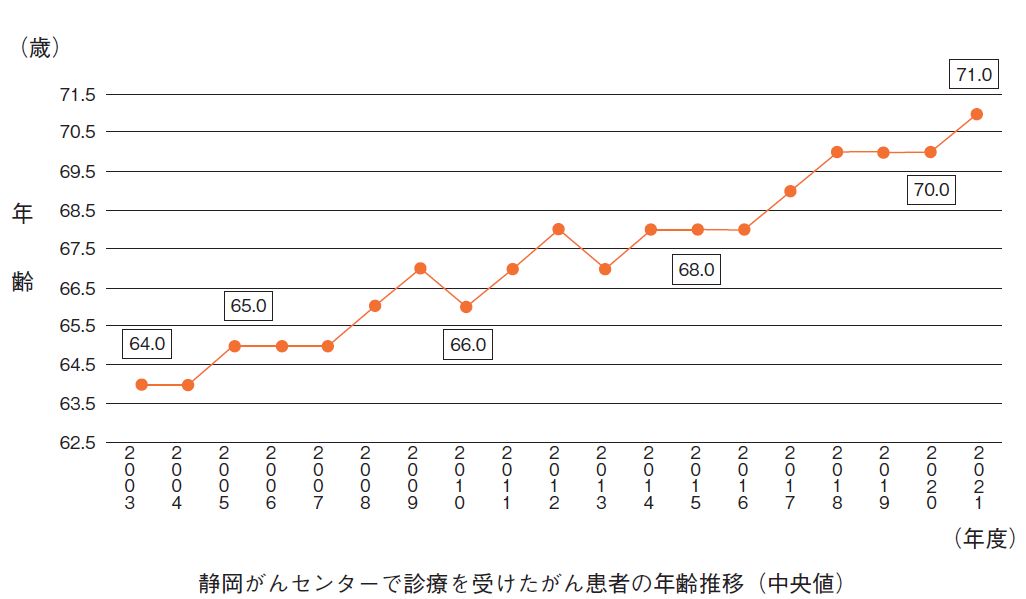

この背景には、まず患者数の増加、特に高齢患者の増加がありました。当院で新規に放射線治療を行った患者の年齢中央値は、開院の2002年から2021年までの20年間に、63歳から70歳に大きく変化しました(図1)。患者の高齢化対策は急務であり、高齢者に適した低侵襲の治療が求められてきました。

一方で放射線治療装置の高精度化がありました。開院以来、設置してきた装置を図にまとめました(図2)。装置は年々高精度化し、新たな機能を持つ新規装置の導入を進めました。2015年設置の装置では、患者の位置照合やその調整機能が充実し、それまで以上に精度の高い定位放射線照射や強度変調放射線治療(IMRT)が可能となりました。また2020年導入の装置はIMRTに特化したもので、呼吸によって動く病巣に対して動体追尾照射が可能となり、高精度照射の適応が増えました。

また品質管理体制をより充実させ、精度の高い安全な治療の推進に努めました。放射線治療部門として、質の高い治療を効率的に提供するために組織を一体化したことが、装置の導入と同様に有効であったと考えられます。

研究所 看護技術開発研究部長 北村有子

![]() 「がんの種類と使用する薬の組み合わせ別」の情報支援の検討

「がんの種類と使用する薬の組み合わせ別」の情報支援の検討

がん薬物療法に関する患者さん・家族向け説明書は多種多様なものが存在し、そのうち製薬企業のものは、自社製品が中心で多剤併用療法は少ない状況です。そのため、多剤併用療法の説明書の多くは、各医療機関で医師・看護師・薬剤師が職種ごとに作成することが一般的で、それぞれの説明書を手にする患者さん・家族からすると、内容が重複したり、表現の一貫性に欠けたりする部分があります。つまり、がん薬物療法の多剤併用療法について、患者さん・家族が理解しやすく、かつ十分な知識を得やすい一揃えの情報資材が乏しいと考えました。

静岡がんセンターでは、「情報処方」を「各種がんの病態、病期に応じて、患者さんが必ず知識を持たねばならない事柄に関する情報を提供すること」と定義し、取り組みを進めました。

2012年より、主に併用療法を対象に、がん薬物療法説明書の一本化を目指して、医療者(医師・看護師・薬剤師ら)が用いる各種説明書などを基に、検討を始めました。多職種で試案を作成し、2015年の試行研究を経て、がん薬物療法における目的・効果・スケジュール、治療前・中の注意事項、副作用の出現時期、副作用症状と対処法(病院に報告する目安、予防を含めた具体的対処法、日常生活の工夫)を「がんの種類と使用する薬の組み合わせ別」に1冊にまとめた「処方別がん薬物療法説明書」を作成しました。

![]() 「処方別がん薬物療法説明書」の院内運用状況

「処方別がん薬物療法説明書」の院内運用状況

2017年より院内運用を開始し、多職種がこの説明書1冊を用いて、適宜、患者さんへ説明を行っています。説明書は、A4判・約50ページで、写真やイラストを用いて、患者さん・家族に分かりやすいように努めています。

対象の療法を順次拡大し、消化器、呼吸器、皮膚科など約150種類の説明書があり、2022年12 月末時点で約8,900冊を患者さんに配布しています。

近年増加している免疫チェックポイント阻害薬を含む療法では、殺細胞性の抗がん薬や分子標的薬と異なり、副作用がいつ起こるか予測困難です。多彩な副作用がありますが、主な症状をあらかじめ患者さん・家族が知っておくことで早期発見・治療につながるため、「このような症状を感じたら、病院に電話をして、今後の対応を相談しましょう」という付録をつけて、すぐ目につくところに貼っておくなどの活用ができるようにしています。

この説明書を利用した患者さんからは「具体的に書いてあり、安心感につながった」「病院にどのような症状が出たら連絡しなくてはならないかが分かりやすい」といった評価を得ています。一方、具体的な副作用の情報を得て「副作用がこんなにあると思わなかった」と不安が高まる患者さんもおり、化学療法センターの受け持ち制に加えて、包括的患者家族支援体制により継続的支援を行っています。具体的には、より支援が必要と判断した場合、医師や外来・化学療法センターの看護師などから、患者家族支援センターの案内を行い、患者さんの同意を得て、患者家族支援センターの看護師が支援調整・介入しています。また、外来通院中のターニングポイント(がん薬物療法変更・終了時など)に外来・化学療法センターの看護師がスクリーニングを実施し、支援の必要性を確認し、多部署が連携して、不安の軽減や治療意欲の向上など、患者さん・家族の個別性に応じた支援を行っています。

そして、脱毛、皮膚障害、眼の症状など、がん治療で生じる症状や副作用対策のより詳しい情報については、疾病管理センターが作成したA5判の小冊子で提供しています。

![]() 「処方別がん薬物療法説明書」のホームページ公開

「処方別がん薬物療法説明書」のホームページ公開

2019年2月に公開し、作成した各説明書をPDFでダウンロードできるようにしました(図1)。静岡がんセンターで実施しているがん薬物療法の上位100療法(内服のみの療法を除く)のうち、約40%をカバーしています。現在、PDFダウンロードは約1,000件/月、ページビューは約2,500件/月で、利用者内訳は、患者さん・家族・友人3割、医療者6割、その他が1割です。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

静岡がんセンターの基本理念は「患者さんの視点の重視」です。医療者が行う情報支援は、患者さんの個別性を考慮して、「必要な情報」と「求める情報」を「伝わる」ようにする必要があると思います。

説明書は適宜改訂を行っており、利用された患者さん・家族や医療者からのご意見・ご感想を収集していますので、ぜひお寄せください(図1)。

名誉院長・疾病管理センター長 高橋 満

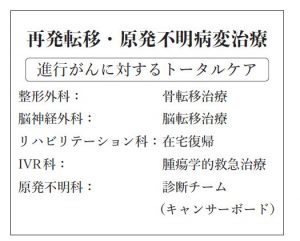

近年のがん治療の進歩により、再発転移を生じても長期間生存できる患者さんの数が増加しています。再発後には新規抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬などによる治療が行われますが、治療を継続するためには生活の質(QOL)が良好に保たれることが重要です。骨転移や脳転移再発で障害が生じた患者さんは、移動能力をはじめとする日常生活動作の著しい低下をきたします。手術治療と術後のリハビリテーションのために予定の抗がん治療を長期間休止あるいは中止せざるを得なくなることも少なくありません。 20年前の開院に先立つ半年間、静岡がんセンターでは、チーム医療の形づくりに向けた多職種の議論が連日交わされました。この中で、再発患者に対しては、多職種支援によるQOLの維持が最優先のミッションとなりました。骨転移や脳転移でも、早期であれば放射線治療を主体とする手術以外の方法で治療することができ、一連の抗がん治療を大きな中断なく継続できます。このためには、QOL障害に至る危険のあるサインを早期に認識し、その時点で何が最優先されるべき治療なのかを診療各科、多職種が共通認識する必要があります。 開院当初に、「診療業務報告会」が定期的に開催され、各診療科の最新の治療内容を紹介することを目的として、全職員を対象にしたカンファランスが行われました。整形外科・脳外科は骨転移・脳転移に対する考え方と治療の方針を院内の他科・多職種に周知することにより、再発がんに対する静岡がんセンターの新しい取り組み方を明確にしました。骨転移・脳転移に対する治療を、リハビリテーション科さらにはIVR科、画像診断科、原発不明科を加えたチームで進める先進の体制を表明したものです。 再発転移には三つのパターンがあります。一つ目は、当院でがんの治療中あるいは経過観察中に出現してくる転移です。乳がんや前立腺がんは骨転移、肺がんは骨転移・脳転移の頻度が高いため、骨や脳の検索が定期的にされます。開院当初は、症状が軽い場合には整形外科・脳外科へのコンサルトのタイミングが一定していませんでした。結果として、主科の治療の継続中に四肢骨の病的骨折、脊椎転移による麻痺、脳転移による意識障害を生じて救急処置を依頼されることも少なくありませんでした。一方、他のがん種ではリンパ節、肺、肝臓に転移を生じることが多く、再骨転移のカンファレンス 発チェックおよび治療効果の判断の上での担当医の関心はそれらに集中しがちになり、脳や脊椎・四肢骨への転移が盲点となります。このため当院では、重大な障害につながる可能性のある転移について“レッドフラッグ”を定めました。電子カルテのメリットとして、院内のどこでも画像を確認できることがあげられます。電話あるいはメールで容易にカンファランスを行い、多職種と骨転移・脳転移に関して危険度を即座に共有することができます。危険と判断されると、他の治療に優先して、骨転移・脳転移に対する治療が行われることになります。レッドフラッグに関しては、CTを読影した画像診断医から担当医を飛び越して整形外科・脳外科にホットラインが来ることもあります。

二つ目のパターンは、他院で治療中に転移による骨折や麻痺を生じて救急搬送される場合です。すでに重大なQOL障害を生じているため、手術・放射線治療を早急に施行する必要がありますが、通常診療枠の中に緊急で入れ込むため、時間外治療を含め多くのマンパワーを費やすことになります。障害の回復も遅くなります。整形外科・脳外科は、骨・脳転移に対するフロントランナーとして、こうしたケースを少しでも減らすため、開院以来ワークショップ・地域キャンサーボードを通じて全国の学会員および地域の治療医に早期対応の重要性を発信してきました。最近では周辺医療機関からの早期コンサルテーションが増えてきていますが、さらなる情報発信が必要です。

三つ目のパターンは、がんの治療歴のない患者さんが、転移性腫瘍による症状を初発として紹介される場合です。従来の診療形式では、がん種によって担当医が決まりましたので、原発巣の診断がつくまで検索が続けられる結果、転移病巣に対する治療が遅くなって重大なQOL障害を生じることがありました。こうした転移がん患者の難民化を避けるために、当院では、図に示すトータルケアチームを構築しています。組織診断がついていないが緊急治療を要する病変を有する患者さんに対して、診療科間の敷居が無いスピーディーな治療と診断を行える診療体制です。ゲノム診断を含めたさらなる進歩が期待されます。

副看護部長 篠田亜由美

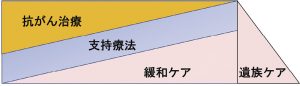

![]() 全人的医療と支持療法・緩和ケア

全人的医療と支持療法・緩和ケア

当院が目指すがん診療は、最先端の医療を提供するとともに、患者に寄り添い治し支える「全人的医療」です。「全人的医療」とは「がん病変を治すことだけでなく、病気を患う一人の人間としての患者を治し、生活することを支える」ということを多職種チームで取り組むことであり、抗がん治療と並んで「支持療法」や「緩和ケア」を提供する意味合いを含んでいます。がん対策基本法によると「がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断時から適切に提供されるようにする」とありますが、「診断時からの緩和ケア」と「支持療法」は重なる部分が多く、明確に区別するのが難しいところがあります。当院はがん専門病院という臨床上の特性から、がんそのものからくる苦痛症状の緩和は各診療科が支持療法の範疇で対応しています。このことを踏まえて

「支持療法」と「緩和ケア」の定義づけを行いました。

![]() 支持療法の実際

支持療法の実際

支持療法は「がんそのものによる症状やがん治療に伴う副作用・合併症・後遺症による症状を軽減させるための予防、治療およびケアのこと」と、第3期がん対策推進基本計画で定義されており、当院においてもこの考え方で実践しています。支持療法を実践するのは治療を担当する診療科チームや関連する多職種専門チームです。治療やケアの内容は①がんそのものによる身体症状や抗がん治療にかかわる副作用や合併症・後遺症に対しての情報提供②予防、教育的な支援③症状出現に対して治療ケアを実践、という3本柱を基本としています。例えば、皮膚障害が発生しやすい薬物治療を行う場合は、開始前から皮膚の状態をアセスメントし、皮膚の症状が出現しやすい時期、必要なスキンケアについて患者に情報提供します。がん薬物療法が開始とともに皮膚の状態やスキンケアの実施状況を確認し、皮膚障害が出現した場合は、診療科で一般的な支持療法で症状緩和を行っていきます。そして症状の対応困難な場合は、スキンケア専門チームに介入を依頼し、症状悪化を最小限にしながら、がん薬物療法が継続できることを目指していきます。

![]() 緩和ケアの実際

緩和ケアの実際

緩和ケアは「主に終末期の身体症状や精神的な苦痛または社会生活上の不安を緩和するための総合的な介入であり、問題を早期に見出し(スクリーニング)対応することで苦痛を予防することも含む」と定義しました。

(1)診断時からの緩和ケア実際

当院では初診時や治療決定時、入院時などに「悩み・負担・苦痛のスクリーニング」を実施し、診断時から患者さんが抱える不安などに対応しています。「悩み・負担・苦痛のスクリーニング」の項目は7885人のがん患者さんの声から導き出された「診療上の悩み」「身体の苦痛」「心の苦悩」「暮らしの負担」の4分類から六つのスクリーニング項目を見いだしたもので、当院独自の指標としています。がんの治療過程のどの時期においても、患者が一人で苦痛を抱え込まないように、「拾い上げ、必要な支援につなぐ」ということが「診断時からの緩和ケア」の一歩となっています。

(2)終末期緩和ケアの実際

緩和ケアを主に実践しているのは緩和医療科、緩和ケアチーム、緩和ケア病棟の多職種チームや腫瘍精神科であり、当院にはそれらを統合した緩和ケアセンターを整備しました。具体的には「難治性の症状マネジメント」「心のケア」「看取りのケア」「遺族ケア」などが挙げられます。「難治性の症状マネジメント」の例として緩和困難ながん疼痛マネジメントがあります。各診療科医師が通常使用する医療用麻薬だけでは取り切れない複雑な痛みに対して、緩和ケアチームが介入して薬剤の調整を行い、可能な事例には神経ブロックも導入して積極的に症状緩和を行っています。「こころのケア」としては、病気の進行に伴い悪い知らせを伝える場面が多くなるため、こころに受ける衝撃や現状を受け止めて適応できるように、医師、看護師だけでなく、腫瘍精神科や臨床心理士も介入しています。

当院で亡くなる患者の6割は一般病棟、4割は緩和ケア病棟で看取りを迎えます。「看取りのケア」においては最期まで患者さんの苦痛を和らげることや、患者家族の意向を尊重したケアに重点をおいて実践しています。「遺族ケア」は臨床心理士などの専門家だけでなく、一般病棟や緩和ケア病棟でかかわった医療者もケアを行っています。親を亡くした子どもに対してはチャイルドライフスペシャリストなどの小児ケアの専門家が介入しています。また当院では毎年、慰霊祭や緩和ケア病棟での茶話会等を開催し、遺族と医療者の「語りの場」を設けており、遺族ケアにつなげています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

20年をかけて院内における支持療法と緩和ケアについて整備してきました。今後は県のがん診療拠点病院として、地域医療機関と連携を強化し、支持療法・緩和ケア提供体制の均てん化が図れるように努めてまいります。

静岡がんセンターがん診療の概念図

静岡がんセンターがん診療の概念図

副院長・小児科部長 石田 裕二

![]() AYA世代のがん─疫学と特徴

AYA世代のがん─疫学と特徴

AYA世代とは、思春期・若年成人(AYA: Adolescents and Young adults)世代の若者のことで、本邦では、15 〜 39歳と定義されています。

国立がん研究センターから発表された、がん診療連携拠点病院等院内がん登録、「小児AYA世代がん集計報告(2016−17年)」では、この2年間に、小児がん(0 〜 14歳)は4,534例、AYA 世代のがん(15 〜 39歳)は58,837例でした(静岡がんセンターでは503例〈15 〜 39歳〉)。AYA 世代のがんは25歳を過ぎると発症数が増加し、小児AYA世代全体の約75%が30 〜 39歳の年齢層となっています。その内訳は、癌腫(38%)、脳脊髄腫瘍(4.7%)、胚細胞腫瘍他(4.1%)、悪性リンパ腫(3.4%)、白血病(3.1%)、軟部肉腫(1.5%)、骨軟部肉腫(0.6%)、黒色腫皮膚がん(1.0%)、上皮内がん等(41.2%)で、発症する臓器が多様であり、いわゆる希少がんと若くして発症した成人型のがんの2種類が含まれているという特徴があります。その一方で、この世代の成長発達の過程にある様々なライフステージ(就学、就労、結婚、育児、出産など)によってニーズも変化し、意思決定、生殖機能温存、経済的側面など幅の広い支援が望まれています。個々の診療科や単独の施設でこれらを完結することは困難で、連携が重要になります。

![]() 当院におけるAYA世代診療のあゆみ

当院におけるAYA世代診療のあゆみ

開院とともに小児科を設け、血液幹細胞移植病棟内に小児科定床9床で、当時世界的に希少な小児陽子線治療施設として、白血病などの血液疾患や小児固形腫瘍などの小児科診療を始めました。当初から小児のがん診療(15歳以下など)に限られることなく、多職種チーム医療の中でシームレスな診療連携が行われました。特に思春期に多い白血病、脳腫瘍、骨軟部腫瘍などで診療科同士が密に連携を図りました。医師主導治験を含めた臨床試験や晩期合併症軽減に向けた先進医療としての陽子線治療などにも積極的に取り組み、新規治療開発を目指して努力しました。

2015年にシームレスな診療連携の延長として病棟再編を行い、我が国最初のAYA専用病床を有する小児科・整形外科・AYA病棟を開設しました。これと並行して、臓器別専門病棟に入院するAYA世代患者や外来患者への支援体制として、多職種によるAYAこどもサポートチームを作り、AYA世代特有のニーズに対応しました。2018年にはAYA世代を対象としたリンクナース制度を作り、それぞれの専門診療科の特徴や専門性を活かした治療(縦の糸)とAYA世代に必要な全人的なケア(横の糸)を実践することで、縦と横の糸が組み合わさるような診療とケアの体制を作りました。またAYA病棟を中心として情報発信を行い、ケアの軸を固めました。同年がん診療連携協議会にAYA部会を設け、県内の施設との連携を行っています。

さらに就学、就労などにおける学校、雇用者、企業との橋渡しやハローワーク等の活用のため「よろず相談」に窓口を設けました。生殖医療については、特殊技能を有する施設間や、静岡県庁など行政とも連携を図りました。「座談会」という患者さんたちの様々な集まりの場を作り、小児・AYA世代や子育て世代の支援を実施しているのも当施設の大きな特徴です。

![]() AYA世代を含めた陽子線治療

AYA世代を含めた陽子線治療

先進医療への成果としては、当施設と筑波大学などの陽子線治療の治療成績(当施設111例/全体343例)をもとに、2016年に20歳までの小児への陽子線治療が保険収載されました。その後、AYA世代の肉腫なども保険適用となり、保険診療の幅が広がることにも貢献してきました。

AYA世代への治療の重要な武器として現在も陽子線治療を継続しています。

![]() 子育て世代のがん診療支援

子育て世代のがん診療支援

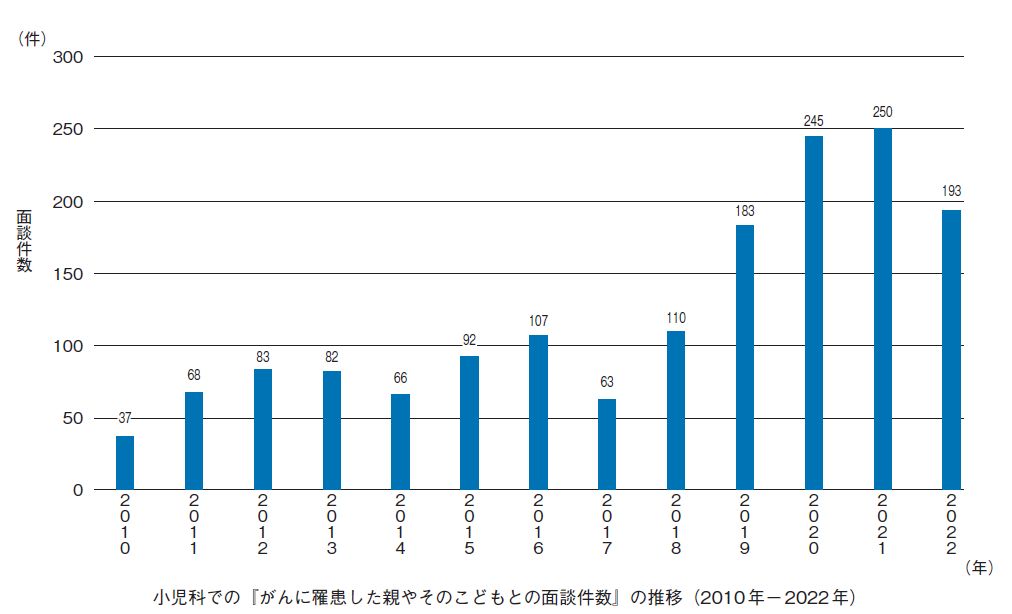

がんに罹った子育て世代の患者さんのこどもたちの心のケアを実践するため、2003年からチャイルドライフスペシャリストと小児科医師が連携した支援を開始しました。こどもたちへの病状説明の方法を一緒に整理して、こどもたちの治療参加を支援し、それぞれの家族に適した子育て支援をしています。

![]() 希少がんとしてのAYA世代診療

希少がんとしてのAYA世代診療

希少がんであることが多いAYA世代のがんは診療の判断が困難な場合があるため、キャンサーボード(多診療科での総合的な話し合い)などで、より科学的な診療方針決定を行っています。また、成人がんと比較して遺伝性腫瘍が含まれる割合が多いため、遺伝カウセリング室と連携した診療を行っています。

![]() 今後の目標

今後の目標

当センターとしてAYA世代がん診療を病院全体で取り組むと同時に、地域全体で、AYA世代がん診療がより良いものに変わっていくように、努力を続けたいと思います。AYA世代から多くのことを学び成長を続けていく施設になりたいと思います。

総長 山口 建

我が国では、毎年、100万人ががんに罹り、38万人が命を落としています。がんに罹る年齢は、 3割が65歳未満、3割が65歳〜 74歳、4割が75歳以上で、65歳以上の高齢者が7割を占めており、がんは高齢者の病気ということができます。

高齢のがん患者、特に75歳以上の後期高齢者の場合には、治療を実施するにあたり、特別な配慮を要することが多くなります。まず、この年代では、体力の衰えとともに様々な治療に耐える力が弱まります。身体の負担が大きな治療では治療後の回復が遅れ、治療に伴う副作用・合併症・後遺症への抵抗力が低下し、重症化することも多くなります。また、精神的にも、理解力が衰えたり、せん妄状態に陥りやすくなります。

臨床医学的には、高齢者のがん治療における治療方針決定の場合、標準治療が確立しておらず、ガイドライン等も整備されていないことが課題です。身体的負担の大きな治療法に関する臨床試験では、多くの場合、70歳台後半の患者の参加は認められていません。

静岡がんセンターでは、高齢者がん治療を将来の重要課題として、2014年4月、当時の玉井直院長が各診療科における高齢がん患者の治療方針を調査しました。その結果、多くの診療科では、全人的医療の視点を持って、病巣に対する治療効果と、治療が及ぼす全身への影響を比較検討し、患者にとっての利益、不利益を評価し方針を決定していました。

担当医は、患者がより若い世代と比べて、想定される治療に耐え、回復し、健康を取り戻すことが可能かを判断します。そのため、「身体状況」「検査所見」「理解能力」「精神状態」などを参考にします。患者の全身状態を把握した上で、担当医は、負担が大きくても確実な効果が見込める、より若年層で確立されている「標準治療」が実施できないかを考慮します。そして、「標準治療」では、不利益が大きいと判断されれば、高齢者が比較的安全に受けられる治療法の可否を検討します。

手術では、近年の手術機器の発達に伴い、高齢者に優しい治療が開発されています。例えば消化管の早期がんでは内視鏡治療、腹腔鏡下手術、ロボット支援手術などが考慮されます。がんの種類も重要です。乳がんや皮膚がんなどのように、病巣が身体の表面に近く、患者負担が比較的少ない場合には年齢に関わらず手術を主体とした積極的な治療が実施されます。

放射線治療は、他の治療法に比べて「高齢者」でも少ない負担で受けられる治療法です。薬物療法でも、副作用が少ない分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤なら十分治療に耐えられる場合が増えてきました。年齢を加味して薬剤の組み合わせや投与量の減量を検討することもあります。

このように、高齢者の場合、治療方針の決定には担当医の経験と判断が重視されます。検討の結果、患者にとって、積極的な治療による不利益の方が大きいと判断された場合には、がんによって引き起こされる症状を和らげ、元気で暮らす期間を出来るだけ長くする支持療法や緩和ケアが推奨されます。

高齢者のがん治療では、医療スタッフはより慎重な観察、ケアを求められます。患者本人や家族も、治療に伴う副作用・合併症・後遺症などの危険性が大きいことを覚悟しなければなりません。

高齢がん患者では、療養生活における危険性についても注意を払う必要があります。高齢者は数日の入院であっても筋力が20 〜 30%低下し、歩行中の転倒やベッドからの転落などの危険が増すので注意が必要です。

過去20年間の静岡がんセンターでの診療実績からは、将来、がん患者の高齢化がさらに加速することが想定されます。静岡がんセンターで診療した患者の年齢を、開設時から現在までで比較すると、年齢の中央値が年々増加し、18年間で64歳から71歳まで上昇していました。実に、7歳の増加です。

こうした状況を踏まえ、静岡がんセンターでは、2016年に開始した「新10カ年計画」で「高齢者がん治療・ケア」を一つのテーマとし、検討を続けています。超高齢社会は、大都市よりも地方においてより顕著です。

この問題は、世界で最も高齢化が進んでいる日本の医療の重要課題でもあります。筆者は政府のがん対策推進協議会でこの問題の重要性を訴え、2017年に策定された第3期がん対策推進基本計画では「高齢者のがん治療」が強化項目に取り上げられました。以来、高齢がん患者の治療ガイドラインの策定など、一定の進歩が見られており、将来の進展が期待されます。

参与(看護担当) 鶴田清子

当院は、2002年の開設以来、高度先端がん医療の実践と患者・家族支援を目指して取り組んできました。当初は、「よろず相談(がん相談支援センター)」が全面的に患者・家族支援を担ってきましたが、10年余の医療状況や患者層の変化に伴い、初診から在宅までを包括的に支援する包括的患者家族支援体制の確立に努めてきました。

![]() 患者・家族支援を担う「4大センター」

患者・家族支援を担う「4大センター」

当院の患者家族支援のスタートは、2003年と2013年に実施した「がん体験者の実態調査」から得られたがん患者・家族の悩みや負担を分析した「静岡分類」に対応した体制作りでした。2016年、初診〜在宅・緩和ケアまで切れ目なく患者と家族の悩みや負担を見つけ、必要な支援へとつなぐ「患者家族支援センター」、外来化学療法を安全に継続するための副作用対策の実践と患者の教育を担う「化学療法センター」、がんに伴う症状緩和処置、放射線治療や外科的治療に伴う副作用・合併症・後遺症の緩和を目的とした治療、在宅医療管理指導等を担う「支持療法センター」の三つを刷新し、「よろず相談(がん相談支援センター)」を含めた患者と家族の悩みや負担を「見つける・つなぐ・支援する4大センター」を確立しました。

![]() 患者家族支援センターの役割

患者家族支援センターの役割

患者家族支援センター(以下、PFSCという)は、初診・入院支援室、外来患者支援室、緩和ケアセンター、在宅転院支援室、地域医療連携室の5室があり、初診から入院・通院・在宅療養までを切れ目なく「患者の悩みや負担を“見つける”、専門家へ“つなぐ”、“支援する”」へナビゲートする役割を担っています。

![]() 包括的患者家族支援の実際

包括的患者家族支援の実際

「4大センター」を軸にして、患者・家族支援を着実に実践するための機能を効果的に職員が活用できるよう充実を図ってきました。

(1)スクリーニング機能の強化

診断や治療に必要な患者情報に加え、当院独自の「患者の悩みや負担・苦痛のスクリーニング 6項目」を、初診時、入院時、入院中、退院前、外来通院(治療前後、緩和ケア移行時)に実施し、早期発見・早期介入が可能になります。

(2)患者への情報提供

PFSCでは初診患者全員に「診療の流れと患者家族支援体制の紹介」ビデオ(15分)を視聴してもらい、その後、問診担当看護師が医師の診察前に問診を行っています。その際、問診担当看護師は、診療に必要な情報と患者の生活環境、社会との関係、介護認定やケアマネジャーなど在宅療養に関する情報を聴き取っています。また、今後支援が必要になりそうな患者から、これまでの経緯や不安に感じていることを聴き取り、当院の患者家族支援について詳しく説明しています。

さらに、治療方針が決定した後の患者には、2016年度から、がん薬物療法の様々な説明書を一本化した「情報処方冊子」約150種類(化学療法レジメン別)を患者に配布し、副作用対策やケアに関する情報提供を行っています。

(3)多職種チームによる患者家族支援

当院の多職種チーム医療は、「病棟での臓器別チーム」、複数の診療科・診療支援チームで編成する「診療チーム」、「特定の診療領域を専門とする多職種専門チーム」に分類できます。患者家族支援センターは、入院前に、看護師が詳細に患者状況をアセスメントし、治療前、治療中、退院前の段階で、三つのチームが連携して患者家族支援につなぐ役割を持っています。

(4)リンクナース制度を在宅支援に活かす

PFSCの在宅転院支援室と緩和ケアセンターでは、一般病棟での在宅支援とエンドオブライフケアの質を向上させるために、各病棟に在宅支援リンクナースと緩和ケアリンクナースを任命し、「見つける・つなぐ・支援する」の連携体制を2016年度から運用しています。リンクナースは、看護部教育研修にある専門コースの「在宅支援コース」「緩和ケアコース」を修了者後、部署のリンクナースとして活動します。リンクナース制度を導入してから、各病棟の退院前カンファレンスの開催数や在宅支援介入依頼件数は導入する前に比べ増加し、患者・家族のニーズに即した在宅支援の提供に貢献しています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

包括的患者家族支援体制は、社会情勢の変化や医療・IT技術の発展に伴い進化をしていく必要があります。この20年の経験と実績を分析し、今まで以上に患者・家族の声を受け止め、患者・家族が求める支援を提供できる病院を目指していきます。また、当院で培ってきた患者家族支援の体制や患者教育のノウハウを、県内外の医療機関や地域医療介護の現場に広げ、病院から在宅まで切れ目のない患者家族支援体制の実現を目指して地域医療への貢献に努めていきます。

研究所患者家族支援研究部 参与 石川睦弓

静岡がんセンターの「患者さんへの約束(理念)」の一つは、「患者さんと家族を徹底支援する」ことです。これを実現していくためには、がん患者や家族の悩みや負担を明らかにしたうえで、支援システムを構築していく必要があります。しかし、医療システムの変化や治療の進歩により、がん患者や家族を取り巻く状況には、様々な変化が生じています。たとえば、入院期間の短縮や外来通院治療の増加などで、医療者と患者(家族)が直接対面する機会やコミュニケーションの機会は減り、がん薬物療法の進歩により、患者(家族)には高度なセルフマネジメント機能が求められています。また、外来での短い診療時間で優先される診療上の課題と患者(家族)が抱える全人的な悩みや負担のズレや差が生じやすい状況も存在します。

悩みや負担は、時に患者の判断や行動を妨げ、治療、日常生活、社会生活にも影響することがあります。それだけに「隠れた悩みや負担」に早く気づいて介入する、もしくはそのリスクを事前に予測し、予防するような支援を行うことが、より求められるようになってきているといえます。「隠れた悩みや負担」は患者視点の主観的なものであり、これまでは個別性が重視され、評価も主観にとどまることが多かったと思われます。そこで、患者の視点に基づいた悩みや負担の全体像(主観的評価)を、医療機関内の異なる部門、職種の知識やスキルの違いに関係なく共有し支援につなげるためには、共通した評価基準に落とし込む必要があると考えます。

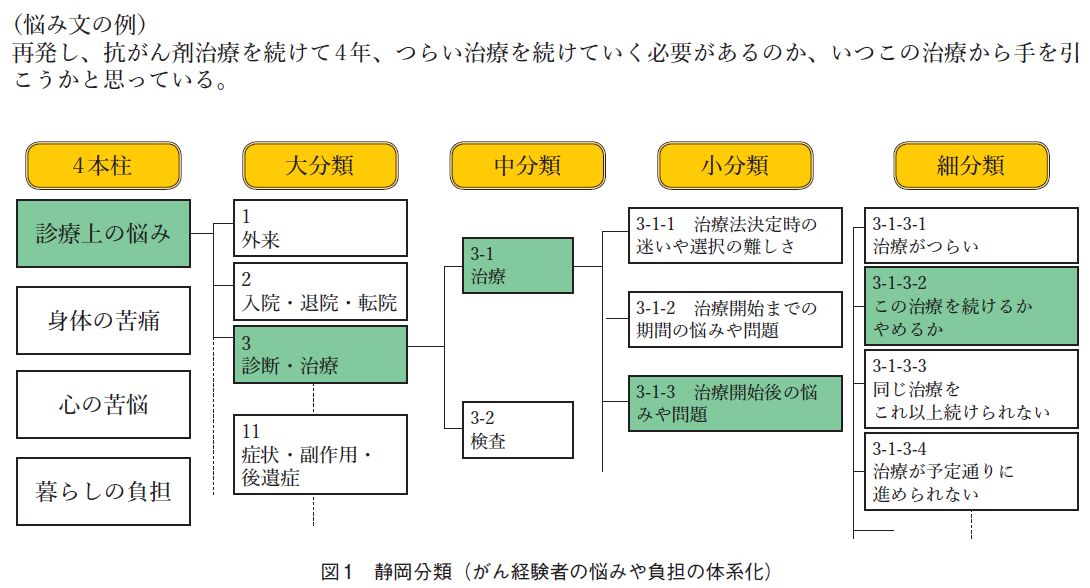

そこで、まず多くの[Silent Majority]を含んだがん患者の悩みや負担を自由記述回答による調査で収集し、体系化を行いました。具体的には、2003年、筆者が参加した厚生労働省の研究グループでは、がん体験者の悩みや負担の大規模実態調査1 を実施し、7,885人のがん体験者の「生の声」を自由記述回答で収集しました。悩みや負担の自由記述内容は、キーワードごとに切り分け、2万6千件の悩みの短文を抽出しました。その悩みの短文を、類似した内容ごとのまとまりに集約し、四つの柱と4階層からなる「静岡分類」(図1)として体系化して悩みのデータベースを構築し、静岡がんセンターホームページのコンテンツの一つ「がん体験者の悩みQ&A2」で公開しています。

また、2002年開院時より運用を開始したよろず相談の相談データ1万件を用い、同じ分類法でデータベース化が可能か検証し、この二つのデータベースを比較することによって、暫定的に用いた「静岡分類」が妥当であることを確認しています。

体系化した「静岡分類」で整理することで、患者視点の悩みや負担の統一した評価が可能になりました。静岡がんセンターの患者家族支援に関わる部門(よろず相談、患者家族支援センター、化学療法センター等)では、共通してこの分類法を用いて患者の悩みや負担を分類・評価し、支援に活かしています。

2003年の調査後、がん対策基本法の成立、がん対策推進計画が策定、がん診療連携拠点病院へのがん相談支援センターの配置など、がん医療をめぐる環境は大きく変化しました。このがん医療を巡る変化を踏まえ、がん患者の悩みや負担の変化、支援や施策の効果等を見るために、厚生労働省の研究グループは、2013年に2回目の全国横断調査3 を実施し、4,054人のがん体験者の「生の声」を自由記述回答で収集しました。

集学的治療の増加やがん薬物療法の進歩は、がん患者の治癒率や生存期間を延長していますが、進行がんや再発で、がん薬物療法を続けていると、毎月かかる医療費は、家計の中で一定額を占め、経済的負担につながることがあります。進歩するがん薬物療法では、以前とは異なる副作用が生じ、長期間持続する副作用の場合、身体的な苦痛だけではなく、日常生活や社会生活にも影響しています。体に負担の少ない手術法や放射線療法も進歩していますが、治療によって起こる体の変化は、がん薬物療法と同様に残る場合もあります。

今後も『隠れた悩みや負担』を拾い上げ、予防的支援、つらさをやわらげる支援などにつなげていく工夫やシステムのupdateも重要であると考えます。

(悩み文の例)

再発し、抗がん剤治療を続けて4年、つらい治療を続けていく必要があるのか、いつこの治療から手を引こうかと思っている。

参考資料

1 山口建ほか:2003 がんと向き合った7,885人の声(がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査 報告書概要版).2004

https://www.scchr.jp/book/houkokusho/taiken_koe.html

2 静岡県立静岡がんセンター:がん体験者の悩みQ&A(Web版がんよろず相談Q&A)

https://www.scchr.jp/cancerqa/

3 山口建ほか:2013 がんと向き合った4,054人の声(がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査報告書).2016

https://www.scchr.jp/book/houkokusho/2013taikenkoe.html

副所長・診断技術開発研究部長 浦上研一

10年ひと昔という言葉がありますが、「プロジェクト HOPE」は、構想期間を加えるとほぼ10年が経過しました。10年前には、一人の症例の全ゲノム解析には、数百万円も費用がかかり、多くの症例の解析は不可能で、ゲノム解析は手の届かないものでした。そのような状況の中でも、2011年、山口総長から研究所に、「新しいゲノム解析技術のウォッチ」が命じられていました。2012年になって5月に開催された「次世代DNAシーケンサー現場の会」において、「イオンプロトン」という画期的なNGS発売のニュースがありました。この装置は「1000ドルゲノムを現実のものに」というキャッチコピーで、1症例の全ゲノム解析を10万円で可能にするものでした(10万円は目標値で、実際は数年たっても到達できませんでしたが)。このニュースが研究所の会議体で報告され、そのパフォーマンスを検証することになりました。助成金などを工面し、2013年に装置を購入し、評価を進めたところ、全ゲノム解析は容量的に無理だが、全エクソン解析であれば可能であることが分かりました。

ゲノム解析技術の大きな進歩を実感する中、日本を代表する臨床検査会社㈱エス・アール・エルと将来のゲノム検査の情報共有を目的として、共同研究を開始しました。

さらに2013年は、ゲノム研究を進めるための追い風となる三つの出来事がありました。「ヒトゲノム遺伝子解析研究に関する倫理指針全部改正」「疾患のアノテーションを可能とするデータベース“ClinVar”の公開」「米国臨床遺伝・ゲノム学会による2次的所見リストの発行」です。これらにより、ゲノム情報の臨床への利用の可能性がより拡大しました。

同年9月に山口総長から新しい研究のグランドデザインが提示され、静岡がんセンターの全手術症例を対象とした臨床研究、「プロジェクト HOPE」が、最高会議体で承認されました(この構想は、2014年のBiomedical research誌に報告されています)。10月から3回にわたり、全職員を対象としたHOPE説明会を開催し、倫理委員会の承認を経て2014年1月24日に「プロジェクト HOPE」が開始されました。

HOPEは、「Hightech Omics-based Patient Evaluation for Cancer Therapy」の頭文字を略したもので、静岡がんセンターにおいて手術で摘出される、年間 1,000人の新鮮凍結組織と血液のペア検体を解析の対象とした単施設の研究です。研究開始当初は、解析項目として、NGSによる全エクソン解析の他には、既に確立済みのマイクロアレイによる全遺伝子発現解析のみでしたが、2014年後半から融合遺伝子パネル解析と410がん関連遺伝子パネル解析、2021年に全遺伝子メチル化解析、全ゲノム解析も加わったマルチオミクス解析がHOPE研究の大きな特徴となりました。

「プロジェクト HOPE」には、毎年、約1,000症例のペースで、これまでに約1万を超える症例のデータベースが構築されています。

これまでの研究成果として、英文査読付学術誌に66の研究成果が報告されています。なかでも2020年のCancer Science 誌では、約5,000症例の解析結果を集計し、約7割の症例でがん化の原因となる遺伝子変化を見いだしたことを報告しています。残りの3割については、現在、遺伝子間領域やイントロン領域など、すべてのゲノム領域を含む全ゲノム解析などを精力的に実施し、新たながん化の機構の解明を目指しています。

また2021年には、国内初の日本人がんゲノムデータベース「日本版がんゲノムアトラス「JCGA(Japanese version of the Cancer Genome Atlas)」を構築し、ウェブサイト(https://www. jcga-scc.jp/ja)に公開しました。JCGAは、約5,000症例の全エクソン解析結果のうち、がん遺伝子パネル検査の解析対象460遺伝子の情報を含んでいます。国が推進するがんゲノム医療、特に「がん遺伝子パネル検査」におけるエキスパートパネルの参考情報としての利用が多く、分かりやすい日本語で表記され、患者さんにも利用していただけるように作られています。

加えて、「プロジェクト HOPE」は、ファルマバレープロジェクトの重点課題の一つであり、「創薬・診断技術開発」へ展開することも望まれてきました。大きな成果として、2018年に、HOPEの成果を遺伝子検査ビジネスへ展開するために、エスアールエル・静岡がんセンター共同検査機構㈱を設立しました。現在、JCGAデータベースを活用した日本人のための「ふじのくにオンコパネル検査システム」の薬事承認を目指して開発中です。

一方で、この10年間、社会環境は大きく変化し、2014年“近未来のがんゲノム医療のシミュレーション”を掲げた状況から、2019年には、国内でも「がん遺伝子パネル検査」が保険承認され、がんゲノム医療が現実のものとなりました。解析機器の技術もさらに進み、解析コストの低下、データ品質の向上、さらに多くの情報が得られるようになり、10年前とは明らかに状況が変化しています。

しかしながら、がんの本態については、不明な部分が残されており、さらなる情報の集積と解析が必要です。静岡がんセンターには、病理情報、医療画像、薬剤情報など全ての症例の臨床情報も集積されています。「プロジェクト HOPE」の強みは、単一施設に集積された質の高いデータです。静岡がんセンターの目指す理想のがん医療を実践するために、これらのビッグデータの利活用を一段と図り、がんの本態の解明、ゲノム医療の推進、創薬・診断技術の開発を加速いたします。

最後に、貴重な検体を提供いただいた患者さんをはじめ、ご協力いただいている多くの方々に感謝申し上げます。

副院長(看護担当) 飯沼むつみ

![]() リンクナース制度確立への取り組み

リンクナース制度確立への取り組み

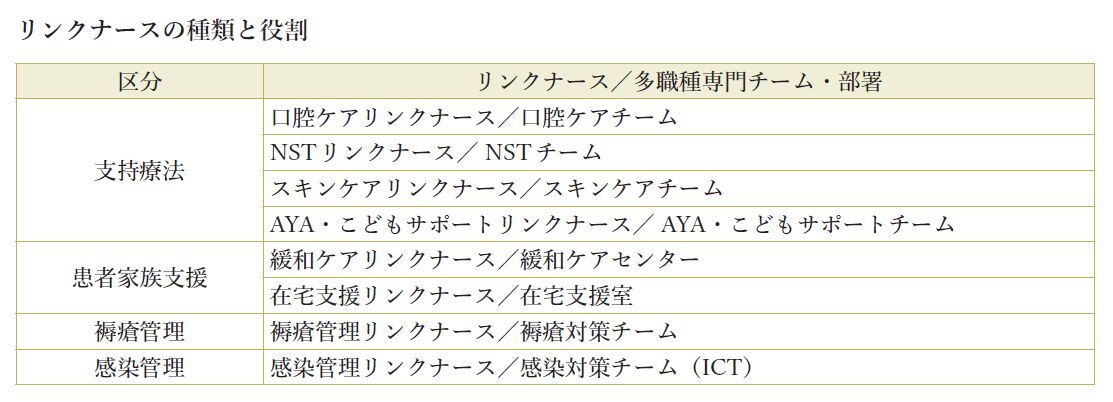

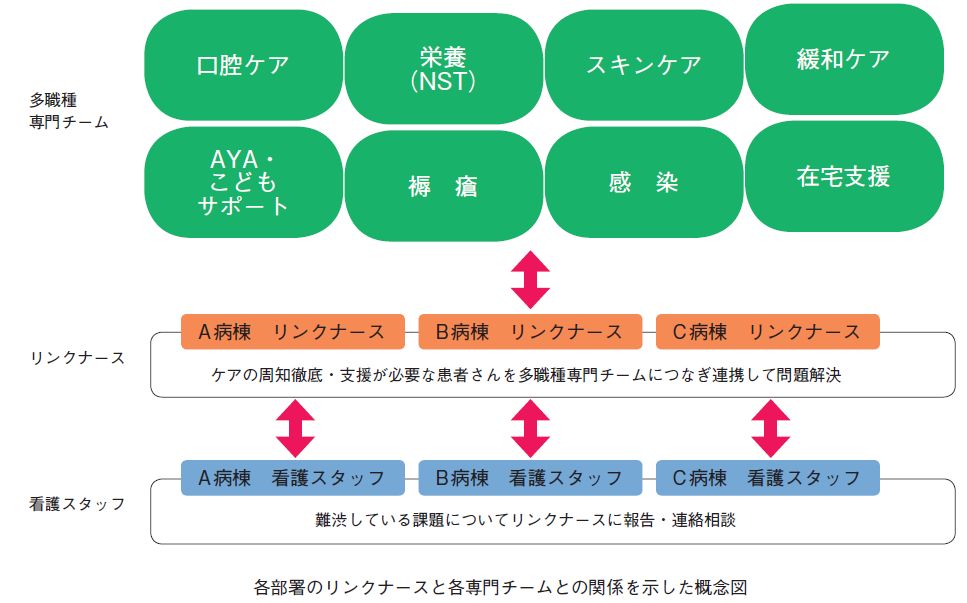

当院では、主として入院患者を対象に積極的な症状緩和、副作用・合併症・後遺症対策、医療安全などを目的として、8種の多職種専門チームとそれに連動する病棟に整備されたリンクナース組織を設置しています。当院の「リンクナース制度」は、患者家族が抱える様々な悩みや負担を速やかに見つけ、予防、早期介入する仕組みです。リンクナースによるスクリーニングと早期介入依頼は、症状悪化のリスクがある患者に対し、予防、早期発見、早期治療につながり、一人一人の患者のQOLの向上を追求することを可能とします。がん看護においては個々の患者の状況に応じた適切なチーム医療を実施する体制の整備が重要です。当院の看護師はがんという疾患に伴い発生する悩みや負担に対して、自らの専門領域における看護ケアと医療が遂行されるすべての過程を管理する役割を持つケアの実践者であり、責任者であることが期待されています。しかし、すべての悩みや負担に自らが介入するのは困難です。だからこそ、それぞれの課題に合わせて最適な職種と一体となり多職種チーム医療を推推していく必要があります。その中心となるのがリンクナースです。当院では、病院開設当初からリンクナース制度を導入し、感染管理リンクナースを配置しました。2015年までには口腔ケア、褥じょく瘡そう管理リンクナースの配置に至りました。ところが、これらのリンクナースと多職種専門チームが有効に活用されず、リンクナース制度の充実が図れていない状態となっていました。その原因として、リンクナースと委員会・専門チーム・診療科との連携と協働の意識や体制作りが盤石ではなかったこと、それぞれの組織を集約して統制する仕組みがないことが考えられました。これらを改善しリンクナースが活発に活動し多職種チーム医療が推進されるために、システムの統一とマニュアルの整備を行い、リンクナース制度の統一を図りました。2021年度末時点においては、スキンケア、栄養サポート、AYA・こどもサポート、在宅支援、緩和ケアを加え、8種のリンクナースを育成し活動しています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

当院は開設時から口腔ケアリンクナースの育成に着手してきました。これは、開院当時から口腔ケアに情熱を注ぎ、口腔清潔、ケアにおいて看護師の役割、意義が欠かせないことを全国の看護者に教育し、その実践方法の普及に多大な貢献をされた医師(故大田洋二郎先生)の存在があります。医師が不在となったことで口腔ケアリンクナース活動が低迷する時期がありました。このことにより、リンクナース活動には強いリーダーシップの存在が不可欠であり、多職種が一体となり地道な活動をすることの重要性を再認識しました。リンクナースが存在するだけではリンクナース制度の充実は図れません。リンクナースはがん看護の専門家として基礎知識・経験を身につけ、多職種と議論できるコミュニケーション力、多職種をまとめるリーダーシップ力をつけていくことが課題と考えています。今後は多職種専門チームとリンクナースが縦横にシームレスな関係が成り立つリンクナース制度と体制を確立するよう努力をしてまいります。

![]() 認定看護師教育課程

認定看護師教育課程

がん医療の質向上には、がん看護に携わる看護師の教育とともに、がん看護分野の認定看護師、専門看護師の育成、活用が重要となります。当院は2009年全国初の病院立の認定看護師教育課程を開講しました。2020年4月より認定看護師に特定行為研修を組み込んだ新たな教育課程を開始しました。2022年1月現在52名の認定看護師が、院内で看護全般におけるスペシャリストとして看護の質向上のために活躍し貢献しています。