静岡県がんセンター基本計画1997年3月策定

『静岡県がんセンター基本計画(1997年3月策定)』

![]() はじめに

はじめに

がんは、静岡県民の死亡原因の4分の1を占め、将来的にも、高齢化の進展などに伴って、がんに罹患する県民が増加するものと予測されている。このようななかで、静岡県では、がんの克服を21世紀に向けての県民的な課題ととらえ、平成13年を開院目標に拠点となるがんセンターの整備を進めることとした。

平成7年には、県内外の有識者による静岡県がんセンター基本構想検討委員会を設置し、その提言を踏まえて、平成8年3月「静岡県がんセンター基本構想」を策定した。基本構想においては、21世紀のあるべき医療を先取りし、静岡県らしい特徴と魅力を備えた、わが国トップレベルのがんセンターの整備をめざすこととし、基本理念として、

1 最新で適切ながん診療の実践

2 患者の視点を尊重したがん診療の推進

3 がん情報ネットワークなど、がん対策の中枢機能の構築

の3点を掲げた。

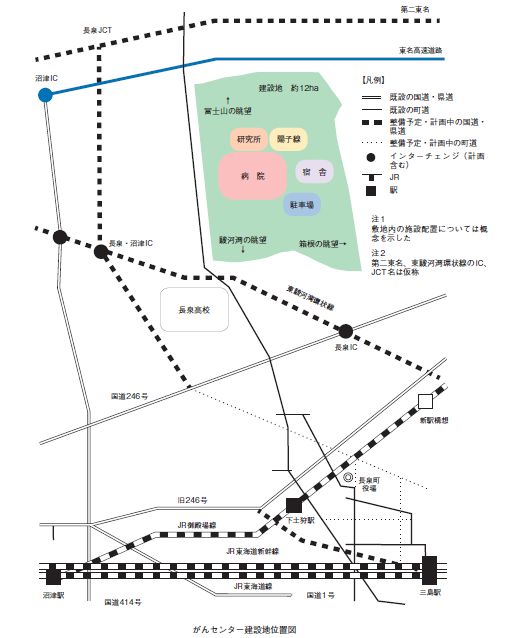

また、建設地については、高度医療機関の配置が手薄な東部地域の医療を向上させるのに最適な場所、通院に便利な交通の要衝、富士山や駿河湾を望める良好な療養環境など、基本構想で示された立地条件を満たす駿東郡長泉町下長窪を選定した。

この基本計画は、「静岡県がんセンター基本構想」に示したがんセンター像を一層具体的なものとして、整備を推進するために策定したものである。

第1編 全体計画

![]() Ⅰ 基本方針

Ⅰ 基本方針

静岡県がんセンター開設の目的は、21世紀における本県のがん対策の中枢を担う高度専門医療機関として、がんの予防・治療に力を尽くし、県民の健康増進に努めることにある。

今日でも、多くの人々はがんを不治の病と思い、罹患することに大きな恐れを抱いている。一方で、予防法の普及や、早期発見・早期治療による治癒例の増加により、がんは治る病気であるとの認識が医療関係者を中心に広まりつつある。また、完治が難しい例についても、痛みをはじめ様々な苦しみを除去する技術の進歩により、通常の社会生活への復帰が可能となっている。

がん医療をめぐるこうした動向のなかで、静岡県がんセンターには、がん研究の成果と診断技術の進歩を踏まえた最新のがん医療の提供に加え、患者さんを治し、癒すという全人的医療の実践が求められている。また、高度ながん医療を県民があまねく享受できるよう、地域医療機関と密接な協力関係を築きあげるとともに、様々なレベルのがん医療情報を全県的に提供していくことも大切である。さらに、地方自治体の医療機関として、経営努力に努めることはもとより、地域の活性化につながる活動にも積極的に対応していくことが必要である。

このような認識に立って、以下の5項目を静岡県がんセンター基本計画の根幹をなす基本方針とする。

1 患者さんの視点を重視した最新・適切ながん治療の実践

治療にあたっては、“迅速に、少ない苦痛で、身体機能を失なわずに、軽い費用負担で、がんを治したい”との、患者さんの要望に応えることを最大の目標とする。

このため、経験豊富で科学的探究心に富んだ心優しい医療スタッフを招へいし、一人ひとりの患者さんについて、メディカルスタッフとコ・メディカル※1スタッフとが一丸となったチーム医療を実践していく。また、目標達成に向けての重要な鍵として、電子カルテ※2をはじめとする充実した院内情報システムの構築を進める。さらに、最新のがん診療機器の整備やがん診療情報の収集に努め、併設される研究所からの臨床支援も得て、70%以上のがん治癒率をめざす。

一方、完治が望めない患者さんに対しては、まず、社会復帰をめざし、さらに状態が悪化した患者さんについては、緩和ケア病棟や在宅で、充実した緩和医療を提供する。

治療方針の選択に際しては、がんの治癒をめざすなかで、患者さんのクオリティオブライフ(QOL)※3にも十分配慮しながら、一人ひとりの患者さんにとって最適な治療を追求する。また、合併する心疾患や脳血管疾患に対して高度な診療技術を有する総合診療部門や、充実したリハビリテーション部門を整備し、さらに精神腫瘍医※4を常勤させ、心の問題にも踏み込んだ全人的医療を実施する。

医療倫理の観点からは、患者さんのプライバシーの尊重を前提として、がん告知とインフォームド・コンセント※5を徹底する。また、がん告知後の精神的・身体的ケアにも力を注ぐ。このため、医療はもちろん、薬剤、看護、介護、保険制度、患者救済制度などについて、患者さんや家族がいつでも気軽に相談できる相談外来を設置する。なお、すべての職員に基本方針を徹底したうえで、患者接遇教育を行い、患者さんの心を推し量りながら的確なアドバイスができるようにする。

2 受診しやすく、紹介しやすい施設の実現と地域医療への貢献

“受診しやすい病院”をめざし、外来には、がんの心配を抱く県民が気後れせずに受診できる総合外来を設置する。また、専門外来として臓器別疾患センターを構成し、紹介患者さんの円滑な受け入れを行う。

診療にあたっては、診察当日における診断結果の提示と治療方針の決定に努め、結果を待つ患者さんの精神的苦痛を軽減させる。さらに、土日診療の実施により、平日の受診が困難な患者さんに備える。

高度専門医療機関としての性格から、県内の医療機関の紹介を受けて来院する患者さんへの対応も重要となる。このため、入院を要する場合には、即日の入院治療をめざし、治療終了後は、紹介元医療機関へ逆紹介することを基本として、 “紹介しやすいがんセンター ”をめざす。

県内の医療機関とは、各種診断機器のオープン利用、最新がん診療情報の提供、遠隔医療システム※6の導入などにより、一層緊密な協力関係を築き、将来的には、電子カルテの共有により、両者が一体となって県民のがん診療にあたれる体制づくりを進める。

3 県内がん対策の中枢機能と研修システムの構築

県民のためのがん予防対策の充実や県内がん医療レベルの一層の向上など、新世紀における静岡県のがん対策を強力に推進するため、最新のがん医療情報を速やかに提供できる体制を築いて、その中枢機能を担っていく。

県民に対しては、保健医療機関や教育機関、関係団体などと連携して、がんの危険因子や検診の意義・効果などに関する情報を提供し、予防や早期発見に寄与していく。

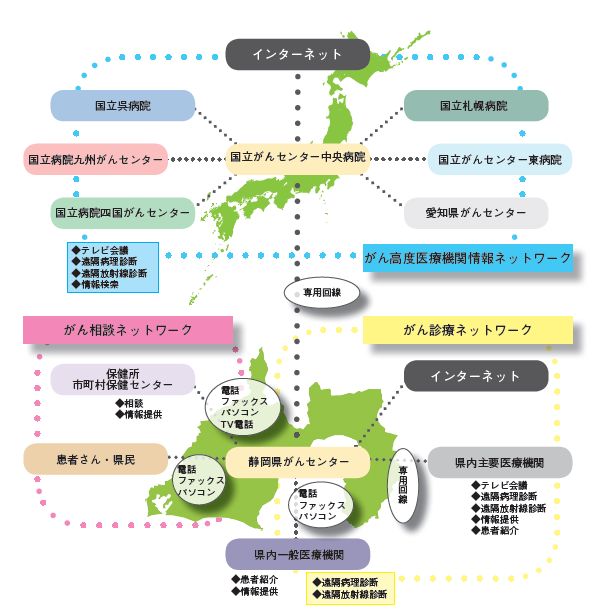

がん患者さんや家族に対しては、電話やファックスなどによる相談事業や診療情報の提供を進め、悩みや不安に応えるとともに、保健所や市町村保健センターにおける出張がん相談の開催についても検討していく。また、がん患者さんや家族によって構成される患者の会の活動を積極的に支援する。

県内医療機関に対しては、国内外のがん高度専門医療機関との活発な情報交流を通じて得られた最新のがん診療情報を速やかに提供するとともに、遠隔医療システムによる診療支援を進める。

また、県内医療機関におけるがん診療技術の向上のため、医師、薬剤師、看護婦、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士などを対象に、長期あるいは短期の研修に取り組む。特に、がん患者さんを対象とした在宅介護の必要性が増大すると予測されるため、その研修システムを早期に確立する。

4 地方自治体病院としての経営努力

本格的な高齢社会の到来などにより、厳しい財政環境が見通されるなかで、がんセンターの事業を成功に導くために、経営のあらゆる側面で、これまでの地方自治体病院にも増した努力を払っていく。

人事・組織の面では、医療職・研究職・事務職など各職種にわたって、経営的感性を備えた人材を採用するとともに、長を中心として、全職員が経営への自覚を常に高められるような組織・体制づくりを行う。同時に、高齢社会への対応という観点から、業務に精通したシルバー人材の活用についても検討していく。

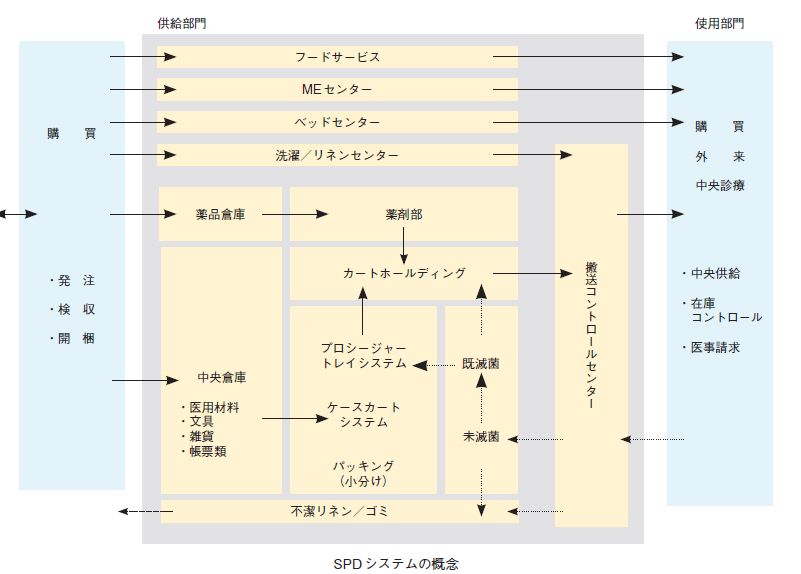

物品管理や会計管理の分野では、情報システムと連動して院内の物品管理・搬送を一元的に行うシステム(SPDシステム※7)を導入し、適正な価格による物品購入や不良在庫の防止に努める。また、電子カルテを活用して、少人数での医事会計、管理を可能とするとともに、診療報酬の請求漏れの防止を図る。

また、医事会計、SPDシステム運営、清掃、警備、給食、臨床検査など、幅広い分野で業務委託を推進し、生産性の向上を図る。

さらに、臨床検査や薬剤をはじめとする院内各部門の自動化を推進し、業務の質を保持しながら省力化をめざしていく。

施設設計に関しても、省エネルギー設計を追求する。

5 地域活性化に向けた取り組み

地域社会の中で、がんセンターが担うべき役割として、その優れた研究・開発機能の発揮により、医療分野における科学技術や産業の振興を促し、あるいは看護や医療技術系の教育施設など、がん診療に関わりが深い諸施設の周辺地域への立地を誘導することなどによって、地域の活性化に貢献することも重要である。このため、わが国最先端のがん診療技術を有する高度専門医療機関を背景に、地域の大学や民間企業などと共同して、新しい診断・治療技術の開発を進める体制を確立する。

また、研究部門の重要な研究テーマとして、お茶や海産物などの地域資源の医療分野への活用を取り上げ、地域産業振興の一翼を担うとともに、研究室や機器の開放など、県内の医療関連産業を育成するための方策を検討していく。

なお、このような行政と産業界との協力関係を円滑に築いていくために、地域におけるがん研究の振興を目的とする公益法人の設立についても検討していく。

| ※1

|

コ・メディカル:医師、看護婦以外の、診療を補助・支援する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士などの総称。現代の高度な医療現場においては、医師を中心とする診療部門、看護婦を中心とする看護部門とともに、その役割が重要となっている。 |

| ※2 | 電子カルテ:診療録(カルテ)を紙に替わり、電子的に記録し保存したもの。電子カルテは診療行為の記録のみならず、病院間での患者情報の共有化、臨床教育や研究の資源として活用が期待されている。 |

| ※3 | クオリティ オブ ライフ(QOL=Quality Of Life):医療側のみの価値判断で治療、処置が行われることに対して、患者や家族の人生観や価値判断を優先させ、生命、生活、人生の質的内容を重んずるべきことを医療や福祉の現場で主張するバイオエシックス(生命倫理)の考え方。緩和医療(苦痛の緩和)や機能温存手術法などが、患者QOLを重視した治療法とされている。 |

| ※4 | 精神腫瘍医:がん患者の心の問題を取り扱う精神科医。 |

| ※5

|

インフォームド・コンセント:「説明と同意」「知らされた上での同意」と訳され、患者に診療の目的・内容を十分に説明し、患者の了解を得て治療すること。日本医師会生命倫理懇談会は、1990年1月にインフォームド・コンセントを医療現場に積極的に導入すべきだとする報告を行い、医師が日常診療の場で①病名・症状、②これから行う治療法、③危険度、④他に考えられる治療法と利害得失、⑤病気についての将来予測を、患者に説明し、同意を得ることを求めている。 |

| ※6 | 遠隔医療システム:遠隔地から医療データを伝送し、専門医が診断するシステム。放射線や病理組織などの画像情報による診断は実用段階に入っている。将来は、画像の鮮明度や伝送速度の改良により、専門医療機関と一般医療機関間、家庭とも結んだ本格的な遠隔医療の実現が可能になると見込まれている。 |

| ※7 | SPD:(Supply Processing and Distribution)従来の用度、購買、薬局、中央材料、滅菌、リネン、倉庫、搬送、メッセンジャーなどの部門を統一し、病院全体で使用する医薬品、医療材料、消耗品、備品などの購入、保管・管理・搬送などを一元的に行うシステム、あるいは部門の呼称。 |

![]() Ⅱ 施設計画概要

Ⅱ 施設計画概要

1 建設地の概要

(1)建設地

駿東郡長泉町下長窪地内

(2)敷地面積

概ね 120,000㎡

(3)地域地区

都市計画区域内

市街化調整区域(建ぺい率70%、容積率400%)

2 施設の構成

施設は、病院棟、研究施設、陽子線治療施設、医師宿舎、看護婦宿舎、保育所などから構成する。

3 施設設計の基本的考え方

| (1) | 富士山や駿河湾などすぐれた景観と調和し、ランドマークとなりうる存在感のあるデザインの採用 |

| (2) | 患者さんの不安を和らげ、快適な療養環境を提供するアメニティ※8の確保 |

| (3) | 衛生環境を確保するため、院内感染防止を考慮した動線や空調システムなどの確保 |

| (4) | 将来の医療ニーズの拡大と変化への対応 |

| (5) | 省エネルギーに配慮し、最適なエネルギーを活用するなど、建築物の維持管理に関する経営効率の追求 |

| (6) | 東海地震など災害に対する救護拠点としての対応 |

※8

|

アメニティ:「心地よさ」「快適さ」と訳され、物質的アメニティとして、外来待合室 や病室の広さ、明るさ、清潔さ、静けさ、プライバシーなどが、精神的アメニティとして、人的サービスにおける、やさしさ、思いやり、気配りなどが重要とされている。 |

第2編 部門別計画

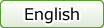

| 「基本理念」と「基本方針」を実現するため、静岡県がんセンターは、深い専門性と多様な機能を有することが求められている。 この計画においては、下記の5部門に大別し、それぞれの事業の概要を示す。 |

| ① | 高度で専門的ながん診療を実践する病院部門 |

| ② | 世界的にも最先端の治療法として効果が期待されている陽子線治療部門 |

| ③ | 先進的ながん診療を支えるための諸研究を推進する研究部門 |

| ④ | がん医療に関する情報の受・発信を担当する情報部門 |

| ⑤ | 県内がん診療従事者に対する研修や関係医療機関との交流活動を行う研修部門 |

1 診療規模

(1)外来患者数

1日あたり外来患者数を800人と想定する。

(2)病床数

病床数を700床(緩和ケア病床50床を含む)とする。

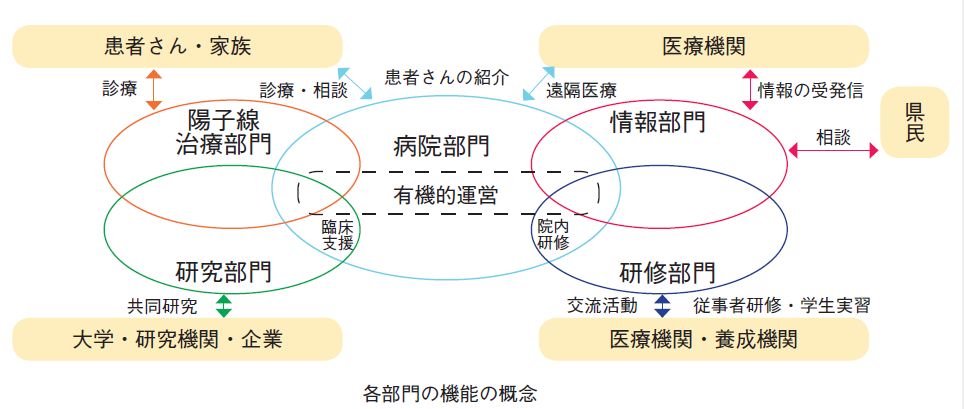

2 院内部門計画

(1)情報システム

1)基本方針

| チーム医療の推進支援をはじめ、高度な医療を実現する基盤として、電子カルテや医用画像の電子化などによる情報システムを構築し、必要な情報が迅速に得られる体制を整備する。また、患者さんの利便の向上や、効率的な経営管理を進めるうえでの戦略的な情報の活用を図る。 |

| ①

|

電子カルテの導入による医療の高度化 電子カルテの導入により、患者さんについての情報が医療チーム全員で共有でき、時間や場所の制約なく、治療方針の検討が行える環境を整える。 |

| ②

|

情報システムを利用した業務の効率化 検査、投薬などのオーダリング※9を、電子カルテ上で可能にすることにより、業務処理の迅速化や正確化を図るとともに、ペーパーレス化を実現する。 |

| ③

|

医用画像の電子化の推進 医用画像の電子化を推進し、画像情報の蓄積や電子カルテへの参照画像の取り込みにより、画像情報の共有化、フィルムレス化を追求する。 |

| ④

|

蓄積された情報の活用 情報システムに蓄積された情報を分析、評価することにより、最適で最高水準のがん診療を追求する。 |

| ⑤ | 患者さんへの情報の提供 外来患者さんに対しては、マルチメディアなどを活用した診療待ち時間、施設案内などの情報提供を行い、入院患者さんに対しては、ベッドサイドの端末などから、わかりやすい診療情報の入手や給食メニューの選択などが容易に行えるようにする。 |

※9 |

オーダリング:処置、注射、検査、投薬などを、診察室などの発生源でオーダー(コンピュータ入力)できるシステム。院内業務の迅速化、効率化と患者の待ち時間の短縮化が可能になる。 |

2)情報システム管理部門の主な業務

| ① | 院内情報の収集、分析、評価 |

| ② | 電子カルテシステムの構築、保守、24時間運用 |

| ③ | 部門システムの構築、保守、運用支援 診療予約システム、検査部門システム、薬剤部門システム、画像診断部門システム、手術部門システム、看護部門システム、栄養部門システム、ME部門システム、リハビリテーション部門システム、物流管理システム、経営管理システム、医事会計システムなど |

| ④ | 院内がん登録支援を含む病歴管理 |

(2)物品管理・搬送(SPD)システム

1)基本方針

| 経営効率を高める戦略手段として、薬剤、診療材料などの物品を一元的に管理・搬送する SPDシステムを導入するとともに、その円滑な運用ができる組織体制を整備する。 |

| ① | 物品管理の徹底化 購入物品の厳選や、各段階における在庫管理責任の明確化など、物品管理の徹底化を図る。 |

| ② | 情報システムと連動した物流システムの構築 院内各情報システムとリンクした物流管理システムを構築し、迅速、的確な物流管理を実現するとともに、コンピュータ上での自動請求、自動払出など、各部門の労力削減につながる物流システムを構築する。 |

| ③ | 搬送の体系化による快適で安全な動線の確保 搬送の体系化を推進し、人とモノの動線の整理を行い、快適で安全な院内動線を確保する。 |

| ④

|

SPD部門自体の高度化、自動化 自動搬送装置などの各種自動化機器の導入により、SPD部門自体の高度化、自動化を推進する。 |

| ⑤ | 経営効率への配慮 経営効率向上の観点から、SPDシステムの運営について業務委託を推進する。 |

| ⑥ | 共同購入体制の整備への取組み 一括購入による経費節減をめざすため、県立病院間の共同購入体制の整備を検討する。 |

2)SPD部門の主な業務

| ① | 購入管理 購買計画作成、再生物品に関する院外委託の発注管理、納品管理など |

| ② | 中央倉庫における在庫管理 入庫管理、保管管理、出庫管理、棚卸管理など |

| ③ | 再生物品管理 ア 滅菌材料の滅菌、供給、回収 イ 手術衣などのクリーニング、供給、回収 ウ ベッドの洗浄、供給、回収 |

| ④ | ME機器※10管理 ME機器の在庫管理、保守管理、共用機器の出納管理搬送 |

| ⑤ | 搬送管理 |

| ⑥ | 物品統計管理 |

※10 |

ME(Medical Electronics)機器:電子工学を主体とした技術でつくられた医療機器。人工心肺や心電計、脳波計など、主としてベッドサイドや手術室で用いる可能性の機器。 |

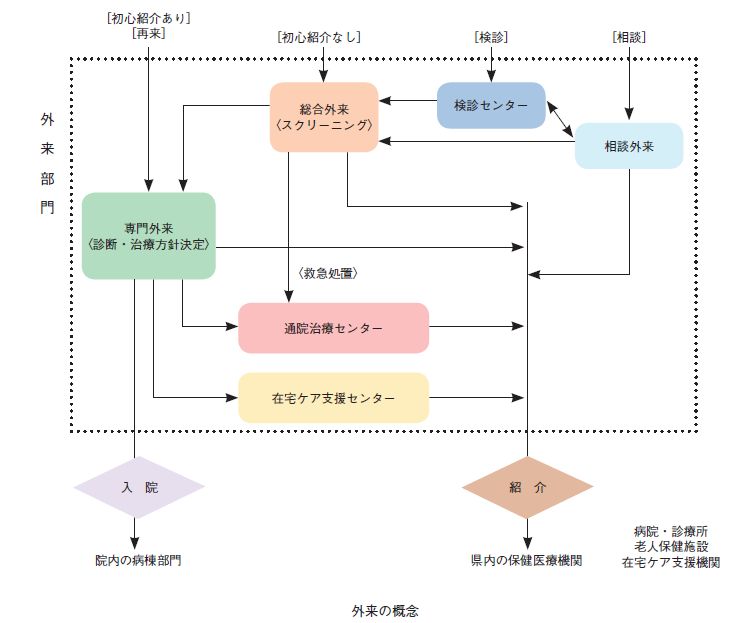

| 患者さんにとって受診しやすく、また、県内の医療機関にとって紹介しやすい外来をめざし、専門外来、総合外来の設置、土日診療の実施、相談業務の充実、患者さん紹介システムの構築などを行う。 |

| ① | 多様な機能を有する外来部門 臓器別に専門的ながん診療を行う専門外来と、初診や合併症を併発した患者さんを対象とする総合外来を中心に、適切かつ迅速な診断と治療方針の決定に努める。さらに、通院治療、在宅ケアへの支援、検診にも対応する。 |

| ア | 専門外来 呼吸器センター、消化器センターなど、内科・外科の枠を取り払った臓器別疾患センターを設置し、総合外来や県内の医療機関から紹介された患者さんを対象に、最高水準のがん診療を提供する。 |

| イ | 総合外来 紹介によらない初診の患者さん、高齢化の進展に伴って増加が予想される合併症を併発した患者さん、さらには救急処置を要する患者さんを対象に、総合的な診療を行う。 |

| ウ | 相談外来 医療、薬剤、看護、栄養、精神、福祉、生活など、患者さんや家族からの様々な疑問や不安に対して、医師をはじめ、薬剤師、看護婦、栄養士、保健婦、メディカルソーシャルワーカー※11などの専門スタッフが適切な指導・助言を行う。 |

| エ | 通院治療センター 通院による化学療法などを行い、入院生活の負担を回避して快適に治療を受けられる体制を整備する。また、採血や救急処置など、中央処置室としての機能を果たす。 |

| オ | 在宅ケア支援センター 在宅ケア専任のスタッフを配置し、地域の在宅ケア推進機関との連携により、在宅療養を希望する患者さんのQOLの向上や家族の介護負担の軽減が図られるよう、積極的に支援する。 |

| カ

|

検診センター 遺伝子診断、MRI診断※12、CT診断※13、ポジトロン診断※14、腫瘍マーカー※15検査などを用いた高度ながん専門検診を実施し、がんの超早期発見をめざす。 |

| ②

|

土日診療の実施 平日の来院が困難な患者さんや遠方から来院する患者さんなどのために、土日診療を行い、受診しやすい外来を実現する。 |

| ③

|

待ち時間の少ない外来の実現 予約診療を徹底し、情報システムにより診察から会計処理までの迅速化を図り、患者さんを待たせない外来の実現をめざす。また、自然景観の活用、音響、映像、インテリアへの配慮などにより、アメニティの高い空間を創造し、待ち時間の苦痛を感じさせない安心して寛げる待ち合い環境を整備する。 |

| ④ | プライバシーに配慮した施設の整備 患者さんのプライバシーに十分配慮し、遮音性の高い施設の整備に努める。また、子宮がん、乳がんなどの女性患者さんを対象とする診療科については、診察室や待合室の配置に特に配慮する。 |

| ⑤

|

患者さん紹介システムの構築 地域医療との連携を担当する部署を設置し、県内の医療機関との間で緊密な患者さん紹介システムを構築する。紹介された患者さんについては、即日の診断と治療方針の決定に努め、がんセンターでの診療が終了した後は、詳細な診療情報の提供により紹介元医療機関での診療が継続できる体制を確立する。 |

2)診療科目標

榜診療科として、次の22科を想定する。

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、精神科、神経内科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、皮膚科、ひ尿器科、歯科口腔外科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科

| ※11 | メディカルソーシャルワーカー:各種の社会福祉制度やサービスを利用して、患者さんが抱える経済的、心理的、社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る専門家 |

| ※12 | MRI(Magnetic Resonance Imaging)診断:核磁気共鳴診断法。各細胞が持つ磁気性を利用した画像診断法で、生体に危害を加えず診断ができる。 |

| ※13

|

CT(Computed Tomography)診断:コンピュータ断層撮影法。従来のエックス線撮影と異なり、骨、液体成分、空気などを細かく濃淡として表すことができるのが特徴で、脳、肺、内臓などの疾患の診断が飛躍的に向上し、臨床の場において必要不可欠な検査診断法である。 |

| ※14 | ポジトロン診断:陽電子(ポジトロン)を放出する核種を用いる放射型断層撮影による診断法。撮影装置を陽電子放射断層撮影装置(PET=Positron Emission Computed Tomography)という。機能的に異常をきたしている部位を特定できるため、脳血管疾患や虚血性心疾患などの病態把握に威力を発揮しており、がんの診断にも役立つことが明らかにされている。 |

| ※15 | 腫瘍マーカー:がん細胞がつくる物質、あるいはがん細胞と反応して正常組織が作る物質のうち、がん細胞の目印(マーカー)として検出できる物質の総称 |

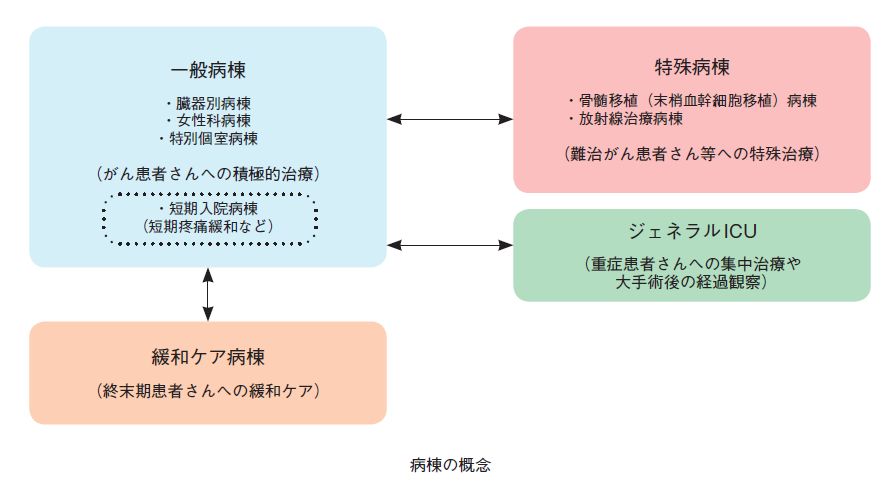

| チーム医療の実践、総合診療部機能の活用、高度専門医療に適した病棟の整備などにより、がんや合併症の治癒、治療後の社会復帰、終末期における諸症状の緩和など、患者さんの病態に応じた質の高い医療を推進する。また、直接看護業務の時間を増大させ、患者さんへの精神的なサポートにも積極的に取り組む。さらに、多数の個室を有し、付帯施設も充実した病棟を整備し、快適な療養環境を創造する。 |

| ① | チーム医療の実践による高度専門医療への対応 病棟医や病棟薬剤師を配置し、医師、看護婦からコ・メディカルをも含むチーム医療を実践する。また、大手術後の患者さんや重症患者さんへの対応が可能な病棟整備を行う。 |

| ② | QOLの向上をめざす全人的ケアの実践 リハビリテーションによる機能回復や諸症状の緩和により、患者さんの社会復帰を支援する。また、わが国最大規模の緩和ケア病棟の設置により、疼痛緩和や精神的なサポートなど、患者さんや家族の意志を尊重した終末期における統合的なケアに努める。 |

| ③

|

直接看護業務の増大 看護婦の役割分担の明確化や、看護助手・クラーク※16の活用などにより、直接看護業務の時間を増大させ、ケアの充実に努める。 |

| ④

|

病床の一元的管理 病床の一元的管理を推進し、有効利用を図ることにより、患者さんに可能な限り速やかに入院してもらえるよう努める。 |

| ⑤ | 快適な療養環境の実現 概ね50%の個室を確保し、遮音性やインテリアへの配慮、トイレ、洗面の分散配置などにより、快適な療養環境の実現をめざすとともに、家族によるケアにも配慮した病室づくりを進める。 女性患者さんのプライバシーに特に配慮するため、女性科病棟を設置する。また、患者さんの苦痛、不安、孤独感を癒すため、病棟食堂やデイルームなどを設置する。 |

2)病棟構成

| ① | 病棟は、一般病棟、ジェネラルICU※17病棟、特殊病棟、緩和ケア病棟により構成する。 |

| ②

|

一般病棟は、治療対象の臓器別に編成することを基本に、短期入院病棟、女性科病棟、特別個室病棟を付帯する。 看護単位は50床を基本とする。 |

| ③

|

一般病棟の病室は、個室と4床室で構成し、4床室にあっても可能な限り個室に近い環境を整備する。 緩和ケア病棟は全室個室とする。 |

| ※16 | クラーク:入退院台帳や診療情報(X線フィルム、検査結果など)、各種書類などを整理保管する事務員。 |

| ※17 | ICU(intensive care unit):重篤な急性機能不全の患者を収容し、強力かつ集中的に治療、看護を行う部屋の総称。対象を脳疾患、心疾患など特定の疾患に限定しないICUを特にジェネラルICUと呼ぶ。 |

(5)中央診療

a.手術

1)基本方針

| がんの根治をめざし、相当数の手術室の確保など充実した手術体制を整備するとともに、難治がんなどの手術への対応を図る。また、機能温存手術・形成外科手術を採用して、患者さん一人ひとりの病態に応じた最適な手術を追求するとともに、新しい手 術法・器材の開発を行う。 |

| ①

|

難治がんの手術や特殊手術への対応 難治がんに対する手術、骨髄採取、臓器移植、体腔鏡手術※18などの特殊手術を行いやすい手術環境を整備する。 |

| ②

|

QOLを重視した手術の実践 体腔鏡手術や縮小手術をはじめとする機能温存手術、傷跡を小さくきれいにする形成外科手術などを積極的に採用し、患者さんのQOLを重視した手術を実践する。 |

| ③

|

手術の安全性確保 院内感染を防止し、手術の安全性を確保するため、清潔ゾーンと汚染ゾーンを明確に分離したうえで、清潔管理を徹底する。 |

| ④

|

手術室の効率的運用 院内情報システムの活用などにより、手術室の効率的な運用を図り、年間3,000件以上と想定される手術を円滑に実施する。 |

| ⑤

|

がんの手術のための術法や器材の臨床開発 新しい手術法の開発に努めるとともに、研究機関や地域の医療関連産業と協力し、新しい手術器材の開発に取り組む。 |

2)主な業務

| ① | 特殊手術への取組み ア 体腔鏡手術 イ 骨髄採取 ウ 画像診断下での手術、生検採取 エ 人工臓器を含む臓器移植 |

| ② | 術中の器材緊急滅菌 |

| ③ | 新しい手術法や手術器材の臨床開発 など |

※18 |

体腔鏡手術:腹腔鏡・胸腔鏡などの内視鏡を体腔に挿入して行う手術。従来の開腹・開胸手術に比べ、安価で、患者の負担が軽く、術後の回復も早いため、患者のQOLの大幅な向上が期待されている。 |

b.放射線治療

1)基本方針

| チーム医療のなかで、治癒、症状緩和、一定期間の腫瘍制御などの治療目的を明確にし、最適な治療を追求するとともに、密封小線源※19による治療や陽子線治療※20など、最新 の放射線治療を積極的に推進する。 |

| ① | 最新の放射線治療の実施 最新機器の導入や三次元治療計画システムなどの周辺機器の充実により、患者さんにとって最適な放射線治療を選択できる体制を整備する。 また、陽子線治療との併用についても検討を進める。 |

| ② | 特殊照射や温熱療法※21の実施 手術中に直接病巣に照射を行う術中照射や骨髄移植の際の全身照射、さらに、根治性に優れる密封小線源治療に加え、放射線との併用により治療効果を高められる温熱療法にも対応できる体制を整備する。 |

| ③

|

機器の効率的な運用 高水準の放射線治療が円滑に実施できるよう、十分な安全管理のもと、治療機器の効率的な運用を行う。 |

| ④ | 快適な受療環境の整備 患者さんが快適に治療を受けられるよう、待合ホールや治療室などの施設環境に配慮する。 |

2)主な業務

| ① | リニアック※22などの超高圧放射線治療装置による外部照射 |

| ② | 手術中にがんの病巣に集中して照射する術中照射 |

| ③ | 密封小線源による腔内照射や組織内照射 |

| ④ | 電磁波、温水、レーザーを用いた温熱療法 |

| ⑤ | 放射線総合管理システムの導入による放射線の適正な管理 |

※19 |

密封小線源治療:放射性物質を容器に密封したものを用いる放射線治療法。膣腔や食道などに挿入し照射する方法を腔内照射、がんの病巣に直接刺し入れる方法を組織内照射と呼ぶ。 |

| ※20 | 陽子線治療:加速器により高いエネルギーまで加速された水素の原子核(陽子)を、がん細胞に照射する治療法。がん細胞に集中的に照射することができ、健全な組織にはほとんど損傷を与えないことから、エックス線やガンマ線に比べて治療効果が大きく、しかも副作用が少ない画期的な治療法として注目されている。 |

| ※21 | 温熱療法:組織、臓器の温度を41 〜 45℃程度に加温することによりがんを治療する方法で、単独あるいは放射線や化学療法と併用して用いる。 |

| ※22 | リニアック:電子線加速装置。表在性のがんに対して精度が高く、効率良く(照射所要時間が短い)治療ができる。 |

c.リハビリテーション

1)基本方針

| チーム医療のなかで、がんのリハビリテーションを追求し、患者さんのQOLの改善や早期社会復帰を強力に推進する。 |

| ① | リハビリテーション専門職の確保 がん医療におけるリハビリテーションに経験豊富な人材の確保に努める。 |

| ②

|

社会復帰への対応 速やかな社会復帰を目標に、リハビリテーションの観点から治療方針の決定に参加する。また、肉体面のみならず精神面でのリハビリテーションも心がける。 |

| ③

|

がん治療の一環としてのリハビリテーション がん治療チームの一員として、患者さんの全身状態を把握し、治療方針に基づき、最適なリハビリテーションを実施する。 |

| ④

|

がんの新しいリハビリテーション手法などの開発 地域のリハビリテーション施設や医療器具産業と協力し、がん医療における新しいリハビリテーション手法や器具の開発を行う。 |

| ⑤

|

楽しく、安全に、自発的な訓練が行える仕組みづくり 優れた景観や自然を楽しみながら、安全に、自発的に訓練が行えるよう、施設、器具の整備を行う。 |

| ⑥ | 地域のリハビリテーション施設との連携 地域のリハビリテーション施設と連携し、患者さんに最適な療法を最適な施設で行う。 |

2)主な業務

| ①

|

がん患者さんに特有なリハビリテーションの実施 ア 各種臓器、四肢などの手術後の機能回復訓練 イ 乳がん手術後の上肢機能回復訓練 ウ 頭頚部領域の手術後の言語回復訓練 エ ストーマ※23の管理 オ 長期臥床患者さんにおける廃用症候群の予防 カ 脳転移、骨移転などに伴う体動制限に対する日常生活動作訓練 |

| ②

|

がん医療チームの一員としての活動 ア 社会復帰の観点からの、治療方針の決定への参加と他の医療チーム 構成員への 指導 イ 疼痛をはじめとする症状コントロールへの取組み ウ 各疾患の治療に応じた標準的リハビリテーションプログラムの確立 |

| ③ | がん医療のための新しいリハビリテーション手法や器具の研究開発 |

| ④ | 在宅介護者のためのリハビリテーション研修プログラムの研究開発 |

d.画像診断

1)基本方針

最新機器の導入と専門医による的確で迅速な読影によって、適切な診療

を推進する。また、電子化された画像情報の蓄積・分析により画像診断

の精度の向上を図る

| ①

|

最新の診断装置の導入 ア CT診断、MRI診断、超音波検査、RI断層撮影※24、血管連続撮影 などの最新で精度が高い機器を導入し、充実した診断体制を整備 する。 イ がんの発見、あるいは悪性度、治療効果の評価などに有用とされて いるPET※25を導入し、新たな側面からがん診療を追求する。 |

| ② | 画像情報の電子化の推進 画像情報の電子化を推進し、電子カルテ上などで、容易に参照できる体制を整備する。 |

| ③ | 装置の効率的運用 受診当日に診断結果が提示できるよう、画像診断装置を効率的に運用する。 |

| ④ | 遠隔画像診断に対応できる体制づくり 県内医療機関からの診断の依頼に応えるため、スタッフの配置や機器の整備に努める。 |

| ⑤ | 機器のオープン利用の推進 地域の医療機関による機器のオープン利用を推進し、がん医療レベルの向上に寄与する。 |

| ⑥ | 画像診断装置を利用した新しい治療法の開発 導入された最新かつ高精度の診断機器を治療にも活用する。 |

2)主な業務

| ① | CT装置、血管連続撮影装置などによるX線画像診断 |

| ② | MRI装置、RI断層撮影装置、PET装置による画像診断 |

| ③ | 超音波画像診断 |

| ④ | 生理機能検査 |

| ⑤ | 画像診断装置を利用した治療 |

※23 |

ストーマ:便や尿の人工の排泄孔 |

| ※24 | RI断層撮影:半減期の短い放射性同位元素を、患者に注射してがんに取り込ませ、放射される放射線をフィルム上に結像させて撮影する方法。 |

| ※25 | PET:陽電子放射断層撮影装置(Positron Emission Computed Tomography)。 |

e.内視鏡

1)基本方針

| 患者さんの負担が少ない内視鏡検査や治療を実施するとともに、新しい内視鏡検査、治療を開発する。 |

| ①

|

苦痛の少ない内視鏡検査の追求 経験豊富な内視鏡検査医や看護婦の配置、患者さんの肉体的、心理的負担の少ない機器の導入などによって、苦痛の少ない検査を追求する。 |

| ②

|

高水準な内視鏡診断の実現 超音波内視鏡などの最新機器の導入、専門病理医が生検材料を診断するシステムの構築、診断精度を高める機器の開発により、高水準の診断を実現する。 |

| ③

|

内視鏡治療を効率的に行える体制づくり 今後、急激に増加すると予測されるEMR※26、ポリペクトミー※27、レーザー治療※28などの内視鏡治療を効率的に行えるよう、専門の治療室を確保する。 |

| ④ | 画像情報の電子化の推進 内視鏡画像の電子化を推進し、電子カルテ上で容易に参照できる体制を整備する。 |

| ⑤ | 清潔の保持 診療室や機器などの清潔保持を徹底し、内視鏡が媒体となる感染症を防止する。 |

| ⑥

|

安心して受診できる環境づくり 大腸検査のための処置室の整備など、患者さんが安心して受診できる環境づくりを進める。 |

| ⑦

|

遠隔内視鏡診断に対応できる体制づくり 県内医療機関からの診断の依頼に応えるため、スタッフの配置や機器の整備に努める。 |

2)主な業務

| ① | 内視鏡検査 ア 上部消化管検査 イ 下部消化管検査 ウ 気管支検査など |

| ② | 内視鏡治療 ア EMR イ ポリペクトミー ウ レーザー治療 |

※26 |

EMR(Endoscopic Mucosal Resection):内視鏡を用いた胃や大腸などにおけるがん組織の切除術。 |

| ※27 | ポリペクトミー:ループ状の針金を用いてポリープ状のがん組織をつかみ、高周波電流を用いて切除する方法。 |

| ※28 | レーザー治療:レーザー光照射で切除、焼灼する方法。内視鏡では肺がん、胃がん、膀胱がんなどで、主に手術不能例や手術拒否例に対して行われる。 |

f.臨床検査

1)基本方針

| 迅速で精度の高い検査を行う。また、がん特殊検査を充実するとともに、新しい検査手法の開発を行う。 | |

| ① | 迅速な検査 受診当日に診断結果が提示できるよう、最新の検査機器、情報システム、検体自動搬送システムなどを導入し、検査業務の効率化を図り、迅速で精度の高い検査を行う。 |

| ②

|

がん特殊検査の充実と新しい検査手法の開発 がん特殊検査を充実させるとともに、研究部門における成果をもとに、遺伝子検査※29や新世代の腫瘍マーカー検査手法を開発し、がんの早期発見を支援する。 |

| ③ | 経営効率への配慮 検査室の経営効率への配慮から検査業務の委託化を積極的に推進する。 |

2)主な業務

| ①

|

一般検査 血液検査、生化学・ホルモン検査、尿検査、血液凝固系検査、細菌検査、免疫血清検査 など |

| ② | がん特殊検査 腫瘍マーカー検査、遺伝子検査、抗がん剤血中濃度検査 など |

※29 |

遺伝子検査:がんへのかかりやすさや、生物学的異常を遺伝子レベルの変化として検出する検査法。早期診断と生物学的悪性度診断の向上に役立つものと期待されている。 |

g.病理検査

1)基本方針

| 専門病理医により、形態を中心とした分析を行うとともに、遺伝子や蛋白質の分析をも加えることにより精度の高い病理診断を行う。 |

|

| ①

|

病理検査、細胞診の検査体制の充実 がんの確定診断に不可欠な病理検査、細胞診の検査体制の充実を図る。また、細胞診の自動化を進め、検査業務の効率化を図る。 |

| ② | 術中迅速病理診断の実施 最適な手術方針を決定するため、術中迅速病理診断が容易に行える体制を構築する。 |

| ③ | 遠隔病理診断に対応できる体制づくり 県内医療機関からの診断の依頼に応えるため、スタッフの配置や機器の整備に努める。 |

2)主な業務

| ① | 病理検査、細胞診などの検査業務 |

| ② | 術中迅速病理診断 |

| ③ | 遠隔病理診断 |

| ④ | 病理解剖 |

h.薬剤

1)基本方針

| がんに関する薬剤業務に熟練した薬剤師を配し、個々の患者さんに最適な投薬を追求するとともに、投薬の副作用に不安を抱える患者さんのために、薬剤相談業務を充実する。 |

|

| ①

|

臨床薬剤業務の充実 病棟薬剤師を配し、医師や看護婦とともにチーム医療に参加し、薬剤師回診や服薬指導などを実施する。 |

| ② | 薬剤相談業務の充実 薬剤による副作用などについて気軽に相談できる薬剤相談業務を充実する。 |

| ③

|

最適な抗がん剤投与法の追求 血中抗がん剤濃度測定などを実施し、個々の患者さんに対する最適な抗がん剤投与量決定の方法論を追求する。 |

| ④

|

電子カルテと連動した調剤の推進 電子カルテと連動した調剤の自動化を推進し、安全・迅速・確実な投薬システムを確立する。 |

| ⑤

|

情報の積極的な収集、提供 薬剤に関する最新情報の収集と提供により、院内や県内医療機関におけるがん医療レベルの向上に寄与する。 |

| ⑥ | 医薬分業への対応 患者さんの希望に応じて院外処方を行い、医薬分業の推進を図る。 |

2)主な業務

| ① | 処方せん調剤、IVH※30などの調整、薬歴管理、薬剤管理など |

| ② |

病棟内薬剤業務 薬剤師回診、服薬指導、投与薬剤の配布、経口薬剤・注射薬剤の管理など |

| ③ | 抗がん剤臨床試験への協力 |

| ④ | 薬剤相談 |

i.栄養

1)基本方針

| 美味しく、飽きのこない食事を提供するとともに、病棟食堂の設置などにより、食べる「喜び」が感じられる環境づくりに努める。 |

|

| ①

|

食事の充実 適時適温給食の提供や、患者さんの嗜好の多様化などを踏まえたセレクトメニュー方式の導入により、食事を充実する。 |

| ② | 病状に応じた食事の提供 治療行為の一環として食事をとらえ、手術後などにおいて病状に応じた特別食を提供する。 |

| ③ | 業務委託の積極的な推進 院内業務委託方式の積極的な導入により、効率的なサービス提供体制づくりを推進する。 |

2)主な業務

| ① | 一般食や特別食の提供 |

| ② | 食数管理、献立管理、食材管理、栄養分析など、食事に関する各種管理 |

| ③ | 入院患者さんや退院予定患者さんに対する栄養指導・栄養相談など |

(6)“癒し”のためのサービス提供計画

1)基本方針

| 各種サービスの充実により、日常生活に近い院内環境を実現し、闘病生活を続ける患者さんの心を安らげ、多様な癒しを可能にする病院づくりをめざす。 |

|

| ①

|

多様な癒しの場の提供 庭園や花壇、散策路、演奏会などが開催できる小空間、談話コーナーなどを充実し、患者さんのニーズに応じた癒しの場を提供する。 |

| ②

|

低廉で質の高いサービスの提供 レストラン、喫茶店などの有料サービスについては、競争原理の導入により、低廉で質の高いサービスを提供する。 |

| ③

|

ボランティア活動の受入体制の整備 ボランティア活動によるきめ細かなサービスの提供を可能とするため、ボランティア・コーディネータの配置など、受入体制を整備する。 |

| ④ | 快適なサービス空間の創造 地域住民も気軽に利用できるような、美しく快適なサービス空間を創造する。 |

2)提供するサービスの概要

| ① | 飲食サービス レストラン、喫茶店など |

| ② | 物販サービス 日常生活用品、介護用品、花、書籍など |

| ③

|

その他サービス 理・美容室、図書・ビデオコーナー、現金自動支払機、コインランドリー、宅配便の取次店など |

3)ボランティアにより提供が期待されるサービス

| ① | 患者さんや来院者の案内 |

| ② | 図書サービス、買物サービスなど、入院患者さんの生活支援 |

| ③ | 絵画や俳句の教室など、入院患者さんの文化活動支援 |

| ④ | コンサート・映画会、季節行事の開催など |

※30 |

IVH(Intravenous hyperalimentation):経中心静脈高カロリー輸液。経口摂取できない患者、広範腸管切除された患者に対し、長期にわたって経静脈的に栄養補給する場合に実施する。 |

![]() Ⅱ 陽子線治療部門

Ⅱ 陽子線治療部門

1 基本方針

| 世界でも数が少なく、最先端の治療法として効果が期待されている陽子線治療装置を整備し、従来の治療では治癒が見込めない疾患などに対し、患者さんのQOLを重視した治療を行う。 |

|

| (1) | 最適な照射治療の実施 治療後の社会復帰性が高く、副作用の少ない陽子線治療の特性を生かし、従来の治療では治癒が見込めない、あるいは機能脱落の可能性のある疾患などを対象に、最適な照射治療を放射線治療部門と連携して実施する。 |

| (2) | 陽子線治療のネットワークづくり 県内の医療機関や放射線治療医との間に、陽子線治療に関するネットワークづくりを進め、患者さんの円滑な受入れを図るとともに、紹介医の参画による治療方針の検討など、県内の医療機関が利用しやすい施設運営に努める。 |

| (3) |

より快適な照射治療法の開発 国内や海外の陽子線治療施設と密接な連携を図り、より適切な照射治療法を開発する。 |

| (4) | 快適な受療環境の整備 快適に受療できるよう、待合、治療室、照射装置などの環境を整備する。 |

2 主な業務

| (1) | 正確な病巣把握と的確な治療計画に基づく最適な陽子線照射治療の実施 |

| (2) | 国内外の陽子線治療機関との積極的な情報交換などによる、より適切な照射治療法の開発 |

| (3) | 放射線総合管理システムの導入による放射線の適正管理 |

3 運営体制

| 放射線治療医、医学物理士など、陽子線治療に必要な専門的知識と技術を持つ人材を確保し、最適な照射治療が行える体制を整備する。 |

![]() Ⅲ 研究部門

Ⅲ 研究部門

1 基本方針

| 病院部門における臨床支援の役割を果たすとともに、がんの新しい診断・治療法の研究開発を大学や企業と共同して推進する中核的研究拠点として整備し、県内医療産業の活性化に寄与する。 |

|

| (1)

|

臨床支援研究の推進 遺伝子診療をはじめとする最先端のがんの検査、診断、治療を実施するため、病院部門と密接に連携し、臨床支援研究を推進する。 |

| (2) | 新しいがん診療技術の開発 がんの新しい治療薬や医用器材などの研究を進め、がんの診療技術の改善、進歩を図る。 |

| (3) | 地域特性を持つ研究の推進 お茶や海産物などの地域資源を、予防をはじめとする医療分野に活用する研究を行う。 |

| (4)

|

地域活性化への寄与 地域の企業や大学、研究機関との共同研究体制を構築し、交流を活発化させ、さらに研究室や機器の開放などにより、県内医療関連産業の育成に努める。 |

2 主な業務

| (1)

|

臨床支援研究 ①遺伝子診断、遺伝子治療 ②がんの薬物療法に関わる基礎的、臨床的研究 |

| (2)

|

新しいがん診療技術の開発 ①新しい抗がん剤の臨床開発研究 ②がん医療を進歩させる新しい薬剤、機器の開発 |

| (3) | 地域資源を活用した研究 がん診療に役立つ有効成分の抽出、同定 |

| (4) | 有効性を検定するための動物実験 |

| (5) | 研究成果の公表と知的所有権としての活用 |

3 運営体制

民間活力の導入も含め、効率的で柔軟な運営体制を検討する。

![]() Ⅳ 情報部門

Ⅳ 情報部門

1 基本方針

| 多様な機能を有する全県規模のがん情報ネットワークを構築し、最先端のがん診療情報の提供や診療支援などを実施することにより、がん対策の充実、がん医療レベルの向上に寄与する。 |

|

| (1)

|

がん予防情報の提供情報通信システムを通じ、あるいは保健医療機関や教育機関、関係団体などと連携して、広く県民に、がんの危険因子や検診の意義・効果などに関する情報を提供し、がんの予防や早期発見に寄与していく。 |

| (2) | がんに関する相談への対応電話やファックスなどの身近な情報通信手段を通じて、がんの患者さんや県民からのがんに関する直接の相談に応えていく。 |

| (3) | 情報通信システムによる県内医療機関との連携最新の診療情報の速やかな提供、遠隔医療システムによる診療支援の推進、実効性のある患者さんの紹介システムの構築などを通じて、県内医療機関との緊密な連携関係を築き、がん医療レベルの向上に努める。 |

2 主な業務

(1)各種情報ネットワークの構築と運用

①国内がん高度専門医療機関とのネットワーク

②県内がん診療ネットワーク

③県内がん相談ネットワーク など

(2)図書館の管理運営

がんに関する図書や映像媒体を集めた図書館の管理運営

3 運営体制

院内情報システム部門、外来部門、研究部門、研修部門など、関連する部門との緊密な連携のもと、効率的な運営が行える体制を検討する。

![]() Ⅴ 研修部門

Ⅴ 研修部門

1 基本方針

| 医師、看護婦、コ・メディカルに対する研修制度を充実するとともに、レジデント※31を受け入れてがん専門医として養成し、県内のがん診療レベルの向上を図る。 |

|

| (1) | 県内がん診療従事者のための研修システムの構築 がんの診断、治療、看護、介護などに関する専門家の養成を目的に、長期、短期の研修プログラムを構築する。 また、看護学生などの実習の受入れにも、積極的に対応する。 |

| (2) | 在宅介護の研修 システムの構築今後増加が見込まれるがん患者さんの在宅介護に対応するため、リハビリテーション部門などの病院機能を活用した研修プログラムづくりに取り組む。 |

| (3) | レジデントの受入れ 臨床研修修了後の医師をレジデントとして積極的に受け入れ、がん専門医の養成に努める。 |

| (4)

|

電子カルテなどを活用した研修支援システムの構築 電子カルテや医用画像の電子処理システムを駆使して、質の高い研修資料づくりを進めるとともに、インターネットなどを通じて容易に利用できる環境を整える。 |

| (5) | 活発な交流活動と最新のがん診療知識などの普及 国内、国外のがん高度専門医療機関や研究機関の医師や研究者を招へいし、講演会などを積極的に行い、県内医療関係者へ最新のがん診療の知識や技術の普及を図る。 |

2 主な業務

| (1) | がんセンターへの受入研修の実施 ①長期研修、短期研修 ②がん在宅介護研修 |

| (2) | レジデント研修の実施 |

| (3) | 情報システムを利用した研修の実施 |

| (4) | 蓄積された医用画像情報などを活用した研修資料作成 |

| (5) | 講演会・研究会などの開催 |

3 運営体制

| (1) | 院内各部門、研究部門、情報部門など、関連する部門との緊密な連携のもと、効率的な運営が行える体制を検討する。 |

| (2) | 病院棟や研究施設内に設置する会議施設などを活用する。 |

| (3) | 講師や長期研修生の滞在、宿泊などに配慮する。 |

※31 |

レジデント:大病院で専門分野の医学 |

第3編 管理運営計画

| 1 | 基本方針 |

| がん高度専門医療機関にふさわしい経験豊富なスタッフの確保と組織としての活性の維持に努め、有する機能を最高度に発揮し、不断に成長していくことができる体制を構築する。 | |

| 2 | 運営主体 |

| 県民に対する質の高いがん医療の提供という重要な事業を確実に推進するため、運営主体を静岡県とする。 ただし、民間活力を導入することによって、より効果的な運営が期待できる事業分野については、第三セクター方式などによる運営を引き続き検討する。 |

|

| 3 | 組織 |

| 長のリーダーシップのもと各部門がそれぞれの機能を十二分に発揮するとともに、各部門が一体となって質の高いがん医療を提供できるよう、適正な権限の委譲と責任の分担などにより、機能性と責任性を重視した活力ある組織を追求する。 | |

| 4 | 人事管理の責任 |

| (1) | がんセンターにふさわしい人材の確保 学閥を廃した人物本位、能力本位による採用や高度医療機関との人事交流などにより、がん診療に経験豊富で、科学的探究心に富んだ、心優しい人材の確保に努める。 また、マンパワーの補充や高齢社会への対応という観点から、業務に精通した高齢者の非常勤職員としての活用について検討する。 さらに、周辺地域への医療技術者養成機関の立地を促進することなどにより、安定的な人材確保に努める。 |

| (2) | 組織の活性維持が可能な人事システムの追求 人事評価の客観性や公平性の確保に努め、組織の活性維持が可能な人事システムを追求する。 また、任期制の導入についても、国などの動向を注視しながら研究を進め、円滑な対応を図る。 |

| (3) | 専門性の高い職員の確保育成 がん専門医やがん専門看護師 ※32など、がん医療を専門とする職種の確保・配置に努めるとともに、院内研修の充実や国内・海外研修の計画的な実施、院内研究活動の推進などにより、専門性の高い職員の育成に努める。 また、徹底した接遇研修や倫理研修により職員の自覚を高め、患者さんサービスの向上を図る。 |

| (4) | 福利厚生の充実による職務に専念できる環境づくり職員宿舎の確保や院内保育所の設置などにより、職員の福利厚生を充実し、職務に専念できる環境を整備する。 |

5 経営管理の方針

| (1) | 経営情報の把握と活用 情報システムを利用して、経営に関する情報を常に把握し、各部門へ提供することなどを通じて、職員が経営への自覚を高められる組織・体制づくりを行う。 |

| (2) | 経営の担い手としての事務部門の位置付け 事務部門を経営の重要な担い手として位置付け、事務部門の長をはじめ、総務、医事、経理、企画、広報などに経営的感性を持った事務職員の確保・育成に努める。 |

| (3) | 事務部門自体の効率化 医事、出納、清掃、警備、施設管理、電話交換などの業務委託を推進するとともに、情報化の推進などにより、事務部門自体の効率化に努める。 |

| (4) | 広報活動の充実 県民に対する広報活動を充実し、医療活動や研究活動、経営などに関する情報の提供に努めるとともに、がんセンターの運営に県民の要望・意見を反映させることに努める。 また、マルチメディアを利用した見学システムの整備などにより、充実した施設紹介に努める。 |

※32 |

がん専門看護師:日本看護協会の専門看護師制度により認定されるがん看護専門の看護婦(士)。 |

第4編 交通計画

| 1 | 公共交通手段の確保 県内全域を対象としてがんセンターの機能が発揮できるよう、鉄道、バスなどの公共交通手段によるアクセスの確保に努める。 |

| (1) | 鉄道 JR御殿場線の下土狩駅と裾野駅の中間に構想されている新駅の設置を支援し、鉄道によるアクセスの確保に努める。 |

| (2) | バス JR三島駅、JR沼津駅などの主要な最寄り駅や構想されている新駅からのバス路線や運行本数の確保に努める。 |

| 2 | 良好な道路アクセスの確保 広域的な交通機関である東名高速道路沼津IC、第二東名高速道路長泉・沼津IC(仮称)、東駿河湾環状道路長泉IC(仮称)、JR三島駅、JR沼津駅などとがんセンターを結ぶ幹線道路の整備を、中長期的視点に立って促進するとともに、適切な誘導・案内などにより、良好な道路アクセスの確保に努める。 |

計画を進めるにあたって

がんセンターの整備には多額の事業費を要することから、以下の点に配慮して、効果的、効率的な計画の推進に努める。

| 1 | 適正な投資の追求 計画段階から各部門の業務内容を精査し、重複投資や過大投資を排するなど、適正な投資の追求に努める。 |

| 2 | 建設工事費の抑制 地形を活かした施設の配置計画や設計上の工夫を行い、建設工事費の抑制に努める。 |

| 3 | 有利な財源の確保交付税措置のある起債の充当や国庫補助金の活用など、有利な財源の確保に努める。 |

| 静岡県がんセンター基本計画策定委員会委員名簿 (敬称略) 委員長 坂本 由紀子 静岡県副知事 事務局 保健衛生部衛生企画課 |