マネジメントセンターの活動

(P208-219)

総括

マネジメントセンター長 勝又 成人

![]() マネジメントセンターのあゆみ

マネジメントセンターのあゆみ

静岡県立静岡がんセンターは、本県のがん対策の中核を担う高度がん専門医療機関として、また、理想のがん医療を目指す施設として整備が進められ、2002年4月1日に開設を迎え、同年9 月6日に診療を開始しました。同時に既存の県立3病院の事業とは異なる地方公営企業法を全部適用し、6月の設置条例および予算案の議会承認を経て、9月1日に静岡がんセンター局が設置され、静岡県立静岡がんセンター事業が開始されました。

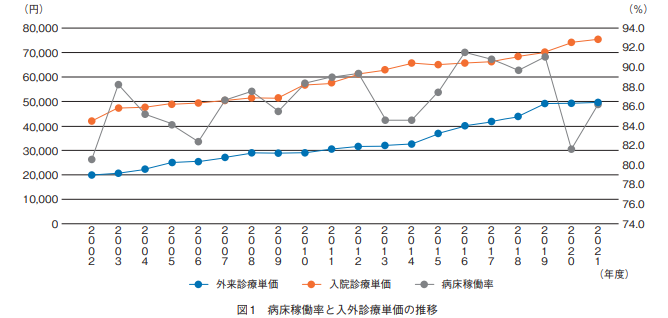

当センターは、病院、研究所、疾病管理センター、事務局およびマネジメントセンターから成る複合組織です。経営管理部門であるマネジメントセンターは、総長の直轄の部署として縦割りになりがちな組織運営において横串的な役割を果たし、組織全体を俯瞰しながら円滑な運営を行うために設置されました。当時は、全国でも珍しい組織横断的な機能をもつマネジメントセンターでした。

マネジメントセンターの中に経営努力室、リスクマネジメント室(以下、RM室)、クオリティコントロール室(以下、QC室)の3室を置き、2002年4月1日に経営努力室は鈴木東悟室長の下、主幹2名、副主任1名、幹部秘書3名と外部から補佐官1名の計7名体制、RM室とQC室は看護部所属の職員各1名の体制でスタートしました。

経営努力室では、がんセンターの最高意思決定機関である経営戦略会議を運営し、全職員への周知事項の情報伝達を行うとともに、危機管理においては本部機能を有し、県庁とのシームレスな連携により幹部職員へただちに情報を共有する体制を整えています。また、病院経営の戦略決定のための情報およびデータの収集や、一元化した広報活動等を行い、良質な医療を提供するための経営努力を行っています。総長および病院長の補佐業務については、外部から専門家を招聘し、総長の補佐業務には、システム環境研究所から病院実務経験豊かな人材を、病院長補佐業務には、企業経営研究所から財務等の企業経営を熟知した人材を、それぞれマネジメントセンターの一員として配置しました。

活動を開始した2002年4月1日から開院までの5カ月間は、各部門の運営マニュアルを整えて準備していたものの、各種規定や労務管理、施設の利用方法に至るまで多岐にわたる決め事が多くあり、毎日2回、朝夕に数時間の管理会議(開院後は経営戦略会議に名称変更)が開催されました。また、ヘルプデスク担当者を経営努力室に置き、組織全体に及ぶ種々の課題調整や危機管理事案に素早く対応するとともに、開院に向けた全体スケジュールを管理しました。設置した各種委員会やプロジェクトチームは65種に及び、そこで検討された案に基づき経営努力室が整合性を連日チェックし、必要に応じて修正を求めるなど病院運営の細部を固めていきました。また、完全ペーパーレスの統合型電子カルテシステムは全国2番目の導入という新しいシステムであったため、9月の開院直前は100名規模の患者役を準備し実践的なリハーサルを繰り返し実施しました。

開院前から県議会や医療機関職員、医療関連団体、民間保険会社等からも数多くの視察を受け入れるとともに、職員家族向けの見学会や、メディア、製薬・医療機器関連企業の見学会も実施しました(2002年度実績337団体)。さらに、センター入口の横断歩道や信号機の新たな設置、富士急路線バスの発着時刻や夜間照明増設の要望調整等を行い、多くの患者を受け入れる準備と勤務環境を整えていきました。開院前の7月、台風6号により陽だまりラウンジの天井窓が破損し、想定していなかった被害が生じましたが、マネジメントセンターを中心に臨機応変に対応したため、開院への大きな影響とはならずにすみました。これは最初の危機管理能力が問われた事例となりました。このように様々な課題を乗り越え、9月6日の金曜日、22診療科(院内標榜36 診療科)、許可病床数のおよそ半分となる313床のオープンを迎えることができました。初日の外来患者数は97名、入院患者数は1名でした。

![]() 現在の状況

現在の状況

開院後の運営においても、マネジメントセンターは司令塔としての重要な役割を果たしました。陽子線治療開始や病院機能評価受審、都道府県がん診療連携拠点病院指定、認定看護師教育機関認定、手術支援ロボット・ダヴィンチの導入、特定機能病院承認、患者家族支援センター拡充、がんゲノム医療中核拠点病院指定等、組織全体に関わる幅広い課題に対して、横断的、弾力的に介入することで、成果に貢献しました。現在も臨床研究中核病院の指定要件の充足や患者利便施設の設置・運用方法などの検討に参加し、推進を図っています。

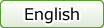

また、財務資料や病院の稼働状況を頻繁に調査し、経営分析や課題の検討を進めて早期の解決を図るよう努めた結果、開院時には63億円程度だった財政規模も2021年度には452億円まで増加し、初期投資の影響が少なくなった2008年度から2019年度の間は1年を除き黒字計上を達成するなど、経営の安定化に貢献しました。2023年1月現在、マネジメントセンターは、センター長、参与2名、県庁駐在3名、経営努力室4名および幹部秘書4名と事務職員2名、QI室は5名

(うち、4名は他部署兼務)の計21名体制です。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

近年の世界的な新型コロナの流行やエネルギー価格の高騰の影響から病院の収支状況は赤字が続く中、施設・設備等の老朽化対応の支出も年々増加しています。短期的目標としては、早期に経営安定化を図るための施策の立案など重要な任務に取り組むとともに、長期的目標としては、全国有数のがん診療病院としての機能を維持するためのチェック役を務め、がんゲノム医療などの最先端医療の推進や、臨床研究に積極的に取り組むための調整役として、がんセンターの成長と進化に貢献していきます。

職務別

主幹 小澤 智子

主任 中島 研吾

![]() 危機管理

危機管理

静岡がんセンターは、日々多くの患者さんの命を預かっているため、毎日が危機管理であり、一瞬の判断の遅れは重大な結果をもたらします。2002年の柿田川ホールトップライトの電動カーテン部品の落下、2020年から始まった新型コロナウイルス感染症の流行、患者さん・職員ともに毎年のように悩まされる台風や豪雨等による被害など、危機管理事案は枚挙に暇がありません。しかし、総長を筆頭にマネジメントセンターが部門間の横串を刺し、防災センターなどとも連携しながら、各職員が危機管理意識を高く持つことで、これまで多くの危機を未然に防ぎ、発生後であっても皆で一致団結して乗り越えてきました。入院患者に限らず、外来患者・患者家族などに突然の緊急事態が発生した場合は、医療者を現場に救急招集するための「ハリーコール」が館内に放送されますが、マネジメントセンターの職員も現場へ急行・情報収集した上で、総長や病院長等へ必要な情報を迅速に共有するなど、現場と幹部をつなぐための役割の一翼も担っています。また、災害等の非常時には、マネジメントセンターが各部門と連携しながら災害対策本部の設営、情報収集、通信手段の確保等の本部機能を担います。さらに病院内での危機管理に加え、地域の危機管理にも貢献すべく、2003年7月には、長泉町の「医療救護病院」となり、災害等発生時に重症患者や中等症患者の処置や収容を行いながら、被災者が適切な医療を受けられるよう、体制構築に貢献しています。

![]() 新型コロナウイルス感染症の対応

新型コロナウイルス感染症の対応

2020年1月中旬、国内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されました。この発表を受け、危機管理として情報収集と対策が検討されました。2月上旬から平時の院内感染防止対策に加え、厳しい入館制限と全職員へのマスク着用を義務付け、感染防止物品を確保し、検体採取の迅速な対応のため救急外来エリアを改修しました。2021年3月には病院本棟1階の駐車場に仮設の発熱外来を設置しました。院内会議・委員会は対面会議の人数制限を行い、WEB会議可能な環境を整備しました。全職員を対象としたワクチン接種は、院内で2021年4 〜 7月に1、2回目 2,242名、2022年1 〜 2月に3回目2,131名、2022年7 〜 8月に4回目1,745名、2022年11月に5回目1,644名を実施しました。患者さんの受け入れについては、当院のがん患者または当院でなければ診療できないがん患者を優先することとし、重点医療機関(指定:2021年8月23日)として即応病床6床(5階西病棟5床、GICU病棟1床)、これに伴う休止病床6床(5階西病棟6床)の計12床をコロナ病床として確保しました。その後、県と協議の上、11月1日以降、5階西病棟 1床、GICU病棟1床 計2床を即応病床としましたが、第7波において当院のがん患者の感染者で入院が必要となる患者さんが急激に増加し、令和4年7月27日以降、即応病床6床(これに伴う休止病床6床 計12床)をコロナ病床としています。2022年度に入ってからオミクロン株の流行により、5月に初めての院内クラスターが発生、14日間で計21名の陽性者が確認されました。クラスターは12月までに8回発生しましたが、感染対策の強化により、いずれも短期間で終息しています。

主幹 小澤 智子

![]() 県会議(本会議、答弁、厚生委員会)

県会議(本会議、答弁、厚生委員会)

当センターは地方公営企業法を全部適用しているため、県の組織のひとつであるがんセンター局として県議会対応等の業務を行っています。県の中核を担う高度がん医療を提供する上で予算および事業について県議会の承認を得る必要があります。県庁に2名の駐在職員を置き、常に県議会の動向の把握に努め、要望や質問に対して迅速に対応しています。毎年、6月、9月、12月、2月に県議会および厚生委員会が開催されるため、議案の提出や本会議の質問に対する答弁調書を作成しています。また、当院の活動をまとめた行政資料を更新し、各部署からのデータ等をとりまとめています。

![]() 国や県による効率病院としての評価状況

国や県による効率病院としての評価状況

総務省所管の「公立病院改革プラン」を2008年度に初めて策定し、「病床利用率70%以上」および「経常黒字」を掲げました。続く2012年度の中期経営計画では、上記経営指標のほか、医療の質の向上、人材の養成と確保に向けた取り組みを盛り込み、2016年度の新公立病院経営改革プラン「静岡がんセンター病院事業経営見直し」においても計画どおりに実施されています。2022年度から2025年度までの静岡県の新ビジョンを示した「静岡県総合計画」の後期アクションプランでは、患者満足度(毎年90%以上の維持)、治療患者数、医師・歯科医師レジデント・認定看護師教育課程の修了者数、患者家族支援センターやよろず相談における相談・支援の件数を評価指標とし、毎年度着実に目標数値を上回る実績を残しています。

![]() がんの医療政策に関する要望書 取りまとめとその事例

がんの医療政策に関する要望書 取りまとめとその事例

最善のがん医療を提供するため、政策医療として実施している新しい取り組みは、専門領域の学会や全国がんセンター協議会などを通じて厚労省へ要望を上げています。医科歯科連携に関する当院の取り組みは「周術期口腔機能管理」という保険診療上の新規項目として保険収載(2012 年4月の診療報酬改定)につながりました。また、「がん患者指導管理料」「がん患者リハビリテーション料」「外来化学療法加算」「陽子線治療」についても医療保険制度等への反映に寄与しています。

主任 中島 研吾

![]() がんゲノム医療連携病院、拠点病院、中核拠点病院

がんゲノム医療連携病院、拠点病院、中核拠点病院

身体をつくるための「設計図」であるゲノムの変異を明らかにし、それに合った最適な薬や治療法を患者さんごとに選ぶ医療が「がんゲノム医療」です。静岡がんセンターでは、手術で取り出したがん組織や血液を使って、がんの原因となる遺伝子や患者の体質の遺伝子などを調べ、その成果を可能な限り診療に取り入れていくことを目的に、2014年1月から「プロジェクト HOPE」を実施しています。2018年3月には、がんゲノム医療中核拠点病院と連携し、がんゲノム医療の提供を行う「がんゲノム医療連携病院」に、2019年9月には、がん遺伝子パネル検査の医学的解釈を自施設で完結できる「がんゲノム医療拠点病院」に指定されました。2020年3月には、全国で12施設しかない「がんゲノム医療中核拠点病院」に指定され、県内のがんゲノム医療連携病院等と協力しながら、治験、臨床試験、人材育成等で大きな役割を果たすことが期待されています。

![]() 特定機能病院承認までとその後の対応

特定機能病院承認までとその後の対応

特定機能病院とは、高度の「医療の提供」「医療技術の開発」「医療に関する研修」を実施する能力等を有する病院のことで、県内では、当院と国立大学法人浜松医科大学が指定されています。当院は2013年4月1日から特定機能病院に承認され、先進的な高度医療の提供や、地域の医療従事者への高度医療に関する研修の実施、また、感染対策等の指導的役割を担うなど、地域の医療水準の向上に貢献しています。

![]() 臨床研究中核拠点病院の承認に向けた取り組み

臨床研究中核拠点病院の承認に向けた取り組み

「臨床研究中核病院」として承認されることを目指して、県内外の病院と連携しながら特定臨床研究や医師主導治験などを実施し、先進的な医療を患者さんへ提供することで、より良い医療の確立を図っています。当院は、主導的に実施している研究の件数が全国第19位に位置し、県立病院では全国トップとなっています。早期の承認を目指して、病院全体で協力しながら要件を満たすために日々実績を積み重ねているところです。

![]() 患者利便施設(仮称)

患者利便施設(仮称)

当院では、県内外からの紹介患者が増えること等によって、待合スペースの不足、診察や治療後の会計・処方や調剤での慢性的な混雑が発生し、調剤での待ち時間への不満度合いが相対的に高まっていました。そこで、敷地内薬局の機能を備えた「患者利便施設(仮称)」を病院内に整備することで、病院機能の一部を移転し、病院本棟の診療スペースを拡大することを目指しています。敷地内薬局を運営する保険調剤薬局は、静岡がんセンターの理念を遵守した、高度がん専門医療機関である静岡がんセンターの敷地内薬局としてふさわしい機能などを備えることとしています。

![]() 病院機能評価への準備と対応

病院機能評価への準備と対応

「病院機能評価」は、(公財)日本医療機能評価機構による第三者の立場で病院組織全体の運営管理や医療の提供について評価されることで病院の位置付けや問題点が明らかになり、病院のさらなる改善活動が推進される契機となるものです。当院は2003年10月の初回認定後も更新認定され、2018年は特定機能病院の「一般病院3」の認定を受けました。現在は、2023年の審査に向けて、2022年6月に取り組み状況の確認および受審のための管理・監督を行う「病院機能評価推進ワーキンググループ」を設置し、病院一丸となって認定更新を目指して活動しています。

![]() センターの管理・運営を適切に行うための会議&委員会の設置規定づくり、権限に関する規程づくり

センターの管理・運営を適切に行うための会議&委員会の設置規定づくり、権限に関する規程づくり

静岡がんセンターは、2002年9月1日に、地方公営企業法の全部を適用し開院しました。院内の意思決定は、地方公営企業法、医療法等の法律や県条例、各種規程等に定められた者の権限や責任により行われ、各会議および委員会は、意思決定のために必要な意見聴取や調査検討をするための機関として位置付けられています。総長・病院長・事業管理者(局長)は、それぞれ独立した権限や責任を持って、各責任者が明確に業務を分担し、必要に応じて協議・調整をしながら業務を進めています。

![]() 病院長の選任に関する体制・規定づくり

病院長の選任に関する体制・規定づくり

2018年6月1日に特定機能病院のガバナンス強化に係る改正医療法が施行され、選任される病院長の資質や能力に関する基準を定めて、あらかじめ公表しておくことが必須となりました。静岡がんセンターの特徴や歴史にあった選任方法により、これらを熟知・理解した適材適所の人材を選任するため、経営戦略会議等で何度も議論した上で選任基準等を策定しました。2018年8月 20日に「静岡県立静岡がんセンター病院長の選任等に関する規程」、2019年12月9日に「静岡がんセンターにおける病院長の選考基準」を施行しました。それらに基づき、静岡がんセンターの活動全般について精通した人材として、2020年4月1日上坂克彦が病院長に就任し、現在に至っています。

主幹 小澤 智子

![]() 視察(海外視察)

視察(海外視察)

患者に尽くす世界一のがんセンターを目指し、世界各国から視察を受け入れ人材の交流や情報交換を行っています。開院前は「静岡アジアがん会議」を、開院後は「静岡がん会議」を、静岡県とアジア各国のがん医療者とのネットワークの拡大とがん医療の発展に寄与することを目的として開催し、様々な国との国際交流を展開しています。

| 国名 | 期間 | 交流内容 |

| 中国 | 2004〜2020年 | 視察(102団体)、医師研修等 |

| モンゴル | 2010〜2018年 | 視察・会議・研修(22回88名)、医師派遣等 |

| フィリピン共和国 | 2015年 | 医師研修(4回8名) |

| ベトナム社会主義共和国 | 2013〜2019年 | 視察・会議・研修(8回75名)、病院運営に関する資料提供 |

| 大韓民国 | 2002〜2020年 | 視察・研修等(20回)静岡・アサンがんシンポジウム開催 |

| アメリカ合衆国 | 2002年 | アジアがん会議への医師招聘等 |

| ロシア | 2005〜2018年 | 視察(6回)静岡がん会議への医師招聘等 |

| ペルー | 2014年 | 医師研修(1名) |

| アゼルバイジャン等16か国 | 2017年 | 在京大使館静岡スタディツアー20名 |

| インドネシア | 2020年 | 高校生とWEB交流(183名参加) |

![]() バス路線ダイヤの要望を取りまとめ、富士急バスと折衝

バス路線ダイヤの要望を取りまとめ、富士急バスと折衝

公共交通機関を利用して来院される方の利便性を高めるため、路線バスの増便や鉄道と路線バスとの乗り継ぎ時間の短縮などの要望や意見を職員から吸い上げて要望書にまとめ、バス会社に改善を促しています。開院当初から継続しているこの取り組みにより、全国的にバス路線が廃止・減便される中で、三島駅、長泉なめり駅と当院発着のバス運行本数は、開院当初の92本が、2022年は118本へと増加しており、特に最寄り駅である長泉なめり駅を利用される方の利便性は飛躍的に改善されました。

補佐官(病院長担当) 山下 寿夫

![]() 経営努力のあゆみ

経営努力のあゆみ

病院長の指揮命令に基づき経営分析や経営改善支援、病院内の情報収集等の業務を担当し、日々の病院運営のサポートを行いながら中長期的な経営戦略を立案する業務を担う病院長補佐官がマネジメントセンターに配属されました。開院当初はどのように病院長を補佐すればよいのか不明な部分も多く、試行錯誤の日々でした。病院長を補佐する役割を担いながらも、鳶巣賢一初代病院長、玉井直2代目病院長、高橋満3代目病院長、そして現職の上坂克彦病院長に仕えることで意思決定の判断基準や組織運営のあり方、リスク管理等、多くのことを学びました。

経営分析においては、病院長と共に原価計算システムを構築しました。日別・患者別収支を基に、DPCコード別、診療科別、病棟別、術式別等に収支状況を把握し、材料費の削減や在院日数の短縮につなげました。開院当時は電子カルテシステムを活用した原価計算システムを構築している医療機関が少なく、病院長、ベンダー担当者と共に毎日のようにアイデアを出し合い、議論を重ね、時間はかかりましたが原価計算システムを作り上げることができました。このシステムは、日本医療マネジメント学会や日本病院管理学会等でも発表し、多くの施設から評価され、視察を受け入れることになりました。

また、後利用システム(診療系データベース)を構築し、電子カルテ内の診療に関するデータ(診察待ち時間、初診待ち期間、治療別患者数、時間別化学療法センター利用状況等)の収集・活用を容易にし、いつでも、誰でも活用できる体制を整えるとともに、病院経営に活かすことができるようになりました。

病院の運営支援においては、病院幹部ヒアリングの確立が大きな成果といえます。年度末の病院長と各診療科部長との膝を突き合わせてのディスカッション(1年間の振り返り、課題の共有、目標設定等)からスタートした意見交換の機会が徐々に拡大し、現状では病院幹部(病院長、副院長)と各部署(医師や看護師、コメディカル等多職種で参加)とのヒアリング(2022 年度は31部署、延べ26時間30分)に発展し、内容も実績の評価、目標設定、人事要望、課題、要望等、病院運営における重要な意見交換の機会となっています。

経営改善の取り組みとしては、臨床指標を活用した目標管理システムの確立を挙げることができます。この仕組みは2007年度より運用開始となりました。各部署単位の臨床指標を設定(病院共通の指標、部署独自の指標)し、業務の進捗状況を可視化するとともに、目標設定する項目を複数にすることで、目標に対する達成度を確認し、PDCAサイクルを回していくことが可能となりました。

特に病床稼働率の向上については重点的に取り組み、年度末の病院幹部ヒアリングで目標の達成状況を評価すると同時に、次年度の目標を設定しています。進捗管理についても、各種会議(経営戦略会議、病院幹部会議、診療科責任者会議、看護単位責任者会議等)を活用して情報共有しています。達成度が低い部署には担当病院幹部と共に早期に介入し、部署の課題解決に努めています。また、年度半ばに実施する病院幹部ヒアリングにおいても達成状況や課題等を共有し、目標達成に向けた取り組みを病院幹部と各部署が一体となって行っています。

その他にも、手術件数増加策として手術開始時間の繰り上げや麻酔担当のレジデント確保、臨時手術枠の有効活用、診療科別手術待機患者数の把握等の支援を行っています。さらに、算定できていない加算の算定推進(体制整備や人材配置、業務の見直し、必要な資格取得や研修参加等)や2年ごとの診療報酬改定においても早期からワーキンググループで対応を検討するなど、診療報酬の増加に大きく貢献しています。

予算においては管理課経理班とともに、予算管理を行っています。経営努力室としては、年度末の着地予想シミュレーションの実施、翌年度の業務量見込みや目標(診療単価、患者数、病床稼働率)設定、月次の進捗管理を行い、医療機器購入の検討や内部留保の確保に努めています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

今後は、マネジメントセンター内のQI室と連携を取りながら、臨床指標の整備や他施設とのベンチマークによる業務改善(診療報酬増加策等)を企画・実施するなど、健全経営の確立を図っていきたいと考えています。併せて、「臨床研究中核病院」指定、手術室の拡充、化学療法センターの拡充、陽子線治療設備の更新等、将来の重要な課題の解決にも取り組んでいきたいと考えています。

補佐官(総長担当) 丸茂 江以子

![]() 広報活動のあゆみ

広報活動のあゆみ

静岡がんセンターの広報活動は開設準備の段階から始まりました。そして2002年4月1日、当センターを統括する山口建総長の補佐業務を行い、対外的視点から病院・研究所・疾病管理センターおよび事務局の広報内容を集約して一元的に広報業務を担う総長補佐官がマネジメントセンターに配属されました。

静岡がんセンターは「患者に尽くす世界一のがんセンター病院」を使命として整備されたため、当センターの広報活動は全国に向けた発信力が課されました。具体的には①患者向けには信頼できる医療機関づくり、②一般県民や社会へは、主に県税で成り立つ県立病院として説明責任を果たすための情報提供活動、③がんセンター病院職員や研究所、ファルマバレーの関係者等へは適切な情報共有であると考え、まずは知名度を上げ、静岡がんセンターというブランドを築くことを当面の目標としました。最初に取り掛かった広報活動は、静岡がんセンターのブランドをイメージできるロゴマークづくりです。富士山麓という療養環境に恵まれた中で、患者さんへの 3つの約束(理念)である「がんを上手に治す」「患者さんと家族を徹底支援する」「成長と進化を継続する」をベースに、患者さんに寄り添う医療を目指す姿を「心」という文字と「富士山」が合体した形とし、地元のお茶とわさびの緑色を使用したロゴマークになりました。

9月6日の診療開始までの間、県行政や議会関連団体をはじめ、県内外の医療関係者や医療関連企業、建築・設備の関係者などの多くの視察・見学者を受け入れました。1回100名以上の団体も受け入れ、8月の県民の日を含めた一般公開では、3日間で1万人以上が訪れました。

広報活動は、プレスリリースを通じた情報発信が中心で、メディアの方を招いた見学会や懇談会を実施し、土台となる病院がない白紙の状態から立ち上がった静岡がんセンターの活動を理解してもらうことの説明に注力しました。このようにして新聞・テレビや雑誌などの掲載件数は増加し、首都圏、東海北陸地域、そして全国レベルのメディアからの取材が増え、ゼロからスタートした医療機関の広報は順調な滑り出しとなりました。

診療開始後は、医療者の素の姿を伝えるため、最新のがん医療や多職種チーム医療の様子を取材の主な企画要素とした情報発信を行いました。また、イベント系の話題や、未使用の病棟・病室などを積極的にテレビドラマのロケ場所として提供し、全国放送のドラマロケ地として知名度向上に寄与できたと考えております。

開院当初、新聞に年間100件取り上げられることが目標とされましたが、全国版を含めて掲載件数は年400件以上となり、テレビ・ラジオやウェブサイトでも紹介され、取材日程の調整に手間取るほどの取材が続きました。医療者の人物像に焦点が充てられた記事に当院の医師が掲載されると、後に静岡がんセンターのスターの医師として、全国の名医リストで紹介されることもありました。日経ビジネス(2004年7月5日号)の「良い病院ランキング“患者の評価1位、総合評価4位”」や週刊朝日の「手術数でわかるいい病院2006“全国トップ病院の実力 第2位”」の内容は、静岡がんセンターが全国レベルに仲間入りできたと感じた記事でした。

また、ファルマバレー構想では当センターが中核医療機関としての推進役でもあったため、“医療現場発のものづくり”を行う企業との共同開発製品の発表を共同リリースや共同記者会見で実施し、ファルマバレープロジェクト推進の一助を担いました。

![]() 現在の状況

現在の状況

2004年から毎年開催している静岡がんセンター公開講座(静岡新聞主催、静岡がんセンター等共催)は、19回目となる2022年度までに延べ279名の講師に講演していただきました。参加者の質問に講師が直接回答するタウンミーティングの時間を設け、がん患者・家族の不安な気持ちに寄り添いました。

2002年ころから始まったメディアによる病院ランキングは、実態を表していない、正確ではないと一部の医療者から批判を浴びる一方で、上位ランキングの数字は様々なところで職員により誇りをもってアピールされていきました。米国発の国際ニュース週刊誌『Newsweek』では、がん専門病院の世界ランキング第50位(2021年)、また、大手メディアによる全国ランキング調査では、大腸がん手術2位、胃がん内視鏡治療2位、胃がん手術3位(出典:週刊朝日MOOK手術でわかるいい病院2002)にランキングされています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

広報活動はあらゆる関係者との良好な関係性作りとコミュニケーションです。静岡がんセンターの全職員はこの20年、その時々の目標に向けて努力してきました。その姿を客観的に広く報じていくことが医療広報の大きな役割です。2020年に始まったコロナ禍でのメディア対策は、主に地元メディアへ働きかけとなり、ホームページを通じた情報発信となりましたが、最新のがん情報の提供、そして、新たな取り組みや課題を社会に継続的に提供することが、望ましいがん医療の姿に近づくと考えています。患者さんへの三つの約束(理念)を掲げた静岡がんセンターの応援者が一人でも多く増えるような広報活動を今後も継続し努力していく所存です。

参与 鶴田 清子

![]() QI室のあゆみ

QI室のあゆみ

マネジメントセンターは、静岡がんセンターの理念達成の舵取りとして、病院の健全で発展的経営を目指す「経営努力室」と医療の質の向上を継続して推進する「クオリティーインプルーブメント(QI)室」で構成しています。

QI室は、病院機能の発展とともに進化してきました。2002年〜 2005年は、病院運営を軌道に乗せるため、2003年に病院機能評価認定および2006年に都道府県がん診療連携拠点病院の指定、 2013年に特定機能病院の指定を受けるまでの調整・準備の要として活動してきました。また、職場環境の改善に関して、職員の要望意見を吸い上げ、2007年に院内保育所の増築を行いました。2021年から、医療の質向上に向けた活動の中核を担うために、医療クオリティマネージャーと医師、看護師、診療情報管理士、医事課職員等をQI室員に加え、活動の幅を広げています。

![]() 現在の状況

現在の状況

当院は、高度医療を担うがん専門病院として、医療の質の向上に努めています。QI室は、医療の質を可視化して現状を客観的に把握し、必要な改善策を講じる要として、2021年度から本格的に活動を始めています。QI室は3つの役割を担っています。

①医療の質指標の管理 ②医療の質改善活動の推進 ③病院機能評価対策

2021年度から、当院の掲げる理念の達成に向けた質改善活動を推進するために、厚生労働省補助事業である「医療の質向上のための体制整備事業」に参加し、これまでの臨床指標(医療の質指標)を見直し、健全な病院経営、エビデンスに基づいた医療、医療の安全性、患者・利用者の意向、ニーズ、価値を尊重した医療の提供の視点に改めました。これにより、当院の医療の質の可視化が可能になり、日々の診療やケア、委員会・部会活動の活動目標が定まり、改善策がより具体的になります。また、QI室が病院機能評価90項目について内部評価して課題を抽出し、一時的な対応ではなく、継続的な改善活動に結び付いています。

![]() 未来に向けて

未来に向けて

社会情勢の急激な変化や医療・IT技術の発展に伴い、静岡がんセンターの役割も変革していくと思われます。こうした変化に合った医療体制や医療提供のあり方を考えて推進していくうえで、医療の質指標はさらに重要なデータとなることから、質指標の適切な設計と計測が継続的に実施できるQI室の体制を強化し、患者さんや地域から選ばれる病院を目指していきます。