覚醒下手術(かくせいかしゅじゅつ)

●覚醒下手術に関するご相談・お問い合わせはこちらをご覧ください。

1. 覚醒下手術について

脳内に発生する腫瘍は、しばしば言語機能や運動機能及び高次脳機能に関わる場所にできることがあります。脳腫瘍をもつ患者さんに対しては、言語機能や運動機能などの正常な脳機能を残しながら、かつなるべく多くの腫瘍を摘出するためには、覚醒下手術(かくせいかしゅじゅつ)という手術法が必要となります。

覚醒下手術とは、手術中に患者さんを麻酔から覚まして、お話しをしたり、手足を動かしてもらいながら、腫瘍摘出を進めることで、言語・運動・高次機能を司る脳をなるべく傷つけずに腫瘍のみを摘出するというものです。覚醒下手術は高難度新規医療技術に指定されています。

グリオーマという浸潤性の脳腫瘍は、腫瘍と正常脳組織の境界が不明瞭なため摘出が難しく、特に運動野や言語野、その他高次機能関連領域に浸潤した腫瘍の場合、術後にそれらの脳機能を落とすことなく最大限の腫瘍切除を行うためには覚醒下手術が非常に有用です。覚醒下手術は脳神経外科医師のみで行うことは困難で、覚醒下手術麻酔に精通した麻酔科医、言語タスクや高次脳機能の評価を行う言語聴覚士や作業療法士を含めた覚醒下手術チームの協力が得られてこそ、安全かつ有用に実施できる手術であると考えています。

現在、保険診療で行われている「覚醒下手術を用いた開頭腫瘍摘出術」について、当院でも多くの方に安全に実施したいと考えております。

①術者は当院での日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本Awake surgery学会・運営委員である脳神経外科 診療部長 本村和也が担当し、開頭腫瘍摘出術に対して十分に経験のあるメンバーで行います。(術者はこれまでに240例以上の覚醒下手術の執刀医、指導的助手を行ってきており、計280例以上の覚醒下手術の経験があります。)また、麻酔科医は、日本麻酔科学会(認定医、認定指導医)、日本専門医機構麻酔科専門医である、麻酔科 医長 江間義朗(これまで、約15例の覚醒下手術麻酔の経験があります)がおもに担当します。

②1例1例について、科内カンファレンスで術前に覚醒下手術がからだ、病気の状態に適しているかどうか十分に検討し、また術後にも手術内容(手術時間、出血量、合併症等)について十分に評価を行います。

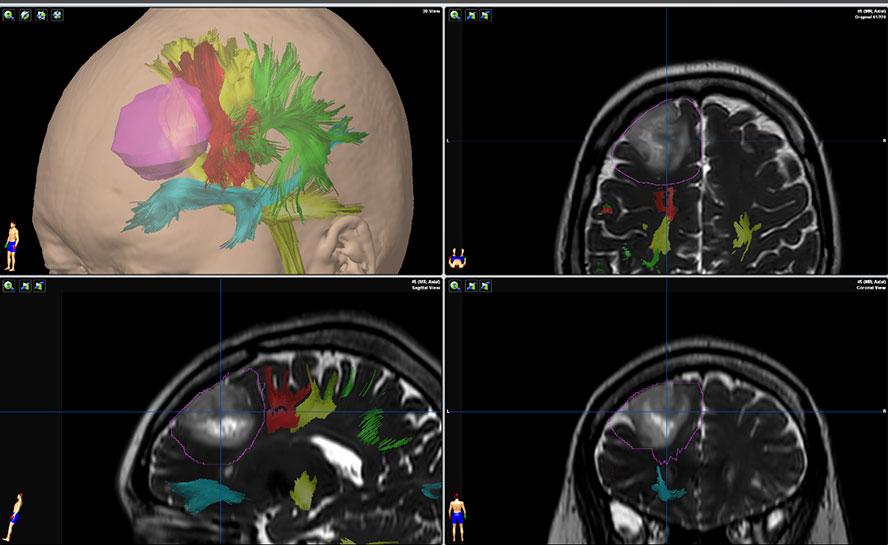

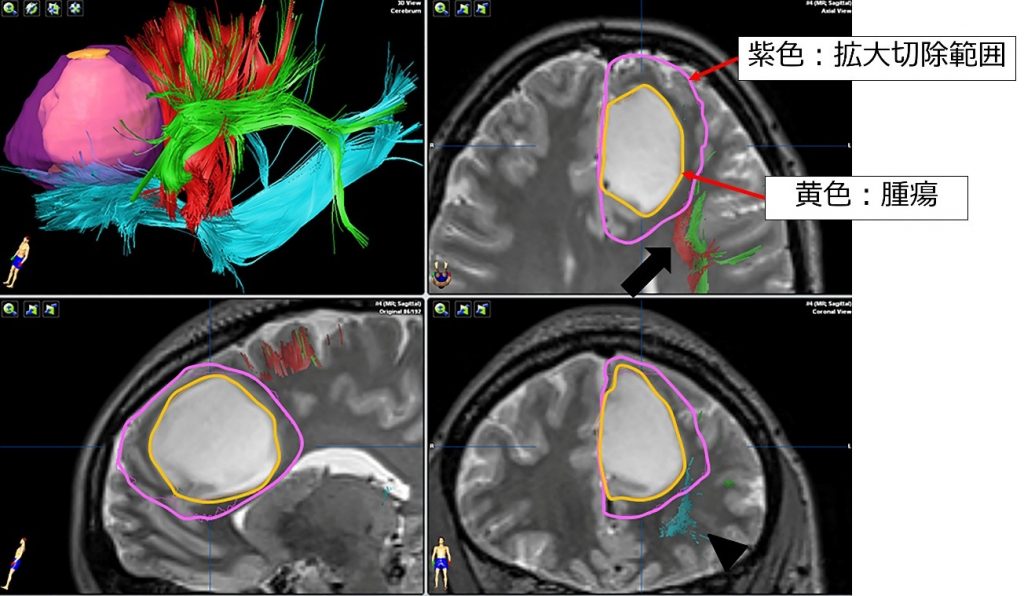

③術前評価:当院では術前評価として、Diffusion Tensor Imaging (DTI) fiber trackingによるトラクトグラフィー(図1)、また術前高次機能評価 としてWechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV)を全例に行っています。その他、様々な高次脳機能評価も行います。

図1:腫瘍とその周囲の言語関連線維のトラクトグラフィー

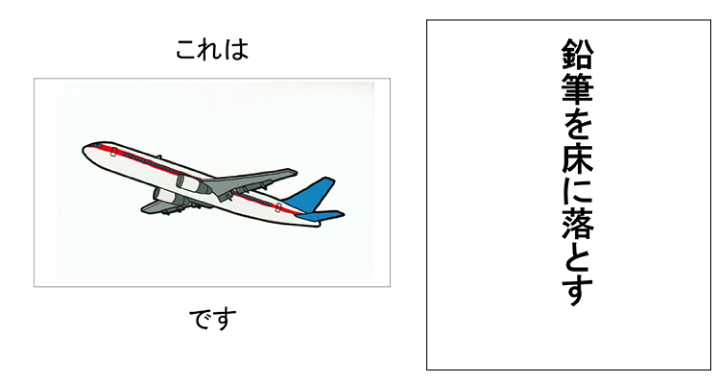

④覚醒下マッピング・タスクのバッテリー:皮質・皮質下マッピングのタスク・バッテリーとして、視覚性呼称課題、数唱課題、聴覚性理解課題を用いています。さらに腫瘍の場所によっては、復唱課題, 音読課題, 書字課題に加え、line bisection task, 非言語性のsemantic process評価のためのThe Pyramids and Palm Trees Test (PPTT)も随時行っています。術中のタスクは、基本的に言語と上肢の運動を同時に行うdual taskとしています(図2)。

図2:視覚性呼称課題と音読課題

2、入院から覚醒下手術、退院までの流れ

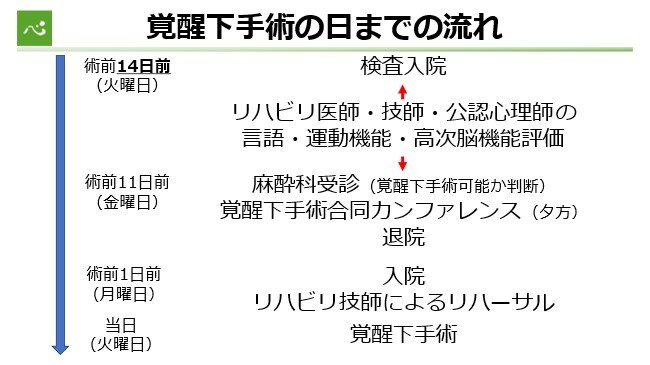

覚醒下手術を行うまでの入院の流れです(図3)。覚醒下手術予定日の2週間前に、4泊5日の検査入院を行います。その際に、現時点での言語機能、運動機能、そして高次脳機能の評価を行います。また、手術に必要なMRIやCT検査も行います。手術後は、言語、運動機能、高次脳機能評価やMRI画像評価を行い、リハビリテーションを行いながら術後2-3週間で退院となります。また、手術後は腫瘍の種類や症状に応じて、追加の治療や集中的なリハビリテーションが必要になる場合もありますが、できる限り早期の社会復帰(手術前と同じ生活に戻ること)を目指します。

図3:覚醒下手術の日までの流れ

3、覚醒下手術の実際(図4)

最初全身麻酔にて開頭を行い、その後覚醒下手術のために、手術中に起きていただきます。目を覚ましてもらってから、呼称課題や数唱課題などのいくつかの課題を行いながら、脳表を刺激してマッピングを行います。マッピングが終了した後、腫瘍摘出を行います。覚醒状態は、腫瘍の種類や大きさに依りますが、1-2時間程度であることが多いです。腫瘍摘出が終わったら、再び全身麻酔を導入し、骨弁を戻して筋肉、皮膚を縫合します。

図4:静岡がんセンターでの覚醒下手術の実際

4、静岡がんセンターでの覚醒下手術の特徴

①高次脳機能温存を目指した覚醒下手術

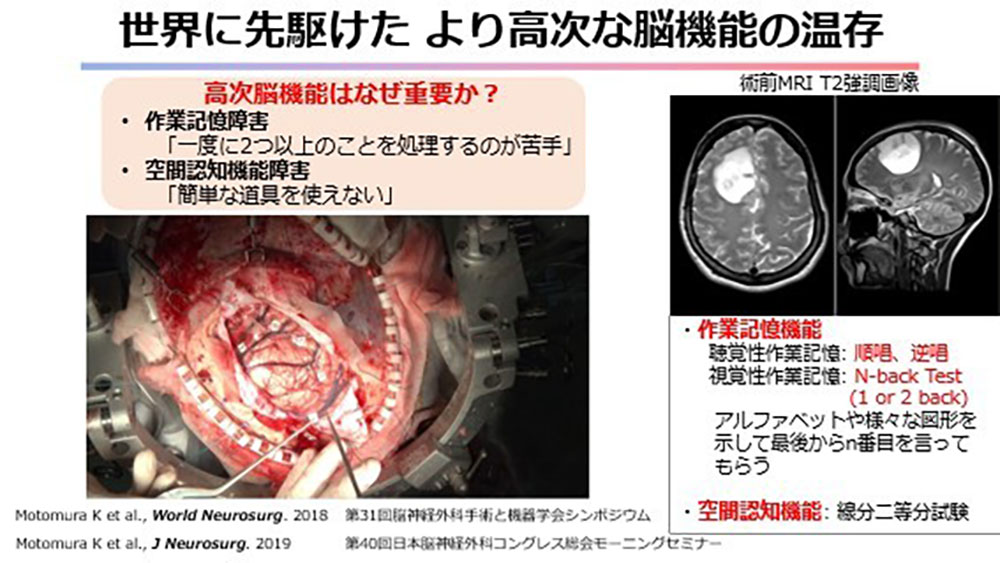

静岡がんセンターでは、言語・運動機能を温存するだけでなく、社会生活の質を維持するために高次脳機能温存を目指した覚醒下手術に取り組んでいます。高次脳機能の中でも特に、日常生活や学習、仕事を支えるために必要である作業記憶(ワーキングメモリ)機能の温存に努めています。作業記憶とは、現在の作業に必要な情報を一時的に記憶し、その記憶に基づいて一連の作業を効率的に実行する機能であります。思考と行動の制御に関わる実行機能の一つであると考えられ、主に前頭葉機能と関連することが分かっています。

覚醒下手術による摘出を行った、前頭葉の低悪性度グリオーマ患者さんに対して、高い腫瘍切除率と高次脳機能温存の両立が可能であったという報告を行いました (Motomura K et al. World Neurosurg 2018, Motomura K et al. J Neurosurg 2019) (図5) 。

ヒトを人たらしめる、作業記憶、認知、思考、行動、感情などの高次脳機能を温存することで、生活の質を維持する覚醒下手術の意義は高いと考えます。

図5:高次脳機能温存の覚醒下手術

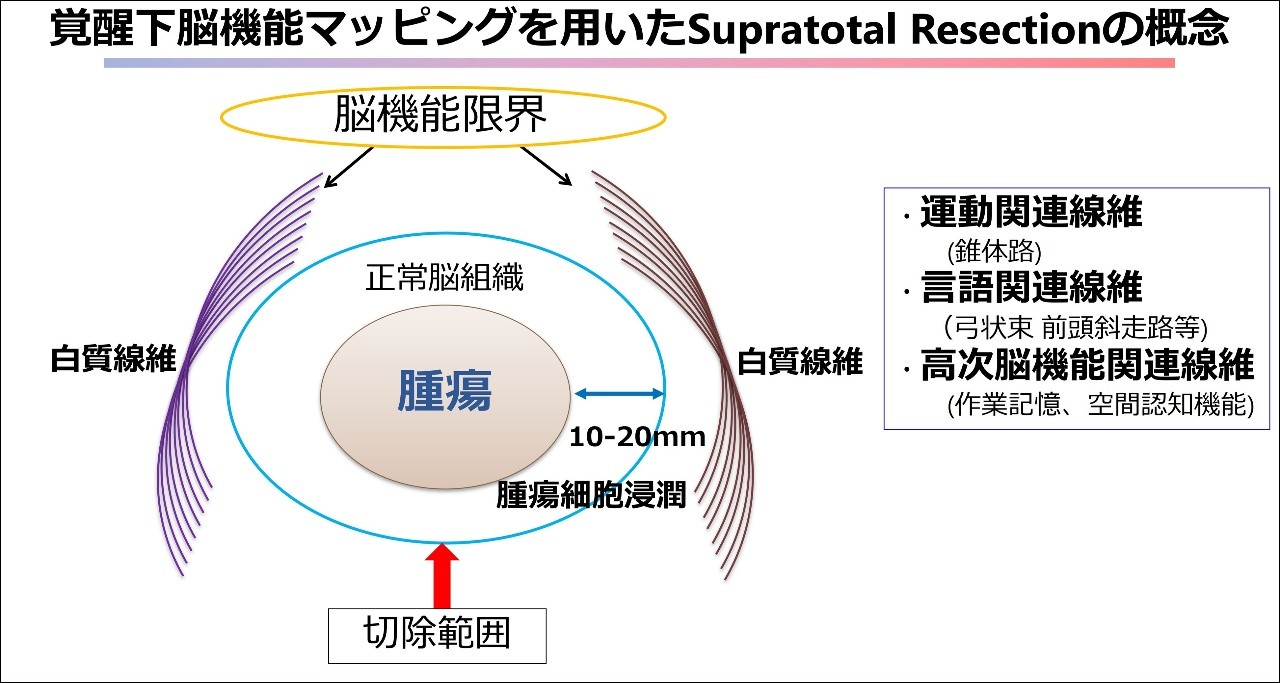

②100%以上の摘出 (拡大切除:Supratotal resection)を目指したグリオーマ手術

グリオーマは、高い腫瘍切除率が患者の無増悪期間および生存期間の延長につながると考えられています。グリオーマは、周囲の脳に浸潤性にしみ込むように広がっていくため、画像上の腫瘍から10-20mm程度まで、腫瘍細胞が広がっている可能性があります。よって、MRI画像上での腫瘍辺縁を越えた拡大腫瘍切除:100%以上の摘出 ‘Supratotal resection’ を行うことで、悪性転化のリスクが減り、生命予後の延長に繋がると報告されてきています。しかしながら、グリオーマは言語・運動野及び高次機能に関わる領域近くにもしばしば発生するため、その機能を温存しながら安全に最大限の腫瘍摘出を行うことを目的に、当科で積極的に覚醒下手術を行っています。覚醒下手術を用いることで、腫瘍そのものの切除だけでなく、その腫瘍の境界よりも外の正常脳の脳機能(言語機能、運動機能、高次脳機能)を見つけることで、より広い範囲まで100%以上の切除をするSupratotal resectionが可能であります (図6、7) (Motomura K et al, World Neurosurg. 2018, Motomura K et al, Front Neurol. 2022, 脳神経外科速報vol.29 no.8 838-845, 2019)

図6:Supratotal resection (拡大切除)の概念

図7:Supratotal resectionを行った低悪性度グリオーマの症例

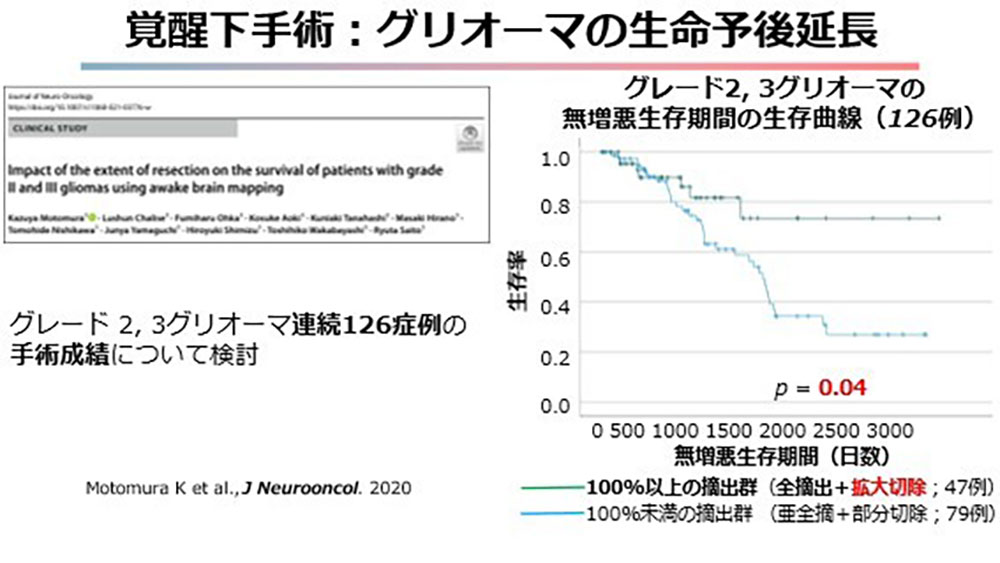

③高い腫瘍切除率と脳機能温存を可能とする覚醒下手術によって、グレード2、3グリオーマの予後延長する

脳腫瘍を最大限に摘出するだけではなく、言語・運動機能及び高次脳機能を温存しながら安全に摘出を行うために、静岡がんセンターでは覚醒下手術を積極的に行っています。執刀医の本村和也の前任地であります名古屋大学で2012年12月から2020年5月までに覚醒下手術を行った179症例のうち、グレードII、IIIグリオーマ126症例について検討しました。グレードII、IIIグリオーマ全例の無増悪生存期間中央値は、100%未満の摘出率群(79例: 43.1カ月)に比べ、肉眼的全摘出もしくは100%以上の切除をするSupratotal resection群 (拡大腫瘍切除:100%以上の摘出) (47例: 未到達)では有意な差をもって予後良好でありました(p=0.04)(Motomura K et al. J Neurooncol. 2021)(図8)。

図8:覚醒下手術によってグリオーマの生命予後延長

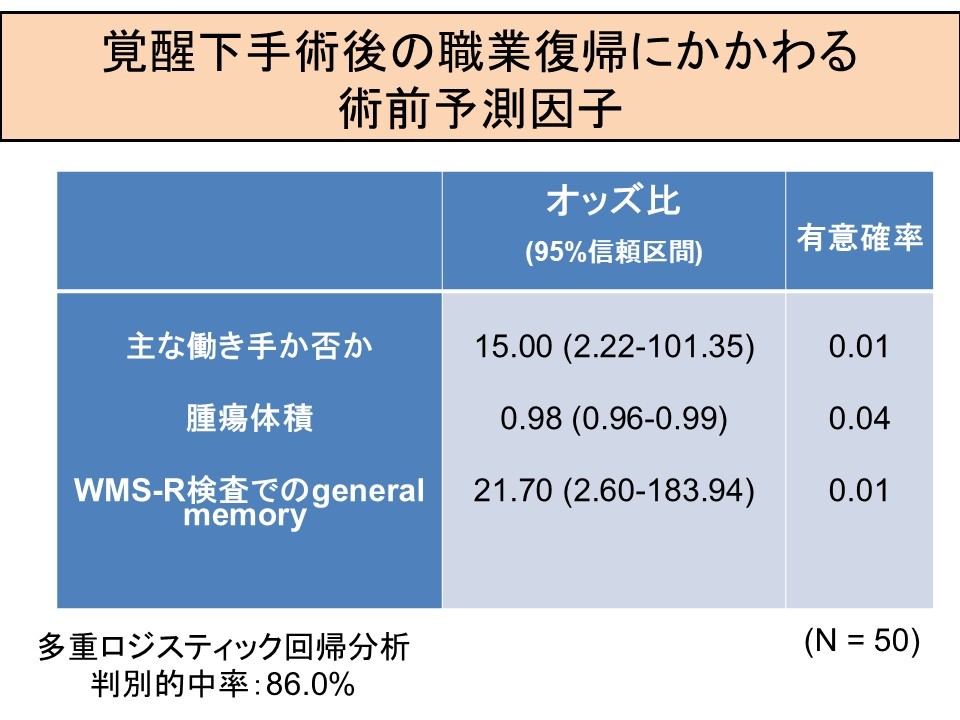

④ 覚醒下手術後の職業復帰にかかわる術前予測因子の検討

脳腫瘍患者の言語、運動機能をはじめ高次脳機能温存を目的として覚醒下手術を行っていますが、術後の復職状況に関する、術前の予測因子については未だ明らかとなっていません。そこで、覚醒下手術を行った、左大脳半球の脳腫瘍患者さんの術後1年までの復職状況を調査しました。統計解析の結果、術後1年時点での復職可否に関わる術前予測因子は、①主な働き手か否か、②腫瘍体積、③WMS-R検査にてgeneral memory項目の3つが、重要な因子であることが分かりました。(Yoshida A, Motomura K et al. J Neurooncol. 2020) (図9)。

図9:覚醒下手術後の職業復帰にかかわる術前予測因子

覚醒下手術に関する記事

|

2025年7月10日 静岡新聞(朝)(PDF:804KB) |

|

|

2025年10月29日 静岡新聞(朝)(PDF:4.4MB) |

|

覚醒下手術に関するご相談・お問い合わせ

患者さん、一般の方

覚醒下手術の受診や治療などについてのご相談やお問い合わせは、よろず相談(がん相談支援センター)をご利用ください。お問い合わせ入力フォームからでも受け付けております。

医療者の方

覚醒下手術の適応や治療内容などについてのご相談やお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。