支持療法と緩和ケア

静岡がんセンターは、最先端のがん医療を提供するとともに、初診時から通院・入院中、療養生活中に至るまで、切れ目なく患者さんに寄り添い、治し支える全人的医療をめざしています。がんを治すことにとどまらず、患者さんとその家族を、身体的、精神的、そして社会的にも支え、生活の質(QOL)の向上を図ることを大切にしています。その中では、がんそのものの治療と並行して、患者さんのさまざまな悩み、苦痛、負担に対処する支持療法や緩和ケアが欠かせません。

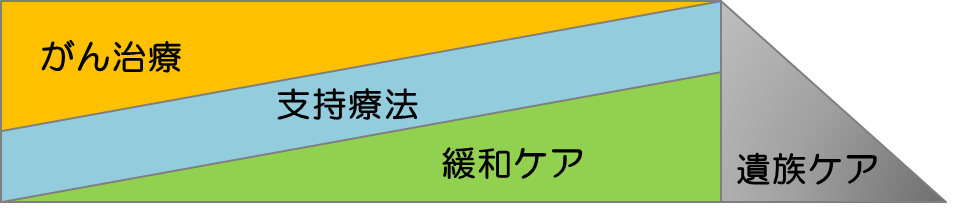

図1:静岡がんセンターがん診療の概念図

「支持療法」と「緩和ケア」の概念には一部重なるところもありますが、静岡がんセンターでは以下のように考えています。

支持療法とは、がんに関連した症状や、がん治療によって起きる可能性のある副作用・合併症・後遺症などを予防し、また実際に症状が出た場合には、それを軽減させるための治療やケアです。静岡がんセンターでは、とりわけ後者(がん治療によって起きる副作用などへの対応)を支持療法の主体と考えています。がんやがん治療に伴う外見の変化に対するケア(アピアランスケア)も支持療法の重要な一分野です。

一方緩和ケアは、がんの患者さんや家族の身体的・精神的苦痛や社会生活上の不安を和らげる治療やケアです。狭義には、がんが進行した場合に生ずる痛みやつらい症状、不安をやわらげる治療やケアがその主体と考えられていますが、がんによる悩み、苦痛、負担はがんの診断時から始まります。静岡がんセンターでは、初診時から患者さんの悩み、苦痛、負担を積極的にくみ取って、患者さんにとって必要な診療や支援に早くつなぐことができるよう努めています。

支持療法の実際

がんの治療(手術、放射線療法、化学療法、免疫療法)には、さまざまな副作用・合併症・後遺症が起こることがあります。支持療法では、それらに対する予防、治療、ケアを行います。

具体的には、化学療法の副作用である嘔気・嘔吐に対する制吐剤(吐き気止め)の使用、口内炎に対する口腔ケア、皮膚や爪の障害に対する治療やケアなどは、支持療法の代表的な例です。また、放射線治療によって生ずる皮膚や粘膜の障害に対する治療やケア、手術によって起こるリンパ浮腫の治療なども支持療法のよい例と言えます。さらに静岡がんセンターでは、脱毛、皮膚や爪の変化、体の部分欠損などの外見の変化に対するケア(アピアランスケア)も、支持療法の重要な一分野としてとらえています

支持療法を適切に行うと、つらい副作用による患者さんの体や心の苦痛が軽減され、あるいは苦痛が生ずることを未然に防ぎ、治療中の生活の質が改善します。結果として、がん治療の効果が上がり、安全性が向上することにつながります。支持療法においては、担当の医師、看護師、薬剤師をはじめとし、必要に応じて歯科衛生士、リハビリスタッフ、栄養士、臨床心理士、また院内美容室スタッフなどが連携して、患者さんが安心して治療に臨むことができるようサポートします。

1、がん治療に伴う副作用・合併症・後遺症に関する情報提供と予防

静岡がんセンターでは、がん治療開始前に、治療の内容やそれに伴って起こる可能性のある副作用、合併症等について、担当の医師、看護師、薬剤師などがあらかじめ説明します。比較的行う頻度の高い手術、薬物療法(化学療法や免疫療法)、放射線・陽子線治療については、個々の治療の説明文書や患者さん用クリティカルパスを用いて説明します。これらの文書はお渡ししますので、繰り返し読んでいただくことができます。手術においては、術後の合併症の予防のため、一定の年齢以上の患者さんが大きな手術を受ける前には、呼吸訓練、口腔内ケア、誤嚥のチェックなどを受けていただいています。口腔内ケアは、術後の誤嚥性肺炎予防のみならず、薬物療法や放射線・陽子線治療による口腔粘膜炎の予防のためにも大切です。必要な方には、治療前から歯科口腔外科に受診していただきます。

静岡がんセンターでは、がん治療に伴う副作用、合併症、後遺症とその予防やケアについて詳しく知っていただくために、さまざまなツールを準備しています。①「処方別がん薬物療法説明書」では、薬物療法の詳細とともに、知っておくと役に立つ情報(例えば、主な副作用やその現れやすい時期、副作用の対処や工夫、など)を紹介しています。②「学びの広場シリーズ」では、抗がん剤治療と副作用およびその対策、放射線治療と副作用およびその対策、リンパ浮腫の概要、乳がん術後の下着のアドバイスなど、患者さんにとって大切なテーマ別に多くの冊子をそろえています。③職員ががんやその治療等に解説した「講演会の動画」も各種取り揃えています。これらは、病院1階の患者図書館(あすなろ図書館)、静岡がんセンターのホームページ等で見ていただくことができます。ホームページでは、「処方別がん薬物療法説明書」「学びの広場シリーズの冊子」をPDFでダウウンロードしていただけますし、講演会の動画(例:抗がん剤治療を受ける前に準備することなど)をYouTubeで視聴していただくことができます。

2、副作用等の症状が出現した場合の治療・ケア

副作用等の症状が実際に出現した場合には、担当の医師、看護師に早めにお知らせください。まずは担当の医師、看護師が治療やケアにあたります。しかし、症状の出現部位やその内容によっては、皮膚科、眼科、歯科口腔外科、内分泌代謝科、リハビリテーション科などの専門の診療科がかかわります。また、必要に応じて、口腔ケアチーム、スキンケアチーム、栄養サポートチーム(NST)、褥瘡対策チーム、嚥下リハビリチーム、感染管理チーム(ICT)、AYA・こどもサポートチーム、せん妄対策チーム、緩和ケアチームなどの多職種の専門チームが、担当の医師、看護師と協力して支持療法にあたります。

静岡がんセンターでは、がんやがん治療に伴う外見の変化に対するケア(アピアランスケア)にも力をいれています。具体的には、脱毛、肌や爪の変化、体の一部の欠損、などに対するケアがその代表です。これらに対しては、病棟、外来、化学療法センター、支持療法センターの看護師、皮膚科医師等の医療スタッフが、相談、ケアにあたります。また、院内美容室(こもれび)が医療用ウイッグや脱毛時用の帽子などに対応しています。お困り、お悩みの場合は、遠慮なく患者家族支援センターにご相談ください。

緩和ケアの実際

静岡がんセンターでは、初診時からスクリーニングツールを用いて、患者さん・ご家族の苦痛や不安を確認しています。その結果をもとに、必要な支援を適切なタイミングで提供できるよう緩和ケアに取り組んでいます。

緩和ケアは、緩和ケアチーム・緩和医療科・緩和ケア病棟の多職種チームや腫瘍精神科チームなどと連携しながら実践しています。

具体的には、以下のような緩和ケアを行っています。

- 難治性の症状に対する専門的な緩和ケア

- こころのつらさに寄り添う緩和ケア

- 人生の最終段階を支える緩和ケア

- 地域と連携した在宅緩和ケア

- 大切な方を見送られた後も続く緩和ケア(遺族ケア)

このように、病気と向き合う早い段階から、看取りの後まで、患者さん・ご家族を継続的に支えることを大切にしています。

1. 難治性の症状に対する専門的な緩和ケア

がんの痛みに対しては、オピオイド鎮痛薬(モルヒネとモルヒネに類似する効果を示す薬剤)を中心とした治療を行います。当院では、標準的な治療に加え、2種類以上のオピオイド鎮痛薬を上手に併用する方法や、処方に専門的な資格を要するメサドンという薬剤を使いこなす、といった工夫を行っています。

さらに、薬物療法だけでなく、放射線治療、IVR的治療、緩和的外科療法、緩和的化学療法などを組み合わせて、積極的に症状の緩和を図っています。全国的にも実施可能な施設が限られている「神経ブロック」※を緩和医療科で積極的に行っていることが、当院の特色の一つです。

※神経ブロック:痛みを伝えている神経に麻酔薬や神経破壊薬を投与して、痛みが脳に伝わらなくなるようにする治療です。医療用麻薬を用いても和らげることが困難な痛みや、副作用のため十分量の鎮痛薬が投与できない場合に実施を検討します。例えば、膵臓がんによる強い腹痛や背中の痛み、直腸癌などお尻のあたりの腫瘍のため痛くて座ることができない、などの場合には神経ブロックをお勧めしています。この治療について経験を積んだペインクリニック出身の緩和医療科医師が治療を担当します。

2. こころのつらさに寄り添う緩和ケア

病気や治療に伴い、不安、抑うつ、怒り、孤独感、将来への恐れなど、こころのつらさを感じることは自然なことです。当院では、患者さんやご家族の思いに丁寧に耳を傾け、外来・入院問わず、腫瘍精神科医師や臨床心理士の関わり、看護師や多職種と連携しながら継続的に支援を行います。こころのつらさに対しても、患者さん一人ひとりに合った治療やケアを大切にしています。

3. 人生の最終段階を支える緩和ケア

病状が進行し、人生の最終段階を迎えた患者さんに対しては、苦痛の最小限に抑え、その人らしさを大切にした緩和ケアを提供します。

痛みや呼吸困難、せん妄などの症状に対しては、医学的根拠に基づいた適切な対応を行い、安楽に過ごせる時間を支えることを目指します。また、患者さんの思いや価値観を尊重し、ご家族とともに最期の時間を過ごせるよう、対話を重ねながらその人らしさを大切にした看取りのケアを行っています。

4. 地域と連携した在宅緩和ケア

住み慣れた自宅で最期を迎えたい」という思いを尊重し、療養場所について検討できるよう支援しています。在宅転院支援担当者が主担当医、病棟看護師から患者さん・ご家族の状況を聞いて、地域の訪問診療医、訪問看護師やケアマネジャー等と連携を図り、在宅療養の支援体制を整えていきます。また、患者さんとご家族の関係性に関すること、利用できる制度や身辺整理等の社会的側面への支援が必要な場合は、ソーシャルワーカーがサポートしています。

5. 大切な方を見送られた後も続く緩和ケア

緩和ケア病棟では、看取りの後も続く支援として、遺族ケアに取り組んでいます。

これまで遺族ケアの一環として、年1回「遺族会(茶話会)」を開催してきました。

現在は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、ご逝去から6か月を過ぎたご遺族の方へお便りをお送りしています。

遺族会(茶話会)は、入院中のことや大切な方との思い出、その後のお気持ちなどを、ご遺族同士で語り合い、分かち合う場です。こうした交流を通して、ご自身の気持ちを整理し、少しずつ心の回復につながることを大切にしています。

今後も、ご遺族の皆さまが前向きに日々を過ごしていけるよう、状況を見ながら遺族会(茶話会)の開催を検討し、心の回復を支援していきます。