聴神経腫瘍 (acoustic tumor)

- 聴神経とは、聴覚に関係する蝸牛神経と、体のバランス感覚に関係する前庭神経が一束となり走行するものを指します。

- 聴神経腫瘍のほとんどはその中の前庭神経を包んでいる細胞から発生する良性脳腫瘍で、「前庭神経鞘腫」ともいいます。髄膜腫と同様に、成人の女性に多く発生します。

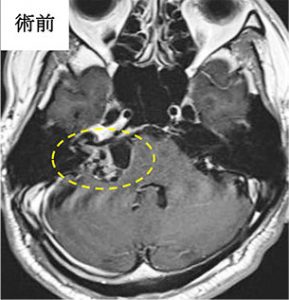

- 多くは遺伝的背景のない孤発性のものですが、髄膜腫と同じく神経線維腫症2型に代表される遺伝性疾患が原因となる例もあります(図4)。

- 脳幹と小脳の脇の部分に発生し、内耳道という骨に囲まれた部分にも伸びていきます。これらは頭部MRI検査により比較的容易に確認できます。

- 最も現れやすい症状は片側の聴力障害で、耳鳴りや突然の聴力低下をきたす場合もあります。バランス感覚は障害されてもそれを補う機能が働きますが、めまいやふらつきが起きる場合もあります。片側の顔面の感覚障害・痛み(三叉神経痛)が出ることもあります。頻度は高くないものの、片側の表情筋の麻痺(顔面神経麻痺)が生じる場合もあります。

- 腫瘍が大きくなると、複視(ものが二重に見える)・飲み込みの障害・歩行障害などもきたします。また、脳脊髄液の循環が悪くなり水頭症を発症する可能性もあります。

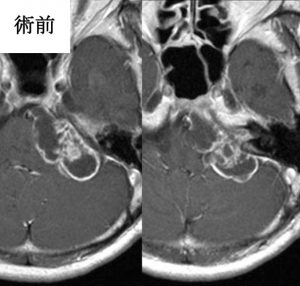

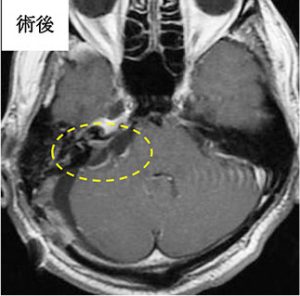

図2 大型の聴神経腫瘍。左側の聴力は術前から失われていました。電気刺激モニタリングを駆使して顔面神経を温存し、腫瘍の大部分を摘出しました。

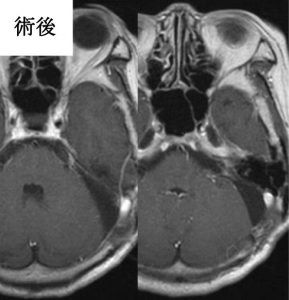

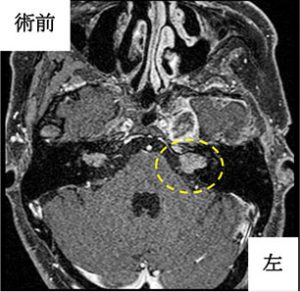

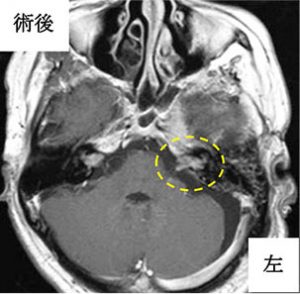

図3 中型の聴神経腫瘍。術前から右側の聴力は失われ、明らかな顔面神経麻痺を生じていました。電気刺激モニタリングを駆使して顔面神経を温存し、腫瘍の大部分を摘出しました。術後、顔面神経麻痺は軽い麻痺へと改善しました。

図4 神経線維腫症2型に伴う小型の両側聴神経腫瘍。左側の聴力が低下してきたため、内耳道の開放と腫瘍の部分摘出を行いました。聴力は温存され、経過観察中です。

図5 小〜中型の聴神経腫瘍。右側の聴力低下を生じていました。患者さんの希望でガンマナイフ治療を選択しました。

- 聴神経腫瘍の治療法は、腫瘍の大きさにより分けて考える必要があります。

- 3cm程の中型の腫瘍やそれ以上の大型の腫瘍に対しては、手術による摘出を考慮します(図2, 3)。

- 手術方法は複数考案されていますが、多くは脳神経外科医がよく行う「外側後頭下開頭術」を用います。これは耳の後ろから腫瘍に到達する方法で、比較的広い術野が得られ、様々な大きさの腫瘍に対応することができます。手術における重要なポイントの一つとして、顔面神経をいかに温存するか、ということが挙げられます。顔面神経は腫瘍に圧迫されて薄く広がっているため、手術中に肉眼的に見えないことが多くあります。顔面神経の電気刺激モニタリングを駆使することにより顔面神経の位置を確認し、その機能の温存に努めます。

- 3cm未満の腫瘍に対しては、実用的な聴力が残っている場合、前述の顔面神経に加えて聴力(蝸牛神経)温存を考慮した手術を行います。実用的な有効聴力が残っていない場合は、聴力温存は見込めません。術中聴性脳幹反応と呼ばれる、耳への音刺激から脳波を持続的に測定することにより、聴覚機能の温存を確認しながら手術を行います。

- 大きさが2.5cm以下の小型腫瘍の場合は、ガンマナイフ等の放射線治療の有効性も報告されているため、必ずしも手術を勧めることはありません(図5)。聴神経腫瘍は良性腫瘍であるためMRI検査をしながら経過観察することも可能であり、患者さんとよく相談した上で、その時の状態に適した治療方針を提案しています。