画像診断科について

スタッフ紹介

|

|

|

| 部長 遠藤 正浩 |

医長 朝倉 弘郁 |

画像診断科の特徴・考え方

画像診断は、外からでは見ることのできない体の中の様子を、検査機器を使って画像化します。X線を用いるCTスキャンや、磁気を利用したMRIなどさまざまな方法で、腫瘍の早期診断やその広がりの評価、さらに治療後の再発や転移の確認などを行い、適切な治療につなげる重要な役割を果たしています。画像診断科では、がんの治療を担当する各診療科の依頼に応じて画像検査(一般レントゲン・消化管造影・CT・MRI・血管造影)を行い、診断のための画像情報を提供しています。

※画像検査機器を利用した治療(IVR)はIVR科が担当しています。

静岡がんセンター画像診断科の特徴と治療方針

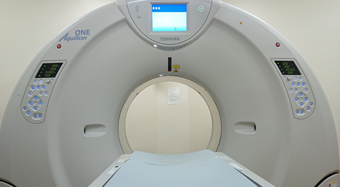

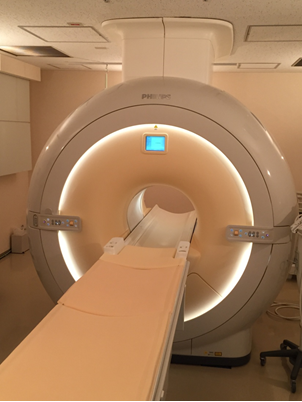

最新の画像診断機器を使用

CTやMRIなどはがんの診断に不可欠な機器ですが、新しい技術が搭載された機器が登場し、従来の機器よりも精度の高い画像情報が得られるようになっています。当院はこうした高性能の機器を導入し、診断に活用しています。たとえば最新鋭のCTは、高速にスキャンしながら極めて細かな画像データを収集することができ、人体の輪切り画像だけでなく、縦切りなど多断面の像や3次元立体画像を作成することができます。また全身のがんを一度にチェックできるPET検査とCTを合わせたPET/CT も2台稼働し、がんの早期診断、治療効果の判定、再発や転移の早期発見に役立てています。

年間11万件の豊富な症例数

静岡がんセンターで実施している一般撮影から高度診断機器を合わせた画像検査の件数は、年間約11万件にのぼります。数多くの症例が集まることによって、撮影技術やそれ画像を読み解く読影技術も磨かれ、機器の特性を最大限生かした質の高い画像データや報告書を作成できています。

病診連携を通じ、県東部地域全体で高額機器を活用

県東部地域の医療機関の依頼により、PET/CT検査などを中心に画像検査と報告書の作成をしています。高価な画像診断の機器を、地域全体で効率に運用するしくみを整備しました。

画像診断科からひとこと

静岡がんセンターには最新鋭の画像診断機器が配備され、画像診断科ではこれらの機器を有効活用し、多くの患者さんが必要な検査を迅速にうけられるよう努力しています。そして正確な診断を行うとともに、こうした画像診断機器および診断手技・技術を駆使し、画像誘導下の低侵襲治療の実践、開発に努めています。

画像診断科の紹介・診療内容と主な撮影装置の説明

当センターおいては、一般の大病院の放射線科診療部門を、画像診断科、IVR科、放射線治療科と大きく分けております。診断部門におきましては、画像診断科とIVR科が、一致団結し、お互いに協力しながら病院全体として精度の高い診断と治療に貢献できるように努力しております。

画像診断科では、最新の画像診断機器を導入し、病院全体で一般撮影から高度診断機器を合わせ、年間約11万件の画像検査を行い、診断レポートを提供しています。県東部地域の医療機関の先生方からも、病診連携を通じてPET/CT検査などを中心に画像検査と報告書の作成を行い、高額機器の効率運用など、地域医療にも積極的に貢献しております。

画像診断には、一般単純撮影、X線透視、骨塩定量、CT、MRI、血管撮影、核医学などの検査があります。特に、先端機器として多列検出器型CT(マルチスライスCT)が4台(うち2台は高精細CT(面内・体軸方向にそれぞれ2倍の空間分解能を有する)、他2台は最新の320列の検出器を有するCT)が稼働しています。1日平均150件、年間で約35,600件の検査を行っています。CT検査は、管球(X線を発生する装置)がX線を照射しながら身体の周りを回転し、検出器でキャッチした情報をコンピュータで解析し、画像化する診断装置です。最新鋭のCTは、高速にスキャンしながら極めて細かな画像データを収集することが可能であり、人体の輪切り画像だけでなく、縦切りなど多断面の像や3次元立体画像を、その画像データから作成することができます。全てのがんの診断や病期診断、手術前の血管解剖や切除範囲の決定など、がん診療に欠かすことのできない情報を提供しています。

MRIは、最先端の3T(テスラ)-MRI装置が2台、1.5T-MRI装置が1台の計3台が稼働しています。1日平均45件、年間で約11,100件の検査を行っています。MRIは強力な磁石と電波を利用して、人体を様々な断面から撮像することができる検査です。特に動きの殆どない脳や脊椎、四肢、骨盤内など撮影に関して、非常にきれいな画像を得ることができます。MRIは放射線被曝がないという利点があり、CTと同様にがんの診断に欠かすことのできない情報を提供しますが、検査時間が少し長いことや検査音がうるさい、また非常に狭い空間に閉じ込められる感じがするので閉所恐怖症の方には難しいといった欠点もあります。さらに心臓のペースメーカなどの金属が体内にあると検査を受けられないこともあります。3T-MRIは、1.5Tの2倍の磁場強度を使用することにより、より高精細の画像診断が可能となり、特に脳腫瘍や乳癌の診断など非常に役に立っています。もちろん悪性腫瘍の診断だけなく、急性期脳梗塞の診断も行っております。

さらに、放射性トレーサを用いた核医学検査も担当しています。核医学検査は、放射性トレーサを投与し、その体内動態を体外計測して、病態を評価する診断法です。撮像は、ガンマカメラ、単光子断層装置SPECT、陽電子放出断層装置PETなどで行いますが、当センターでは、がんの診断をPET検査中心に行っています。院内に医用小型サイクロトロンが設置されていますので、ここで放射性ブドウ糖擬似物質(F-18 FDG)という放射性医薬品を合成し、PET検査に用いています。がんは増殖のために、エネルギー源であるブドウ糖を普通の細胞よりたくさん消費するため、ブドウ糖に似せたF-18 FDGも、ブドウ糖と同様にがん細胞に多く取り込まれ、集積していきます。この異常集積部位を画像化した検査がPET検査であり、がんの早期診断、治療効果の判定、再発の有無などの診断に役に立ちます。院内にはPETとCTを一体化させたPET/CT装置が2台稼働し、特に1台は速度可変型連続移動スキャンを搭載した最新鋭機器で、検査時間が著しく短縮されました。PET/CT検査は、1日平均20件、年間で約3,800件の検査を行っております。PET/CT検査は、早期胃癌を除く悪性腫瘍の診断に保険適応がありますが、実際には診断の難しい場合もありますので、検査にあたっては担当医に相談して頂くことになります。他にも骨転移の診断のための骨シンチ検査や、リンパ節転移の診断のためのセンチネルリンパ節シンチなどの検査も幅広く行っております。

専門分野・所属学会・資格

遠藤 正浩(部長)Endo, Masahiro

- 専門分野

画像診断一般(特に胸部領域)

胸部悪性腫瘍の診断

呼吸器IVR治療

薬剤性肺障害の診断- 所属学会・資格等

日本医学放射線学会(放射線診断専門医)

日本呼吸器内視鏡学会(専門医、指導医)

日本核医学会(専門医、PET核医学認定医)

日本肺癌学会(評議員)

日本IVR学会

検診マンモグラフィ読影認定医

日本がん治療認定医機構(教育委員)

藤田医科大学医学部客員教授

朝倉 弘郁(医長)Asakura, Koiku

- 専門分野

画像診断一般

- 所属学会・資格等

日本医学放射線学会(放射線診断専門医)

日本核医学会(専門医、PET核医学認定医)