悩み

通過障害があり、喉の周りの圧迫感やひっかかり感による苦痛のために食事をするのが苦しい。

助言

【原因別にコツがあります】

口のなかや喉の手術を受けると、食べ物をかみ砕いたり、まぜたり、飲み込んだりすることが困難になる場合があります。例えば、咽頭部の手術を受けた場合、鼻に逆流したり、むせたりすることがあります。

飲食物を飲み込むというからだの仕組みは複雑です。飲食物が咽頭に入ると、鼻、気道との通路がふさがれ、食道が開いて胃に送り込まれていきます。この複雑な協調運動のどこに原因があるかによって、対処法は異なります。

咽頭筋の収縮が不十分であれば、あごをひくと飲み込みやすくなります。一方、食べ物を後方に送り込む舌の力が弱いときには、あごを上げるとよいです。

姿勢のほか、食物の形態も飲み込みに関係します。サラサラしたもの、あるいはドロドロしたもの、どういった飲食物が摂りやすいかは、患者さんご自身がよく把握されていると思います。

軟らかいものから摂り始め、術前と同じような食事が摂れるようになるには、数ヶ月かかるとされています。ただし、固いものや大きなものは飲み込みにくさが続くようです。患者さんやご家族のなかには、退院後「しばらくは、食べたいもの、食べやすそうな食材を選んで、調理法も工夫して、試行錯誤だったが、だんだん分かってきた」と話される方もいます。

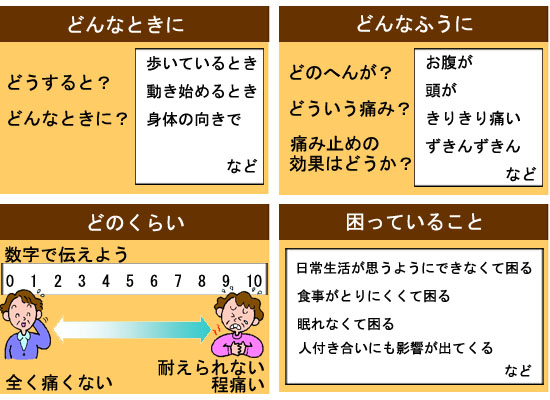

数ヶ月経っても、食事の飲み込みに困られているなら、担当医に相談してください。飲み込みに関するリハビリの専門家として、言語聴覚士がいる病院もあります。原因別に、食事のときの姿勢や、飲み込むコツを教えてもらうとよいでしょう。

【飲み込みやすいもの、飲み込みにくいもの】

かみくだいたり、飲み込んだりすることが困難になっている場合には、そういった動作が楽にできるように工夫する必要があります。

一般に、飲み込みやすいもの、飲み込みにくいものは、次のように言われています。

<飲み込みやすいもの>

○やわらかいもの

○性質が均一

○口の中でまとまったまま食べられる

○表面の滑りがよいもの

<飲み込みにくいもの>

○かたいもの

○さらさらした液体

○水分と固形物が混ざっているもの

○口の中でばらばらになるもの

○口の中に張り付きやすいもの

【飲み込みやすい食事の工夫】

上記に該当する方向けの食事の工夫のポイントを紹介します。

<工夫のポイント>

1. 水分が多くやわらかいもの、口当たりのよいものを

○ ゼリー状にする

水分が多くさらさらしているものは、ゼラチンを使って、ゼリー状にすると食べやすくなります。寒天寄せは、一見良さそうに思われますが、かむと分散して誤って飲み込んでしまう恐れがあるので、注意しましょう。

○ とろみをつける・あんかけにする

液体や、口のなかでばらばらになるものは、むせやすくなります。片栗粉、くず粉、増粘剤などを使って、ポタージュ状、ヨーグルト状、ジャム状など、とろみをつけると食べやすくなります。また、あんかけやクリームソースをかけるのもよいでしょう。

*嚥下補助食品の「増粘剤」は、材料に添加して混ぜるだけなので、手軽にとろみをつけることができます。

○ ミキサーにかける

かたいものや繊維の多いものでも、ミキサーにかけると食べやすくなります。さといものような粘りけのあるものを一緒に入れると、とろみがつきやすくなります。

○ 油分を用いる

適度な油分が必要です。マヨネーズであえると食べやすくなります。

○ 卵を利用する

プリンや茶碗蒸し、卵豆腐などにするとよいでしょう。

○ 薄味にする

味が濃いとむせやすくなります。特に、酸味や酢がきついとむせやすくなります。だしで薄めるなどしましょう。

2. 食品の形態、大きさを工夫

小さく、食べやすい大きさにしましょう。ただしあまり細かくきざみすぎるとむせやすくなるので、一口大くらいにするか、とろみをつけましょう。