悩み

放射線治療の副作用で吐き気があり、食欲もなく悩んだ。

助言

【放射線治療の副作用】

放射線治療は、がんのある部位やその周辺に対して行われる治療ですが、がんの部位自体が正常な組織に囲まれていることが多いため、かける部位によって様々な症状(副作用)がでることがあります。また、全身症状としては、『放射線宿酔』と呼ばれる症状が、放射線照射を開始した早期に起こることがあります。『放射線宿酔』の症状には、だるさや疲労感、むかつき(時におう吐)、食欲不振、頭痛などがあります。『放射線宿酔』はだいたい10日前後で落ち着いてきます。

一方、放射線をかけている部位が、腹部の場合は、消化管にも影響がでて、吐き気や食欲不振、下痢などが起こることがあります。

副作用症状がでたら、担当医や看護師に相談してみましょう。食事へのアドバイスや、吐き気をおさえる工夫を教えてもらえるかもしれません。また、吐き気がひどいときには吐き気どめが処方されることもあります。

【食事の際のポイント】

治療を行っているときには、できるだけビタミンやミネラルを含んだ栄養のある食事をとったほうがよいのですが、吐き気や食欲不振があるときには、無理に食べようとするとよけいつらくなってしまうことがあります。

食事の際は、以下のようなことに気をつけましょう。

◎ 気分のよいとき、食べられるものを食べる

◎ 吐き気がいつ頃起こるかパターンをみつけ、タイミングをみて食べる

◎ 少しずつ何回かにわけて食べる

◎ 胃への負担が少ない食品を選ぶ

◎ 食べ物のにおいや環境に配慮する

◎ 栄養補助食品を利用する

【気分のよい時に、食べられるものを食べる】

治療中は正常細胞へのダメージも強く、通常よりもエネルギー量を必要とするため、体力を維持するための食事は重要です。けれども、栄養面や体力にこだわりすぎていると、食べることが「義務感」となり、かえって苦痛になってしまいがちです。

食事の基本的なルールはあまり気にせず、気分のよい時に食べられるもの、好きなものを食べるという気持ちをもちましょう。

1. 食べやすく、栄養をとりやすいもの

(1) 汁物

手軽にたくさんの種類の食品をとる方法として、みそ汁やスープのような汁物をおすすめします。いろいろな食品を一緒にとることで、相互作用が引き出され栄養価が高まります。また、温かいスープや冷たいスープなど工夫して食べてみましょう。

(2) カレーライス・めん類・酢の物

香辛料や味の濃いもの、酸味などで食欲を刺激することもあります。

(3) プリン・茶碗蒸し・豆腐・山いも

食べられるようであれば、たんぱく質が多く含まれている食品を加えるとよいでしょう。また、のどごしを良くするのも、おすすめです。豆類、鶏肉、卵などが比較的加えやすいといえます。

(4) 季節のくだもの・野菜ジュース

何種類かのくだものや野菜を組み合わせて、効率よく栄養をとることができます。旬のものなどを取り入れ、おいしく飲みましょう。ただし、あまり甘くしすぎないように気をつけましょう。

※ イレッサ服用中は、グレープフルーツジュースを控えてください。

◎ 患者さんの声

『のどごしのよいもの、冷たいもの、酸味のあるもの、味付けの濃いもの、食べやすいもの』などが、比較的皆さんに好まれています。 (※ 個人差があります)

2. すぐに食べられる工夫

食事の時間にこだわらず、「今なら調子も少し良いし、食べられそう」というように、自分の身体やこころに問いかけて、気分のよい時にすぐに食べられる工夫をしましょう。

○ 好きなものや食べられそうなものをいつも近くにおいておくと、気分のよい時にすぐに食べられます。

○ おむすびやおかずを小分けにするなどして、冷蔵庫や冷凍庫に入れておくと、食べたい時に電子レンジで温めれば、すぐに食べられます。また、気分のよい時に作り置きしておくとよいでしょう。

○ 食べられそうなものや食べやすかったものを覚えておいたり、作る人に伝えたりするとよいでしょう。

【吐き気・おう吐のパターンから、タイミングをみて食べる】

どういうときに吐き気やおう吐が起こるかを考え、その状況に沿った方法を試みましょう。

1. 食事前

食事の前に、レモン水や番茶などでうがいをすると、おう吐の予防になります。

2. 調理しているとき

冷凍保存や惣菜を活用して、調理時間を短縮してみましょう。また、家の人に調理してもらうのもよいでしょう。

3. 食事をしているとき

ゆっくりと食べましょう。また、室温程度の料理を食べましょう(少し冷ますとにおいが減ります)。

4. 食事のあと

食後2時間は仰向けに寝ないようにし、身体を衣類で締め付けないようにします。また、食後はゆっくりとくつろぎましょう。

【胃への負担の少ない食品を選ぶ】

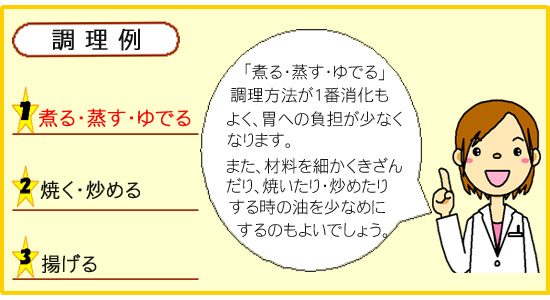

胃の中に食べ物が長くとどまっていることで吐き気をもよおしたり、おう吐によって消化・呼吸の動きが低下したりすることがあります。そこで、なるべく胃の中にとどまっている時間が短い食べ物(炭水化物など)を中心にとり、胃への負担を軽くしましょう。

また、消化があまりよくないものや繊維の多い野菜、脂質などは控えましょう。

1. 食べやすく、栄養をとりやすいもの

(1) 主食を変えてみる

米は、炭水化物を多く含んでいますが、炊きあがる時などのにおいで吐き気を感じることがあります。そんな時は、主食をパンに変えてみましょう。パンは、小麦粉からできていて米と同様に炭水化物を多く含み、調理をしなくてもよいので手軽に食べられます。パンを選ぶ時は、なるべくバター(脂質)の使用が少ないものを選ぶとよいでしょう。また、その他にはそうめん、スパゲティ、そば、うどんなどもおすすめです。

(2) くだものを利用する

食事だけにとらわれず、くだものも食べてみましょう。くだものの中でも、バナナ・りんご・キウイフルーツ・パイナップルなどは、炭水化物を多く含んでいます。缶詰で市販されている、桃・みかん・さくらんぼ・パイナップルなどを手軽に利用してみるのもよいでしょう。

(3) シリアル食品を利用する

シリアル食品は、とうもろこし・米・大麦・小麦など炭水化物が多く含まれているものを主原料としていて、器に入れて牛乳や豆乳、ヨーグルトなどをかければすぐに食べることができます。シリアル食品の中には、特定の栄養分を強化したものもありますので、手軽に利用してみるのもよいでしょう。

2. 控えたほうがよいもの

繊維の多い野菜 : たけのこ・ごぼう・れんこん・ふき

香りの強いもの : ウド・セリ・にんにく・セロリ

消化があまりよくないもの : きのこ類・こんにゃく・脂肪の多い肉

【食感的・視覚的な工夫】

食欲は食べる場所や雰囲気などによっても変わります。庭やベランダなど、いつもと違う場所での食事や、家族・友人と楽しく食事をするなど、気分を変えてみるのも食欲増進に効果的ですので、いろいろな工夫をしてみましょう。

1. 食感的な工夫

温かいものよりも、冷たいものの方が比較的食べやすいと感じられます。冷たくてもおいしく食べられるものを、メニューに取り入れてみましょう。

2. 視覚的な工夫

付け合わせや食器の柄などの色も食欲を増す効果があります。付け合わせは、食べられずに残すことになっても構わないと割り切り、それがあることで少しでも食べたいという気持ちにつながると考えるようにしましょう。

また、盛り付け方も工夫してみましょう。大きな器にたくさん盛り付けてしまうと、「こんなに残してしまった・・・」とか「これだけしか食べられなかった・・・」などと思ってしまうので、少しずつ盛り付け、いろいろな種類を用意してみるのもよいでしょう。

【栄養補助食品を利用する】

食事に対する基本的姿勢としては、「食べられる時に食べられるものを」ですが、重度の体重減少またはそう予想される場合は、濃厚流動食(バランス栄養飲料)や他の補助食品などで栄養状態を維持・向上する必要があります。

「栄養補助食品」とは、一般的にはビタミンやミネラルなどのサプリメントがよく知られていますが、通常の食事で必要な栄養が得られない場合に、効率よく栄養を補うために用いるものです。

また、最近の栄養補助食品は、種類や形状、味も豊富になりました。中には、お茶、あずき、黒豆、コーンスープなどの味もあり、飲みやすく摂取しやすいドリンクタイプもあります。

◎ 栄養補助食品の購入方法

「栄養補助食品を買おうと思ったけれど売っていません。どこで買えばいいの?」と、いうような声をよく耳にします。

残念ながら、これらの栄養補助食品は、一般のスーパーなどで買えないものが多いのが事実です。しかし、通信販売などシステムは充実していますので、かかっている病院の管理栄養士に相談して購入できるところを教えてもらうのもよいでしょう。

【口に合う、たんぱく質豊富な食品をさがす】

患者さんの多くは食欲不振などの症状から低栄養状態になり、食べやすいものとして糖質系(めん・パン・くだものなど)が中心になりがちです。そのため、たんぱく質の補給がとても重要になります。

けれども、実際にはたんぱく質を多く含む食品は、においなどから敬遠されがちです。患者さんの口に合うもので、たんぱく質が豊富に含まれる食品を探してみましょう。

1. チーズ

料理にのせて焼いてみましょう : パン・ハンバーグ・ホットドック・ピザ・肉・魚・野菜・卵

すり下ろして料理にかけてみましょう : スープ・ソース・グラタン・野菜・マッシュポテト・パスタ

サラダに混ぜてみましょう

料理に加えてみましょう : パスタ・オムレツ・炒り卵・カレー

おやつに加えてみましょう : チーズケーキ・ホットケーキ・クレープ

2. 牛乳・ヨーグルト

飲み物や料理に使ってみましょう : カレー・シチュー・グラタン・卵焼き・スープ・ホットケーキ・ヨーグルトサラダ

インスタント食品に加えてみましょう : シリアル(コーンフレーク)・スープ・ココア

その他 : ドレッシング、魚や肉の下味、ヨーグルトシェイクやヨーグルトアイスなどデザートに

3. 豆・豆腐

煮たり裏ごししたりして食べてみましょう : 茶碗蒸し・あんこ・プリン

料理に加えてみましょう : カレー・グラタン・ハンバーグ・煮物・炊き込みご飯