高額療養費制度は、保険診療の対象となる医療費について、1か月の自己負担を一定の金額におさえることができる制度です。

対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費です。これには、病院や診療所の会計窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、処方せんをもらって調剤薬局で購入する薬の代金も含まれます。公的医療保険が適用されない費用(差額ベッド代、食事代、診断書等の書類作成費用など)は、この制度の対象とはなりませんのでご注意ください。

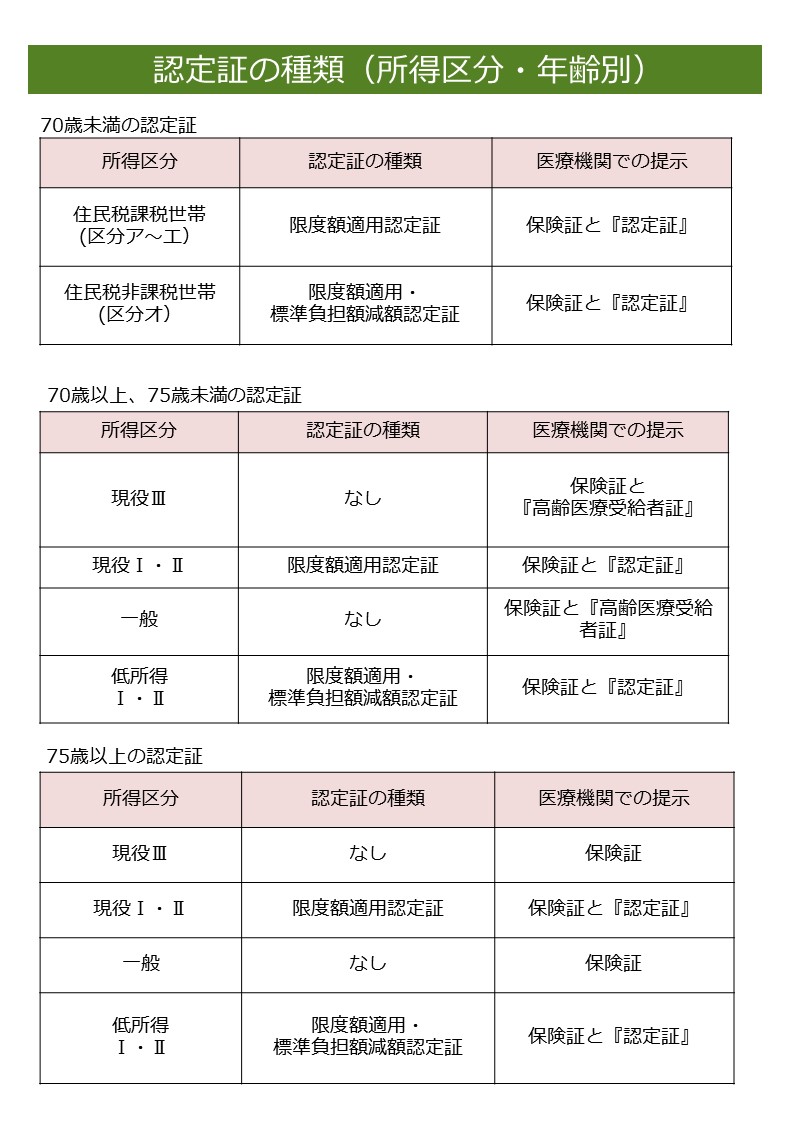

所得区分の『認定証』(限度額適用認定証など)

70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIか現役並みIIの方、住民税非課税世帯の方で、高額の支払いが見込まれる治療(入院・外来)を予定する場合には、事前に所得区分の『認定証』(70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みⅠか現役並みⅡの方は限度額適用認定証、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)をご自身が加入している保険者(保険証に記載のある)に申請し、入手しておきましょう。

医療機関の窓口で『認定証』を提示することで、会計窓口での支払いが自己負担限度額までにとどめることができます。ただし、差額ベッド代や食事代は別途必要です。

申請の際には保険証(資格確認書)のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめご自身が加入している保険者に電話等で確認するようにしてください。

高額療養費制度の払い戻し

いったん、医療機関の会計窓口で支払い、後日保険者に申請して払い戻しを受ける場合、ご自身が加入している保険者に、必要書類を添えて申請します。必要書類は保険者によって異なりますので、ご自身が加入している保険者までお問い合わせください。

■ 注意点

◎保険者によっては、高額療養費制度に該当することの通知がない場合もある

◎医療機関にかかった翌月以降に申請する

◎支払い直後に申請をしていなくても、2年前までさかのぼって申請することができる

◎払い戻しには、治療を受けた月から、少なくとも3か月程度の期間がかかる

◎加入している保険の種類や地域によっては、払い戻しまでの当座の支払いを支援する貸付制度や受領委任払い制度を利用することができる

詳しくは、ご自身が加入している保険者(保険証、資格確認書に記載されています)までお問い合わせください。

自己負担限度額の計算方法

以下で説明するのは患者さん個人の計算方法です。状況によっては世帯全体(この場合の世帯"は、公的医療保険の被保険者とその被扶養者のことなので、ご注意ください)で合算できる場合もありますので、保険証に記載のある保険者(各市区町村窓口、全国健康保険協会都道府県支部、健康保険組合など)までお問い合わせください。

年齢別に記載しましたので、該当の項をご覧ください。

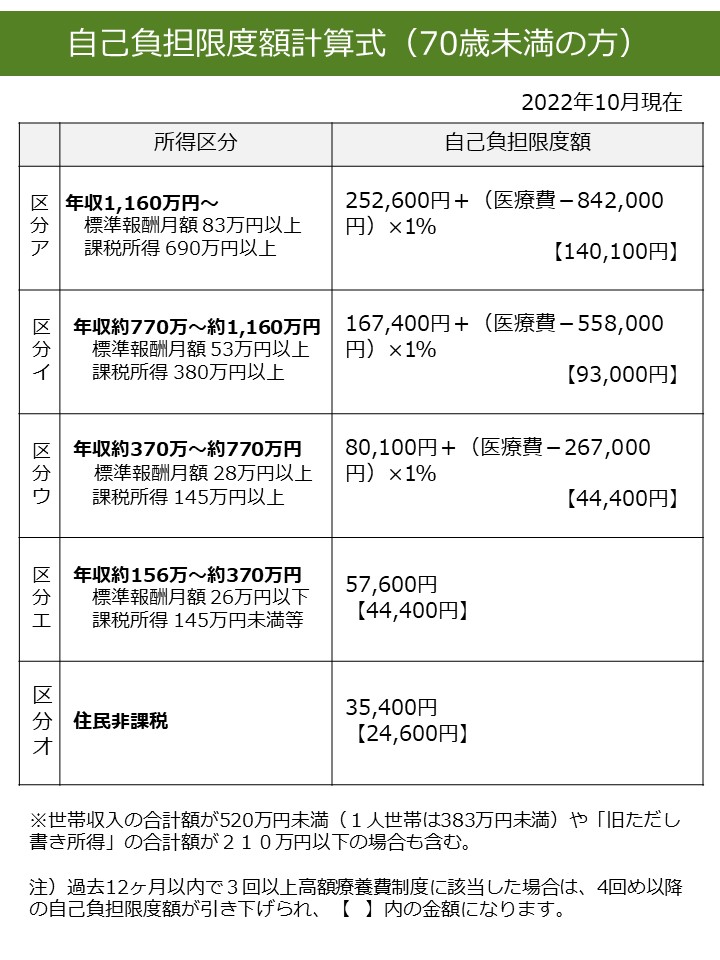

70歳未満の方

その月の医療費の自己負担分について、医療機関ごとに、また外来と入院にわけて、それぞれ21,000円以上のものを合計します。合計したものが、ご自分の所得区分で『自己負担限度額』以上であれば、超えた部分について払い戻しを受けることができます。

所得区分の『認定証』を申請・提示することで、あらかじめ支払いを自己負担限度額までにすることができます。

なお、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を使用している方は、認定証は不要です。

70歳以上の方

その月の医療費(病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく)の自己負担分すべてを合計します。

医療機関の会計窓口での支払いは、自動的に自己負担限度額までになります。

ただし、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額限度額認定証をあらかじめ申請し入院時に提示する必要があります。

なお、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を使用されている方は、認定証は不要です。

高額医療・高額介護合算制度

世帯内で同一の医療保険の加入者の方について、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計して、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

同一世帯で医療と介護にかかった費用の負担を軽くできます。

合算の対象は1年間(8月1日~翌年7月31日まで)になります。

ただし、保険適用外の医療費や介護サービスなどは、高額医療・高額介護合算療養費の対象にはなりません。また、基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分によって異なります。

詳しくは、医療保険の保険者、あるいは介護保険の窓口にお問い合わせください。

(更新日:2025年7月25日)"